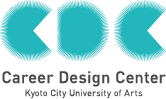

遠藤リョウノスケ

大阪在住。京都市立芸術大学にて環境デザインを専攻し、その後インテリアデザイナーとして2年間勤務。同時期、京都にてコンテンポラリーダンサーの矢﨑悠悟(当時ヤザキタケシ)氏の元でダンスを始める。 2018年からは山本和馬主宰によるダンスカンパニー・ヲミトルカイに参加。ダンサーとしてだけではなく、デザイナーとしてのスキルを活かし、ビジュアルアートの分野においても活動に携わっている。近年は、地域の伝統芸能を切り口に、コミュニティとダンスの新しい関係の構築にフォーカスしたプロジェクトなどにも参加している。

インタビュー:neco(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター美術アドバイザー)

◾️大学中を歩き回っていた学生時代

―よろしくお願いします。まずは、遠藤さんは学生の時、どういう学生生活を送っていたのかをお聞きしたいと思います。環境デザイン専攻卒ですよね。 遠藤:はい僕がいた時は、環境デザインは人気がなくて、同じ学年の学部生は僕を含めて三人しかいませんでした。 当時は非常勤の先生が、短いスパンで入れ替わり立ち替わり授業をしてくれる体制で、空間デザインというものにまつわることを幅広く、色々教えてくれました。 人数が少なかったので、学部生の課題でも、最初のオリエンテーションだけは院生も一緒に参加していた記憶があります。何回かは実際に院生と一緒に課題に取り組むこともありました。授業で取り組んだプロジェクトで印象に残っているのが、『全開計画』というものですね。院生の人のアイディアで、沓掛校舎の、全部の扉と窓を開け放つ、ということをしたことがあります。 ―すごい、それは実際に実施されたんですか? 遠藤:実施しました。もちろん色々あって、全部を開けられたわけではありませんでしたけど。最終的には大ギャラリーの前期展で成果発表を行いました。沓掛の大ギャラリーって、入ってすぐ右側に大きなシャッターがあったじゃないですか。あれ、僕らが『全開計画』の一環で開けたのが、多分数十年ぶりの解放で。 ―そうなんですね。最近は開いていることも少なくない印象したが。 遠藤:展示の作業を始める時にふと気が付いたんです。「あれ、このシャッターって開けたら、そっちに繋がるよな。」「これ開けたいな。」ってなって。それでみんなで相談して「じゃあ掛け合ってきます。」って総務課とか学生課とかに行ったけど、誰もあそこのシャッターを管理してないということが分かり、鍵のありかがわからないってなって。で、段々騒ぎが大きくなってきて「それって消防法的にマズくないですか」って話も出てきたりし出ししたけれど、最終的には開けられました。普段通っている場所なのに、全然違う景色になったから、みんなびっくりしていたよね。 沓掛キャンパス内で、行ったことがない場所って、みんなあったと思うけど、僕は頑張っていろんなところ行っていた気がします。全然違う専攻の、めっちゃ端っこにある秘密の溜まり場みたいな部屋とかお邪魔させてもらったこともあるし、地下の道も、作品収蔵している倉庫とかも。探検が好きで、いろんな場所をよく歩き回っていました。

◾️身体表現との出会い

―制作の他に、サークルでやっていたことは、遠藤さんの今の活動から見て、外せないかと思います。 遠藤:もともと高校生の時に、文化祭で演劇をやったことがあって、そこで体を使って何かやるっていうのが楽しい、っていうのがありました。 大学に入って、最初は演劇部に入ろうかなって思っていたんですけど、京芸には活動中の演劇部が無くて。どのサークルに入ろうかなって考えていた時に見つけたのが、ガールズヒップホップを大ギャラ横で踊っている人たちだったんですね。まぁ、体使って表現するっていう点ではダンスも演劇も一緒か、っていう感じで(笑)入りたいですって伝えたら「男の子が来た!」っていう感じになって、早速芸祭に向けて練習を始めようか、となりました。 その後、1〜2ヶ月くらいしたら、同じ学年でGMG(芸大ミュージカルグループ)に入った子達5、6人に、ある日廊下の隅に追いやられて、囲まれて。「お前演劇がしたかったそうじゃないか。じゃあミュージカルやれよ。」って言われて(笑)「いや、ちょっと歌は歌えんぞ。」って言ったら「歌わなくていいから。」「男が欲しいんだよ。」って。もう囲まれていて、逃げられないから(笑)「じゃあわかった、ちょっとだけ。」って言って、芸祭の舞台に出ることになって。結局、がっつり歌わされましたけど。 ダンス部は2回生くらいまでは頑張ってやっていたけど、最終的には人数も減ってふわっと無くなっちゃいました。GMGの方が大掛かりで楽しかったので、こちらは卒業まで続けることになりました。そもそも学生の男女比率が偏っているっていうせいはあると思いますが、話していて改めて思うのが、男子っていうだけで、結構ハードル下げられていた感じがしますね。 今はダンスをやっているけど、当時は別にダンスだけに興味があったっていうわけではなくて、舞台芸術って面白いな、という感じでした。GMGでは、たまたま運動神経が良いほうだったから、Youtubeで見てコピーした振り付けをみんなに教えたりしていましたけれど、誰かにダンスを教わったり、レッスン行ったりとかいうのは、それまで一回もしたことがありませんでした。それは、卒業して働き始めてから。自由になるお金が手に入ってからです。 ―ダンスのレッスンに行き始めるのは、いつ頃のタイミングになるんでしょうか? 遠藤:就職して1年目の冬とかかな。軽音部の企画でダンパってあったじゃないですか。ダンス部にいた頃に、ダンパでも踊る機会が何回かあって、そこで一人で踊る時があったんです。僕的には好きなダンサーのコピーをやったつもりだったんだけれども、終わってみると、友達から「りょうちゃんあれ、でらかっこよかったね!あれ、コンテンポラリーダンス?」って言われて。そんなつもり全く無かったんで戸惑いましたが、そうか、コンテンポラリーダンスっていうジャンルがあるのか、ってその時に認識して。 卒業してからお金ができて、何か体を動かすお稽古事をやりたいって思った時に、ふとその時のことを思い出しました。それで、友達に相談したら、いいとこあるよ、って言われて、その子が通っているコンテンポラリーダンスの教室に誘われたんです。今の師匠のダンスをそこで初めて見て、良いなってなって、ここにしようってなりました。それからは大阪で仕事をしながら、京都のスタジオに週一で通っていました。

◾️サラリーマンとして働き始めた卒業後

―学生の時点では、卒業後についてはどういうイメージを持っていましたか。 遠藤:就職して建築家になると思っていました。なんで就職を目指していたかっていうと、家庭環境の影響ですね。一応長男だし、親もごくごく普通の大手企業に勤めるサラリーマンと、ごくごく普通の主婦っていう感じだったから。当時の偏見が入っていますが、フリーランスとか、アーティストっていう、ちょっとアウトローな生き方っていうのは身近ではなくて、とりあえずちゃんとした企業に勤めることがいいことだと思っていました。デザイン科に入ったのも、本当は美術をやりたかったんだけど、仕事に繋げることを考えていたからなんですよね。 ―就活は三回生から始めたのでしょうか。 遠藤:うん、みんなと同じ時期に始めて、何社か受けたけど、最終的に大阪で店舗内装の設計施工をしている会社に就職が決まりました。そこで2年ちょっと、働くことになります。 その間はごく普通のサラリーマンでした。人生で一番、給料が高かったし、一番働いていました……建築がからんでくると、どうしてもブラックなところと切り離せない瞬間が出てくるんですよね。きっちり週5日で、9時〜6時…なんてもちろんきかない、夜寝ない日もあるような働き方をしていました。 それだけ平日時間を絞り取られると、逆にこう、休日になんかやらなきゃって感じになって、土日には、ダンスしたり、知り合いに頼まれてコンサートのチラシのデザインをしたりしていました。元気やったね。 ―それが二十代半ばくらいですか。 遠藤:そうですね。

◾️会社を辞めて、海外へ

遠藤:会社でしばらく働いて、色々思うところが出て来て……就職してから2年後の夏くらいに会社をやめて、さらに翌年の夏に、イギリスに三ヶ月行くことにしました。海外に行ってみたいっていう気持ちがずっとあったんです。在学中に東日本大震災があって、原発のこととかで日本のメディアに対する不信感があって、一度海外から日本を見たいと思っていたんですね。 ―ダンスに専念しようというより、外に行きたい、というのが強かったんですね。 遠藤:そう、行くための理由は何でも良かった。でもたまたまその時、傾いていたのがダンスだった。働いて、お金も少し貯まったし、このお金を使って海外に行こうと。留学の斡旋をしている会社に相談したら、イギリスのダンススクールのオープンレッスンに行きながら語学を勉強するコースがありますよと紹介してもらって、それに申し込んで行きました。 イギリスに行くまでは、会社をやめてからしばらく、ダンスの方にどっぷりとハマっていっていました。京都芸術センターでやっていたダンスのワークショップに参加したら、関西でダンス関係のプロデュースとかしている人に声をかけられたりしたのがきっかけで、いろんな作品に出るようになりました。イギリスに行く前に、京都国際ダンスワークショップフェスティバル、通称「京都の暑い夏」というのに参加したのですが、スウェーデンから来ていた先生のクラスで、オーディションみたいなことをしていて、ピックアップされた人は、スウェーデンでレジデンスワークショップに参加できるというプログラムがあったんですね。次点でしたが、それに選ばれたので、三ヶ月イギリス行った後、そのままスウェーデンに行きました。 ―その後、ヨーロッパに長く居よう、とはならずに、日本に帰ってくるんですね。 遠藤:結局ね、行って思ったのは、日本でもダンスは十分面白いなっていう。面白いダンス作品いっぱいあるし、面白いアーティストもいっぱいいるし。海外に住むっていうのは、それだけで結構労力がかかる……であれば、日本で活動を続けていた方がいいって、行ってみて思いました。

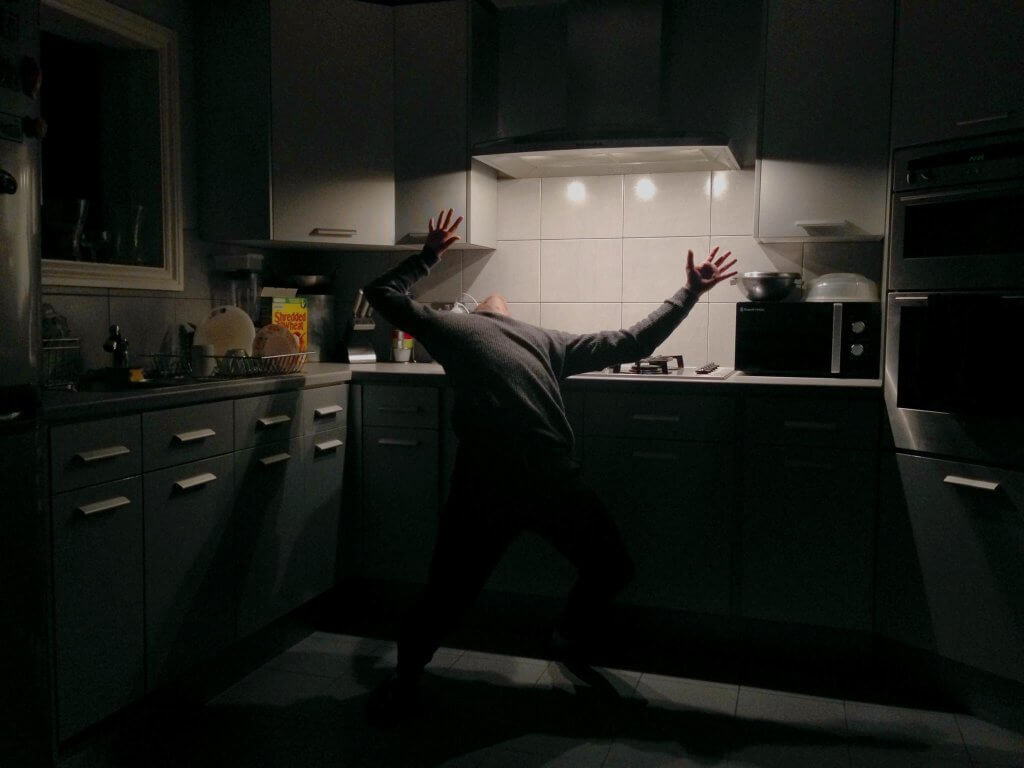

◾️「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」、その後再び会社員へ

遠藤:帰国して、もちろん生活費は稼がないといけないので仕事を探していた時に、たまたま「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」というイベントの大阪の会場に行こうよって別々の人から同じくらいの時期に誘われたんです。これはなにか縁があるな、と思ってなんとなくホームページの求人情報とか見ていたら、ちょうどアルバイトスタッフの募集をしていて。応募してみたら、受かっちゃった。僕が面接した時に、代表の人も面接の場に同席していて。ダンスやっています、って言って、舞踏の土方巽の話をしたら、たまたま芸術に関心のある方で興味を持ってくださって、受かりました。 ―そこの話も少しお聞きしたいのですが、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」というのは、そもそもどういったものなんでしょうか。 遠藤:「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は元々ドイツで始まったイベントで、視覚障害を持った人のアテンドスタッフと一緒に、何人かのグループになって、暗闇の世界を体験するというプログラムです。日本では30年くらいやっているイベントで、今は東京に常設の会場が二か所あります。 元々、二回生の時かな。東京藝大がホストで四芸祭(現在の五芸祭)をやる予定が、豚インフルエンザが流行って、開催取り止めになっちゃって。大学で授業は実施されていたのですが、いろいろチケットとかホテルとか既に予約してあったので、みんなで授業サボって東京に行く、って感じの流れに、僕も乗っかって東京に行ったんです。初めての一人旅でした。その時に東京の「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」に行ったのが知ったきっかけです。そこでの体験が衝撃的だったんです。 ―それはどのような体験だったんですか。 遠藤:会場は真っ暗で、いろんなシチュエーションの場所、公園や、おじいちゃんの家とかが作られていました。1番印象に残っているのが、最後にあった、バーに行くというシチュエーションです。そこには、僕らをアテンドしてくれていた視覚障害者の人の他に、バーテンダーをしてくれた視覚障害者の人がいました。飲み物を3つくらいの中から選んでくだい、と言われて、カルピスを頼んで。どんな話の流れか忘れたけれども、その時にバーテンダーの人が「真っ白なカルピス」みたいな表現をしたんです。でもよくよく考えたら、この人は普段から目が見えないのに、なんでカルピスが白だと分かるんだろうと思って、質問をしたら、その人が目の見えない自分にとっての“色“の話をしてくれたんです。それがすごく面白くて、同じ世界に住んでいても、全く違う見え方の世界が重なるように存在していることにそこで気づいて、世界の広さが倍になった感覚がしました。その時の体験がずっと記憶に残っていたんですよね。 僕は5年くらい「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の大阪会場で働いていました。最初はアルバイトだったところから、契約社員になって、メインの運営メンバーとして在籍していました。 大阪の会場は1年中ずっとあるわけじゃなくて、だいたい3ヶ月やって1ヶ月お休みをする、運営形態でした。なので、並行してダンスの活動を続けられやすい環境だったのがちょうど良かったです。コロナを経て、まぁなんとか乗り切れたと思いきや、何やかんやあって、結局大阪の会場はクローズになっちゃった。 ……仕事がなくなったので、人生で2度目のハローワークへ行き、また転職活動が始まりました。ハローワークでは、職業訓練という、失業手当をもらいながら、転職のための勉強ができる制度があるんです。その時、プログラミングに興味があったから、三ヶ月くらいプログラミングとかを勉強して、今働いている会社、IT系の会社に就職しました。 ―では、今は会社員として働いているんですね。 遠藤:そう、普通にサラリーマン。いわゆるシステムエンジニアというやつです。今の会社に入って一年半が過ぎました。ホワイトカラーとして働くのは数年ぶりですが、なんか体が合わんなぁっていうのを改めて感じてて、人生まだ長いけど、これからどうしようかと悩んでいます。

◾️”楽しいから”続いたダンス

―では、これまではお仕事の話を聞いてきたのですが、ダンサーとしての活動についてお伺いしたいと思います。遠藤さんはコレオグラファー(振付家)ではなくて、ダンサーとして出演される方ですよね。 遠藤:ダンス活動をしていますっていうと、主に二種類の人たちがいて、いわゆるダンサーっていう人たちと、作品を作る、振り付けを作る、演出をする、コレオグラファー・演出家みたいな人に分けられると思っています。もちろん両方する人、活動を続けるために両方せざる負えない場合もあると思います。僕はいわゆるダンス作品を作るみたいなことにモチベーションがあまり無くて、イメージもできなくて。ダンスの作品を作るより、ダンスを踊る方が楽しいので、ダンサーとして活動をしています。 「どんなダンスしているの?」と人に聞かれた時は、分かりやすいと思って「コンテンポラリーダンスというジャンルです。」と言って、土屋太鳳とか森山未來とか引き合いに出して説明しますが、その説明は実は全然ピンときてなくて。本当はもっと普遍的なもので遊んでいる感覚がしています。 ―遠藤さんはいろんなところに出演されています。場所もそうですし、ジャンルも様々で、私も一緒に即興のパフォーマンスを行いました。かと思えば、劇場で上演するダンス作品に出演されていることもあります。ダンスをずっとやっていく上でここが面白いからダンスをやっている、という何かはあるんですか。 遠藤:これまでいろんなことをやっていたけど、ダンスだけはずっと続けられていていることなんです。学生時代は、ダンスなのか何なのか、よくわかんないっていう感じだったけれども、あの頃から、すでにダンスが続いている感じが今ははしていて。自分の体を使うことだから一番実感を持てているのかな。モノとか作っていても、結局いつか壊れたり失くしたりする。残るものもあるけど、いずれは消えてなくなるし。でも体は死ぬまで付き合ってかなきゃいけないから。あとは単純に、楽しい。 やっぱりダンスは楽しいと思っています。すごくプリミティブ、根源的なことだと思っているんだと思う、多分。 ―衝動的というか、ダイレクトですよね、表現として。

◾️ダンスとの関係性

遠藤:だからこそダンスの活動を続けるって、一体どういうことなんかなっていうのは、今改めて模索中というか悩んでいます。 ―どのようにダンスと関わるか、という事ですか。 遠藤:今まではアーティストとして活動を続けていくためには、社会に対して何かしら作品を発表しないといけないと思っていたというのがまずありました。コンテンポラリーアートの分野は、大学で勉強ができたり、はいろんなギャラリーや展覧会とかで作品を見ることができたりして、作品を批評するためのなんとなくの土壌が一応あるとは思っているんですけれど、一方でコンテンポラリーダンスって、社会との接続があやふやというか。少なくとも、大学でアカデミックにやれるところはそんなに多くない。加えて、ダンスはエンタメと強く繋がっているから、簡単にそちらに回収されてしまう。そもそも何をもっていただのダンスではなくダンス作品なのか僕にはよくわからない。ダンスって本来は誰でも自由に、ちょっと気分が良ければやれてしまう、くらいのものだと思っているんですけれど、そこからダンスを作品にすることについて、自分の中でまだ納得の出来る筋が通って無いんですよね。だからずっとダンサーとして活動しているんですけれども、今後作品を発表せずに活動を続けていくのなら、自分はいったい社会に対して何をするんだろうって。ダンスは続けるけど、それだとダンスでお金は稼げないし。 ―生活や、生きていくことと、表現活動との両立を、今また考えているところなんですね。 遠藤:そうですね、考えないといけない時期になっている。 ―ダンサーや、俳優もそうですが、このような言い方はあれかもしれないですが……誰かが創作する場にのっかる、参加する、そういった職能とも言えますよね。 遠藤:そこらへんも、どう捉えたら良いんだろうと思っていて。ダンスで作品を発表するには、まずダンサーを集めないといけないんだけど、集められたダンサーって、作家にとって、作品にとって、プロジェクトにとって、どういう存在なんやろうって。そもそも劇場で作品を発表するというのも、資本主義的な構造に乗っかり過ぎなようで、違和感があったり。 最近は野良活動をしていて。梅田とかそこらへんのストリートで踊っている。 ―「場踊り」のようですね。 遠藤:田中泯さんみたいな (笑)。まだ模索中。 また話が変わるけど、大学の同期で西條茜さんという方がいて、最近は彼女の作品でパフォーマンスをさせてもらいました。いろいろなところで展示していて、先月は東京の森美(森美術館)でやったのですが、その作品が森美に収蔵されることが決まって。今月末にまた美術館に行って、収蔵のための記録撮影をしに行きます。 作品が収蔵されるとなると、それまでメンバーで話し合いながら、毎回創り変えてきたものが、急にフィックスされちゃう。パフォーマンスの手順はもちろん、どういう人種で、どういう職能を持った人がキャスティングされるとか、色々書かないといけないという話を聞いて、自分はこれまで、その場限りで消えてしまうようなことばかりしてきたから、すごく変な感じがして。面白いよね。 ―西條さんの作品もそうですが、遠藤さんはダンスと言いつつ、広く体を使うことをされています。 遠藤:そうですね。最初は体を使ってなんかできたらいいな、っていうふわっとしたところから始まったから、体を使えたら本当は何でも良くて。たまたまダンスは、自分の感覚に合っていた、という感じです。

◾️今後やりたいこと

―ダンスとの関係は模索しているところという話でしたけど、今後やりたい事などはありますか。 遠藤:場所がほしいですね。なんかちょっと、人が溜まれる場所があったらいいな、っていうのはずっと思っています。 ―それは、どのように機能する場所でしょうか。 遠藤:まだわからないけれど、今はすごく、社会に目が向いています。社会の構造に目が向いている。政治とかにも興味を持ち始めたし、もっとそういうところで、困っている人というか……自分も含めてですけど、抑圧を感じている人たちと一緒にサバイバル出来る場所みたいなのを作れないかなぁって考えています。 ―イギリスに行った際も、日本を外から見たいということでした。社会との関わりに対する意識が常にあるのでしょうか。 遠藤:そうなんですけど、感覚的には逆だと思います。最近自分で課題に思っているのが、当事者意識を持てていないなというのがあって。大学にいる時も、常にいろんなところに顔を出すけど、どこにも属していないという気持ちがあった気がしていて。会社で働いていても、そこにずっといるイメージが全然湧か無いし。もちろん、仕事は真面目にやるけども、構造に囚われてしまって、取るべき行動をとれていないのではないかと、最近自省しています。 ―そのような思いがあって、場所を作りたいと至ったんですね。

◾️京芸生へのメッセージ

―では最後に、在学生に向けてのメッセージをいただけますか。 遠藤:なるようになるよ、としか言えないかなあ(笑) 僕もいまだに悩んでいるんで。自分の信念持ってバリバリやっています、みたいな人の方が、少ないと思います。みんなサバイバルしながら、紆余曲折を経ながら、それを楽しむしかないんじゃないですかね。 ―なんか決めなきゃって思ってしまいがちです、学生の時は。目標を決めなきゃ、とか。 遠藤:そうやねんなぁ、言われますしね。特に自分より上の立場の人に言われますもんね。 ―経験値がないので、不安ですしね。 遠藤:そうよね。でも、いつどんな出会いがあるか誰にもわからないですから。うん、なるようになる。