水口菜津子

京都在住。 2000年 京都市立銅駝美術工芸高校 デザイン科卒業 2006年 京都市立芸術大学 デザイン科ビジュアルデザイン専攻卒業 2009年 京都市立芸術大学大学院 美術研究科修士課程デザイン専攻修了 幼い頃から絵、文章、観察に興味を持つ。 大学在学中に偶然出会ったガリ版との関わりの道のりをガリバントラベラーと名付け、多角的に現代のアートとしての可能性を探求。 2014年には初個展『ガリ版トラベラー』KUNST ARZT(京都)を開催。グループ展などにも参加多数。各地でワークショップ講師も務める。2025年には4回目で初の福井での企画展「ガリバントラベラー 水口菜津子展」越前和紙の里 紙の文化博物館(福井)を開催。 新ガリ版ネットワークの活動など各地でガリ版に関する様々な活動にも可能性を見出し、積極的に取り組んでいる。 水口菜津子 ウェブサイト

インタビュー:neco(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター美術アドバイザー)

◾️長かった浪人生活

―本日はよろしくお願いします。まずは学生時代のことからお伺いできますか。どのような学生生活を送っていたのでしょうか。 水口:私は大学に入るのに結構苦労しまして。三浪の末に入ったんですよね。 子供の頃から絵が好きで、5歳ぐらいの時に、保育園の先生のすすめで絵画教室に行き始めて、そこからずっと絵を習っていました。高校は、銅駝美術工芸高校(現:京都市立美術工芸高校)のデザイン科に入学したのですが、要領が全然悪くて、全然うまくできなくて。これは大学でもデザインを勉強しなきゃと思い、京都市立芸術大学を受験したんですが、現役では落ちてしまいました。 大学に落ちたことで、ものすごく落ち込んでしまって、習っていたものを全部やめました。当時はSNSも無くて、携帯電話も大学に入ったら持つかどうかという時代だったので、何も持たず、とことん自分と向き合う時間ができたのが浪人時代です。 その最中に、大学コンソーシアム京都の研修旅行で、イタリアのシチリア旅行へ行くっていうのを見つけました。浪人中なんですけど、親にお願いして行ったんですね。その時は、アルベロベッロとか、シチリアの小さいけど特徴のある町を巡りました。地方色が豊かで、食べ物も違って、人も違うし、風土も違って、とても感動したんです。ガイドブックとかを読み込んで、寝ているのも惜しいくらい、たくさん勉強しました。 イタリアから日本に帰ってきて、ふと自分が日本に対して全然興味を持っていなかったということに気がついたんです。そこから日本のアイデンティティや、どういう風土があって、どういう考えの人がいるのか、といったことに興味が湧くようになりました。

◾️何もかもが楽しかった学生時代

水口:浪人が終わって2003年に大学に入学しました。その時は世の中全てがキラキラと輝いて見えて、何でも楽しいと感じていました。デザイン科の課題以外にやりたいことがいくつかあって、その中の一つが、人の話を聞きたいということだったんです。浪人の時は自問自答している時間がとても長くて、自分の中で考えるのは、もうこれ以上はいいかと思ったんです(笑)。他の人の意見や、本に書かれていることを、自分の考えを入れずにまずは素直に受け取って、行動したり考えたりすることを、大学ではやってみたいなと思っていました。それは大学じゃないとできないと思ったんです。デザイン科のハードな課題の合間に、どうにかして時間を作って、例えば美術館に行ったり、講演会やワークショップに参加したりしていました。 日本の風土のことを知りたいと思って、1回生の夏には青森から群馬まで南下する一人旅に行きました。行くときに決めたことがあって、一つはユースホステルみたいなところに泊まること。もう一つは、東北の、例えば棟方志功や、宮沢賢治などその土地出身の作家の記念館に行くこと。それ以外は何も決めない。一人で予定もなく、人気のない場所に行くんですが、逆にたくさん人に会って、いろんな交流が生まれたりしました。 岩手のあたりで電車を乗り間違えて、知らない駅で飛び降りたことがあって。次の電車までも1時間あって、困って駅員さんに聞いたら「公民館に行ったらいいよ」と言われたんです。言われたとおり公民館に行ったら、お祭りか何かの準備をされている地域の重役の方がいて、村を案内してもらうことになりました。スキー場みたいなところに連れて行ってもらって、村の他の人と3人で喋っていたら、別の芸術系大学の人がその町で滞在制作をしていた話が出たんです。その時に初めて「アートプロジェクト」という言葉に出会いました。

◾️「大枝アートプロジェクト」の始まり

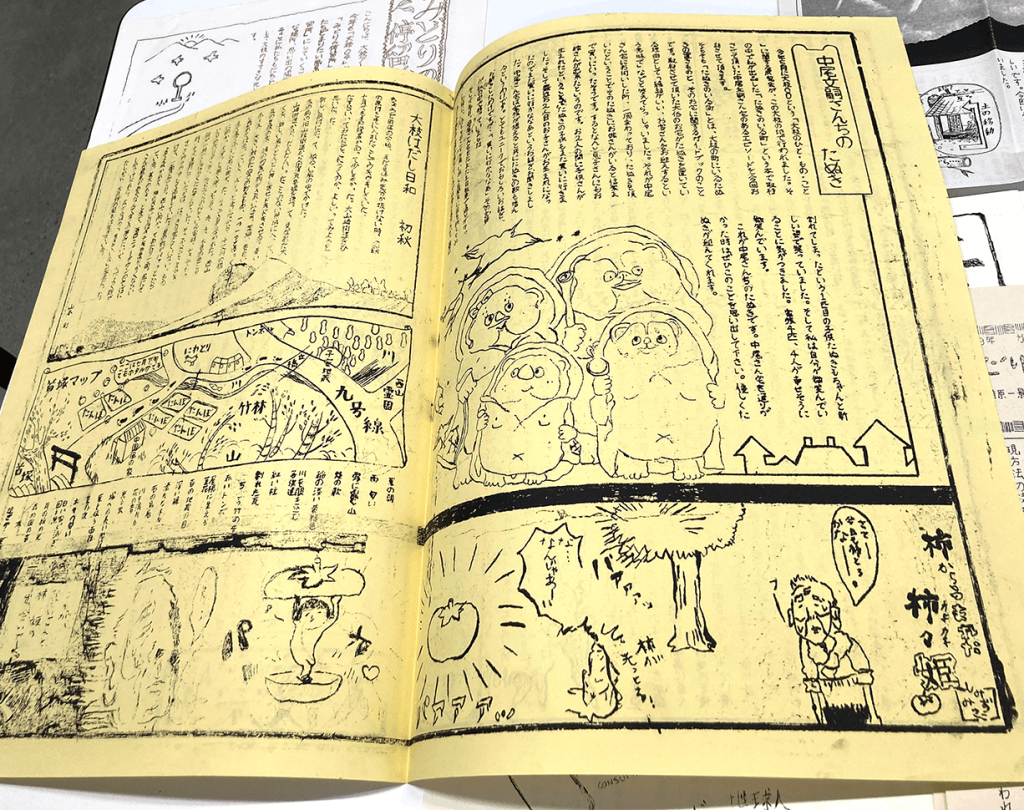

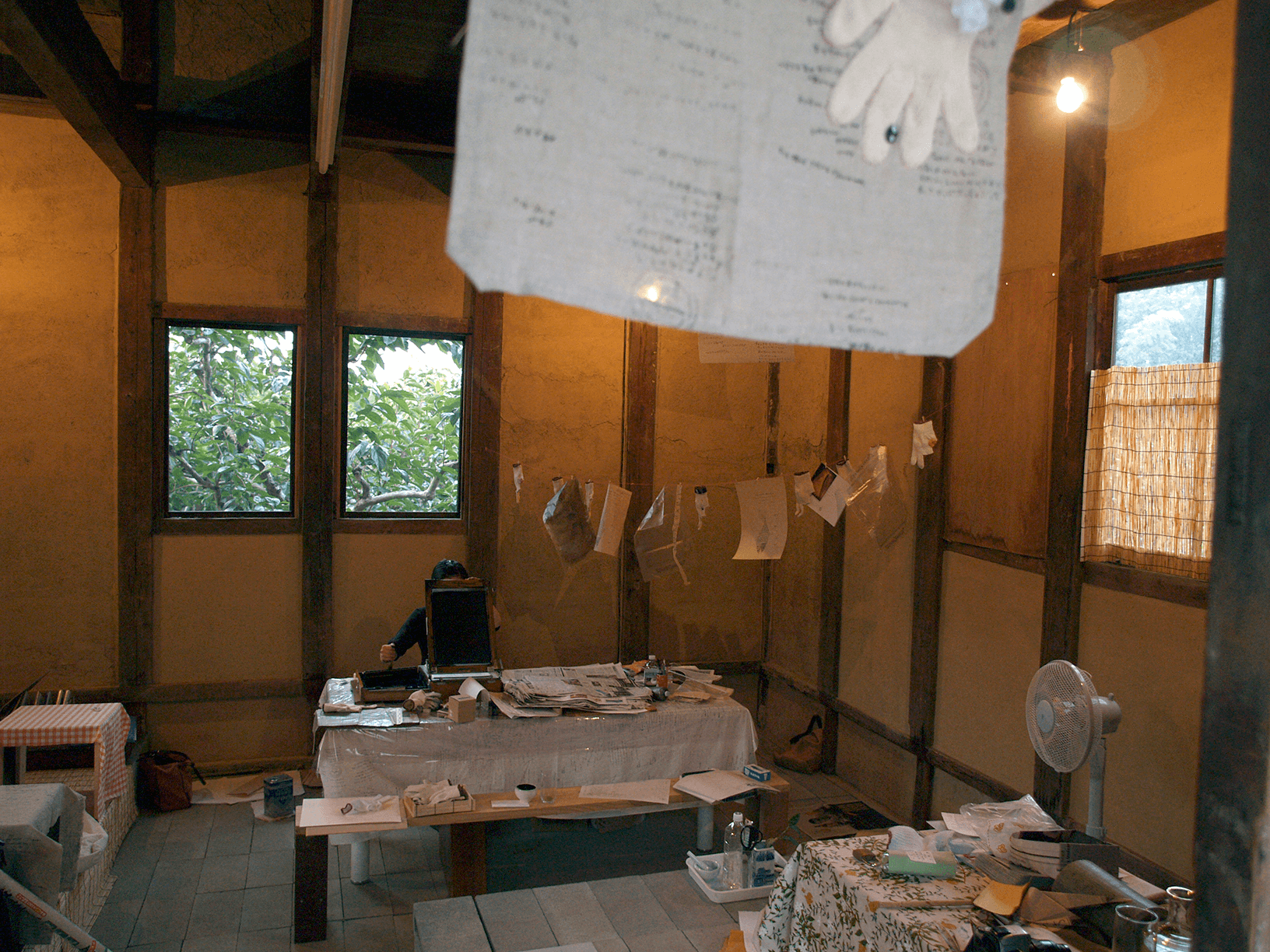

水口: 2回生の後期で井上明彦先生の「造形計画」という授業を履修しました。前の沓掛キャンパス周辺は里山の風景が広がる、のどかな場所だったんですよね。そこに当時、京都第二外環状道路(通称「にそと」)という高速道路の建設計画が進んでいたんです。それについて地元の主要な人たちにお話を聞いていく調査も、授業で行いました。実際に話を聞いていくと、長い間その計画があるので、地元の人はすでに反対とか賛成とか、そういう時期を超えていました。 最終課題では「大枝の気になる人・もの・ことのことを探して、それを作品プランとして提出してください」というものでした。「造形計画」という名前の通り、展示などの計画を立てて終わる授業なんです。私も、他の方もいろんなプランを出したのですが、その時はプランで終わりました。 ちょうどその頃、井上先生の知り合いで京芸卒業生の作家の方が、大枝に土蔵を借りていて、それを改修することが授業外で始まったんですね。土を払ったり、ブロックを並べたりして空間を作る体験が面白くて。そこに「造形計画」の授業を一緒にやっていたメンバーも何人かいたんです。そこで、授業で計画したことを、実際にやってみたいという話になったんですよね。そこから、「大枝00(ゼロゼロ)」というアートプロジェクトを立ち上げて、展覧会をやろうとなりました。3日か4日だったと思います。それが「大枝アートプロジェクト」の始まりです。 私は授業の課題で出していた「干し柿tree」という作品を柿畑の柿の木を一本借りて展示しました。作品を吊るした柿の木の下で地元の方と喋っていると、これは一時的でいいのかな、っていうような気持ちになってきて。この展示は数日で終わってしまうけれど、もうちょっと何か続けたほうがいいんじゃないかとか、関わっていってほうがいいんじゃないかっていうふうに思って。 それで、展示の最後の日ですね、ミーティングで、地域の人へのお礼として新聞を発行することが決まりました。そしたら井上先生が“ガリ版”で作ったら面白いんじゃないって言ったんです。だけど、その場にいた人はみんなガリ版を知らない(笑)。わからないけれど、じゃあ探しますとなって…。次の日から口コミでガリ版が探し始まりました。近くの大枝小学校や、地元の印刷屋さんに直接行ったりしましたが、その時は見つかりませんでした。

◾️ガリ版との出会い

水口:そのミーテイングから5日後くらいに、四芸祭(現:五芸祭)で東京に行く機会がありました。その時に私は、ワークショップに参加するのと、上京して働いている高校時代の友達を訪ねたいと思って、現地で合流する大学の友人たちより1日早く行ったんです。ワークショップに参加して、友達の家に泊まった次の日、私は朝から一人で山手線近辺を散歩しようと、日暮駅で電車を降りて、道に迷いながら歩いていました。 しばらくして、そこだけ時空が歪むぐらい古い、今の時代と全然違う雰囲気の印刷屋さんが見えてきたんです。近づいていったら、ちょうど犬の散歩をしているお店の方がおられて、「見学していくかい」みたいに言ってくれたんですよ。それが今は日本で数少ない、謄写版印刷所(通称:ガリ版)の不二プリント商会だったんです。サザエさんの台本を平成まで刷り続けていた、有名な印刷所だったんですね。奥さんが店主で、ご主人は印刷工で。私は知らずに入って、説明を聞いて「え、ここ?」みたいな感じで。 そこで初めて、ヤスリ、鉄筆、蝋原紙などの、ガリ版の製版の道具を見せてもらって、謄写版印刷の体験もさせていただきました。初めて見る、薄い蝋原紙に「サザエさん」って鉄筆を使って書いたんですよね。それを店主の方が手回しの印刷器にセットして、クルクルって回したら、自分で製版した手書きの文字が印刷されてどんどん出てきて、感動しました。その印刷所にはレトロな雰囲気の、手芸用雑貨のパッケージなどの刷り物も置いてあって。私は竹久夢二とかが好きで、この印刷器はすごく自分の好みかもしれないと思いました。 お土産にサザエさんの台本までいただいて、印刷所で教えてもらった浅草の三社祭へ、バスに乗って行きました。三社祭の熱気と楽しい雰囲気と、ガリ版を見つけて嬉しい気持ちとが相まって、この日の光景は鮮やかに覚えています。 三社祭の後は、また山手線に乗って千駄木という駅に降りたんですね。そこで千代紙を売っているお店に行った後、それでそのまま道を歩いていた時に、土蔵を改修したギャラリーがありました。自分も土蔵を改修してるので、親しみがわいて、入って見たんです。そしたら、手の風合いがとても美しい版画が展示されていました。それが、孔版画家(謄写版画家)の本間吉郎さんの作品でした。ガリ版、謄写版で仕事をされていた方の、謄写版で作った作品だったんです。けれどその時は、ガリ版は文字を刷るものだと思っているから、絵も刷れるとは知らなくて。 ―なるほど。目の前の作品と、繋がってなかったんですね。 水口:だからガリ版だと気付かなかったんです。 ギャラリーの方に「私、ガリ版探してるんです」という話をしたら、お店の人は当然ご存知で、ガリ版文化研究者の志村章子さんがされている「ガリ版ネットワーク」というのがあって、そこで機材や資料の収集と、必要な人への機材の配布、ガリ版の伝承活動をされていることを教えていただきました。ギャラリーで志村章子さんのご自宅の連絡先と、蝋原紙を販売していた文房具屋さんの名前を聞くことができたんです。そうやって、ミーティングから1週間も経たないうちにガリ版が見つかりました。 数年後に知ったんですが、そこはガリ版ネットワークも展示をしていた「すぺーす小倉屋」というギャラリーでした。

◾️大枝新聞の発行と、それを支えてくれた人

―四芸祭に行ったタイミングで、全部繋がったんですね。 水口:そうなんです! 京都に戻って、井上先生の授業でガリ版を見つけましたと報告したら、先生が器材を取り寄せてくれました。みんなで使えるように、その器材は土蔵に設置されることになりました。 で、やっと新聞をやっと作るっていう、そこに繋がります。すでに、新聞は「大枝新聞」という名前で、準備号は輪転機かコピー機かで発行が終わっていたので、後は自分のペースで発行するようになりました。課題の合間に、ガリ版で新聞を刷ってみるんですけれど、ベタベタになったりして、全然うまくいかなくて。ガリ版は、やりたくてやってるというよりは、そこにあるからやってる感じでした。 やり方のコツを全然つかめず、また志村さんに印刷技術についての相談のお手紙を送りました。そうすると、元堀井謄写堂社員の当時80代の北浦満治さんという方に繋いでいただけました。堀井謄写堂というのが、ガリ版を発明した堀井新治郎が創業した会社です。もう今は無い会社ですが、北浦さんはそこで働いていた方で、ガリ版の伝承活動されてたんですね。北浦さんから、家に来てもらうのが一番早いです、とお手紙をいただいて、また東京に行くことになりました。そこで一通り一回教えてもらうんですけども、自分が不器用なのが分かっているので、そのときはできても、後からうまくいかないような感じがするんですよ。それで北浦さんに、私は新聞を作ったら送りますので添削していただけませんか、ってお願いをしました。 そこから、新聞を作ったら北浦さんに送って、添削をしていただく往復書簡が、北浦さんの合格まで数年間続きました。普通は、技術の習得が上手くいかないときに諦めるところじゃないですか。もうできないし、やめたってなりそうなところに、北浦さんという存在がいたので、送らなければと思って続けられました。

◾️大枝アートプロジェクトの展開と広がり

水口:「大枝アートプロジェクト」は、「大枝01」というタイトルで展覧会をもう一回やった後、2005年の秋頃に、助成金に応募して、採択されました。アサヒビールが主催するアサヒアートフェスティバルという、全国のアートプロジェクトを繋いでそのアートプロジェクトをサポートする助成金です。その年と、次の年と、2回採択されました。そこから、「大枝アートプロジェクト」が本格的に動いていきました。 採択された全国のアートプロジェクトの人たちが東京に集まる機会があり、他の地域のプロジェクトの人たちと出会うきっかけになりました。また、メンバーと他のプロジェクトに出かけたりとか、逆に京都に遊びに来てくれて新聞に参加してくれたり、交流が生まれるようになりました。 結局ここからずっと「大枝アートプロジェクト」の方にのめり込んで、助成金が採択されてプロジェクトを運営するのが、5年くらい続きました。メンバーや関係者をつなぐ大きいメーリングリストを作って、プロジェクト内はフラットな関係でメールの投稿やミーティングなどで好きに企画を立てられるようにしました。それぞれの企画に対していくらかプロジェクトのお金を経費として使えるようにやっていて、結構自由だったんですよ。喋っているときに「あ、これ面白いね」って言ったものが次の企画になるような感じだったので、とても企画が多くて。 ―だから、いろんなバリエーションの企画が、たくさんあるんですね。 水口:そうなんです。土蔵を利用したカフェとか、ワークショップとか、地元の方に大枝について語ってもらう会があったり、作家の展覧会があったり、ワークショップがあったり、セミナーや、ゲストを呼ぶトークイベントがあったり。 私自身は、企画や広報をしたり、他の人の企画を手伝ったり、自分で自主企画もやったり。ほぼ年中動いていて、プロジェクトの中の、多分8割以上は関わっています。 アートプロジェクトを始めたことで、デザイン科の授業と、アートプロジェクトと、バイトと、その合間でガリ版の新聞、というようにとても忙しくなってしまいました。それでも、プロジェクトが動いていくと同時に、大枝の風景がどんどん変わっていく様子が見えるんですよね。例えば、柿畑が伐採されて3分の2になったり、地元の人のお家が壊されて新しいお家に引っ越しされたり、3つの集落がまとまった大規模な墓地が移動するようなこともあったり。だから、やめられないころもありました。

*当時の活動の様子は、ブログにて今も閲覧できます。 大枝アートプロジェクト

◾️大学院への進学

水口:4回生の、プロジェクトがだんだん盛り上がってきた頃に、私自身は大学院に行こうと決めました。大学院に行くときに、専攻の先生に「広く浅くじゃないけど、いろんなことをやるか、絞り込むか、どっちがいいですか」って聞いたら、「絞り込んだ方がいい」って言われたので、アニメーションをやると絞り込んで。「色とアニメーション」というテーマで作品を作ることにしました。 大学院になると、ある程度時間が自由になるので、プロジェクトの比率がすごい増えちゃったんですよ。でも大学院の修了作品に全てのエネルギーを注いで、他はプロジェクトに注ぐという配分に、割り切ってやっていました。一応、最後は大学院市長賞を受賞しました。それで、終わり良ければ全て良しというか(笑)プロジェクトばかりだと本末転倒になりそうなところが、本分の作品制作も頑張ったという記録が残ったので、大学は面白かったし充実して楽しかったな、となれました。 ―とても濃密な学生生活ですね。 水口:あと、大枝とか大原の人と交流して良かったのが、一般の人たちと芸術について語り合えたことです。世の中の人たちがすごくアートに対して寛容だなという感覚と、そういう人たちを、具体的に何かするわけでもないけど、心の中で応援しているというか、受け入れられているという感覚がありました。

◾️学生時代にあった、人との出会い

水口: 新聞は、技術が上達するまで待っていたら、卒業するまで1号も配れず終わるなと思ったんです。だったら、下手くそなままだけれど、助成金も年々採択されてお金もあるし、思い切って配ってみることにしました。 そしたら、それを配ったことで、見た人がガリ版についての思い出を語ってくれるような機会がどんどん生まれまして、新聞がコミュニケーションツールになったんです。そうやって、ガリ版のことを知っている人たちの話を聞くという、当初大学を入るときにやりたかった「他の人の話を聞く」ということがどんどんできるようになって、とてもうれしかったんです。 その頃になると、大学と大枝・大原野は、地域全体が広い意味の学校だという感じになっていました。学生時代は本当に色々な人に出会い、大学、学外でも多くのことを教わりました。 ―新聞もプロジェクト全体も、それを通して色んな人に広がっていったんですね。

水口:そのほかにも、大学院生時代に、ガリ版伝承館との出会いがありました。滋賀県東近江市に、ガリ版を発明した堀井新治郎の本宅を利用したガリ版伝承館という施設があります。そこがガリ版発祥の地と呼ばれるところです。 2007年くらいのある日、ガリ版教室に参加してみようと思って、初めてガリ版伝承館に行くことにしました。そしたら、道に迷ってしまって、教室に間に合わない時間になってしまったんです。電車を降りた駅は無人駅で、聞く人もいなくて、暗くなってきて、近くで畑をやっている人が助けててもらって、やっと伝承館に行きました。それが、一番最初に伝承館へ行った時の思い出です。 その時に、短い時間ですが展示を見せていただいたり、ガリ版体験をさせていただいた中で、大枝アートプロジェクトの話をしたんです。そしたら、今の新ガリ版ネットワークの副会長の岡田文伸さんという方がいらっしゃって「来年隣の公民館で企画展の頃に一緒に展覧会やりませんか」と言われまして、伝承館で展示をやることが決まりました。 それから、井上先生と後輩と一緒に、ガリ版ツアーや、伝承館に泊まり制作するガリ版合宿を企画して、ガリ版伝承館との交流が始まりました。 その頃、ガリ版伝承館での企画展を見に行ったときに、展示作業をする時に美術関係の人が誰もいないのを知りました。そこから、搬入の日を毎年聞くようになって。私個人で、1日だけですけれど、搬入の日に手伝いに行くのを始めました。 ―それは今も続いているんですか? 水口:はい、それからずっとです。そのおかげで、毎年いろんな面白いガリ版に関する展覧会の作品を見ることができました。 企画展だと、ガリ版関係者の方が来られる日があるんですよね。その日にも行くようになってから、志村さんご本人をはじめとして、全国でも数少ないガリ版関係者の方たちと出会える機会が増えました。それでガリ版の技術についてもたくさん知ることができました。一版しかできなかったのが、実際に多色刷りをする様子を見て、自分でも多色刷りができるようになったり、他の技法ができるようになったり。人がやっているのを見る機会に恵まれたことで、知らない道具だったのが、どんどん身近なものになっていきました。 志村さんも、新聞を添削していただいた北浦さんもですが、ガリ版に関わって伝承活動していた方の熱気が、直接会うことで伝わってくるんですよね。ガリ版はこんなに色んな人たちが熱心に取り組んできたものなんだ、ということを学ぶことができました。 もう一つ、大学院1回生の時に出会った方で、古代の梅染め染織技法を研究されてきた梅染友禅作家の山本晃さんとの出会いがありました。 図書館の本で知ってご連絡をしたら、ちょうど還暦を迎えてそろそろ人に何かを教えたりしたいって思ってるタイミングだったらしくて、色の話や友禅の話など、たくさんお伺いしました。そのお話の中に友禅の下絵を昔描 くときに使っていた青花紙の復活のため、染料となる青花を栽培している場所があると聞き、早速、青花摘みと青花紙制作の見学に出かけたりしました。 ある日、袋帯の職人さんに教えてもらって帯を作ることになりました。大学だと自分でプランして、自分で作るので、完成度が実力によって差が出てきますよね。けれど、職人さんが横にいることによって、絶妙なタイミングでポイントとなる箇所と自由にできる工程を教えてくれるので、初心者なのに、ちゃんと完成させることができました。

◾️大学院修了後は本作りへ

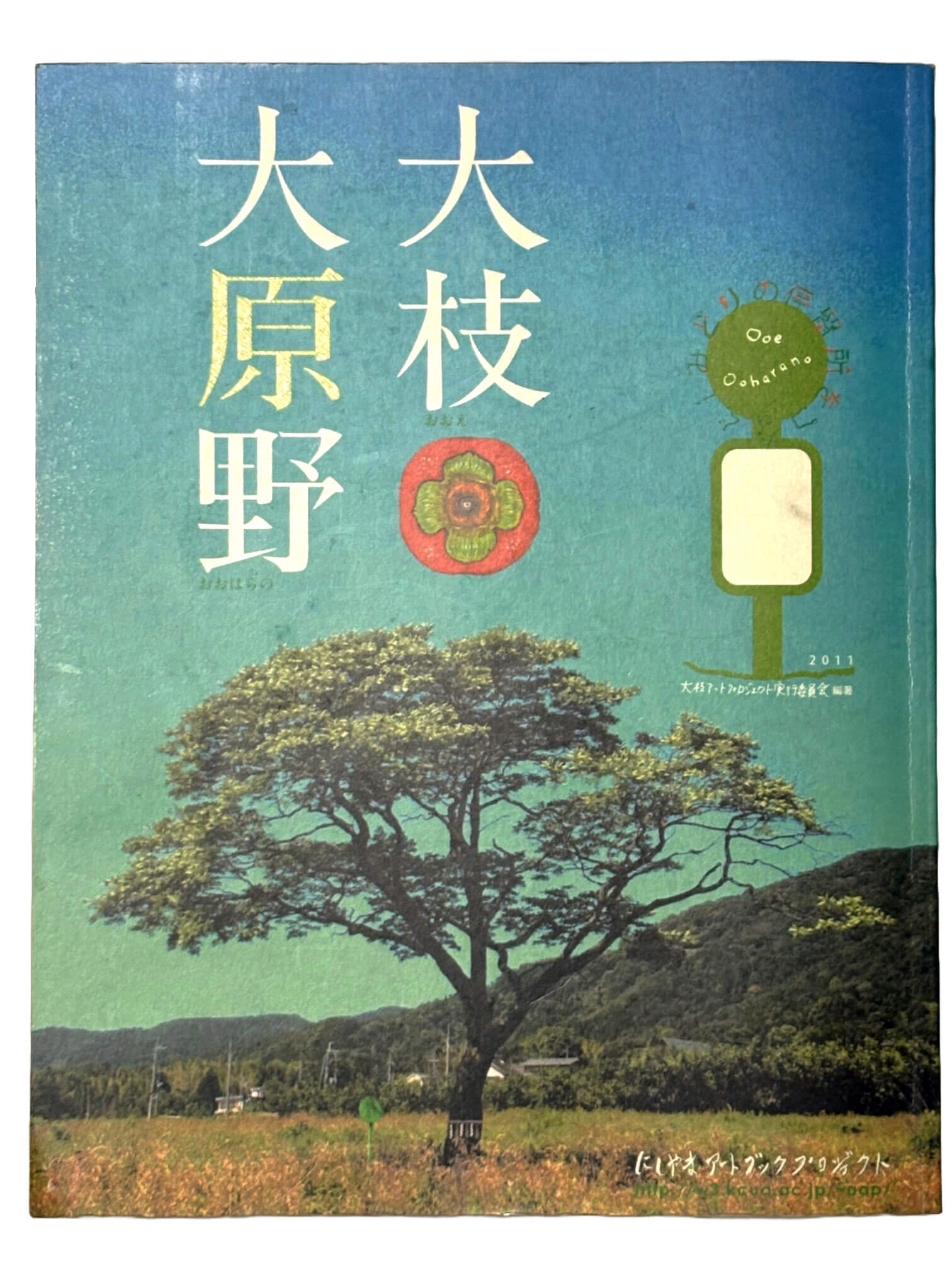

―その後、大学院を修了されて、就職はされたんですか? 水口:就職はしていませんね。 ―フリーでずっと活動されているんですね。 水口:私の中で就職よりも、もうすぐ風景が変わるという時に、アートプロジェクトとして様々なイベントをやったので、ここで学んだことを一冊の本にしたいと思ったんです。いろいろ考えたのですが、卒業後はとりあえず、その本を作るために集中することにしました。 ―とても思い切った決断ですね。 水口:地域の方にもいろいろお世話になっていたので、関わった人たちに何か返したいという思いもありました。その当時、西京区を紹介するガイドブックはとても少なかったんです。なので、大枝・大原野地域のガイドブックという形で、自分たちが残したい場所をピックアップして、それを紹介する雑誌風の本を作りたいということで、にしやまアートブックプロジェクト「大枝・大原野 みどりの停留所をつなぐvol.1」というアイディアが出ました。それを大学院の卒業式の後に、謝恩会も出ずに打ち合わせをしていました(笑)。 その雑誌を作るための、助成金が3つ採択されたんです。資金が確保できたので、80ページのカラー印刷で、地図付きにできました。1000部、ISBN、バーコードも付けて。 ― 一般流通できるものだったんですね。 水口:それで、かもがわ出版さんの自費出版部門であるウィンかもがわの担当者の方に地域の人に紹介していただいて、全部揃ったんですよ。あとは経験のない私がアートディレクターをやって、プロジェクトのメンバーの人と作るっていう感じでやって。 その頃の大枝アートプロジェクトは、コアメンバーがちょっとずつ動かしていくような、緩やかな活動で、何かをやらないと自然消滅するぐらいのモードだったんですね。だから本を作って、それを残しておきたいと思いました。 「大枝・大原野 みどりの停留所をつなぐ vol.1」(大枝アートプロジェクト編著/かもがわ出版)という本が完成したのが大学院を出て2年後の、2011年の4月でした。3月の、ちょうど最後の校正している最中に、東日本大震災が起きました。本が出版された頃は、おそらく多くの人、地元の人たちも自分の足元とか、身近な場所に対して興味や視点が集まっていた時期だったと思います。 当初は、もし売れなかったら自分たちで手売りして、最後まで土蔵でも在庫管理してやるっていう、流通のアイディアとかも出していたんですよ。でも洛西ニュータウンのラクセーヌにある本屋さんが率先して売ってくださって、本が発売されて1ヶ月くらいで完売したんです! 実際は200部くらいは関係者に配っていたと思うので…。 ―では、販売分の800部が全部! 水口:そうなんです!販売分が完売して、新聞社も来てくれて、で、売れた後にNHKとかが取材に来たりとかして。 本が完成した時に、アートプロジェクトとの関わりはそろそろこれで一区切りかな、という感覚がありました。その後アートプロジェクト自体は先生が主体になったりしてもう少し続きましたが、私の関わりはそのあたりで終わった感じです。

(大枝アートプロジェクト編著/かもがわ出版/2011)