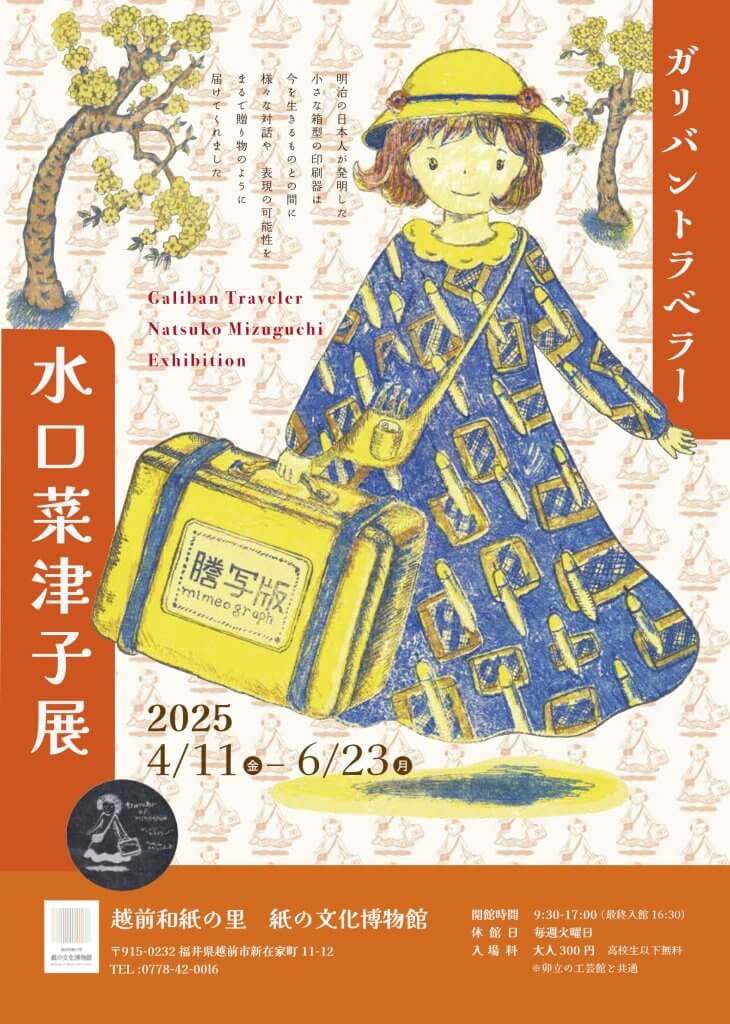

水口菜津子

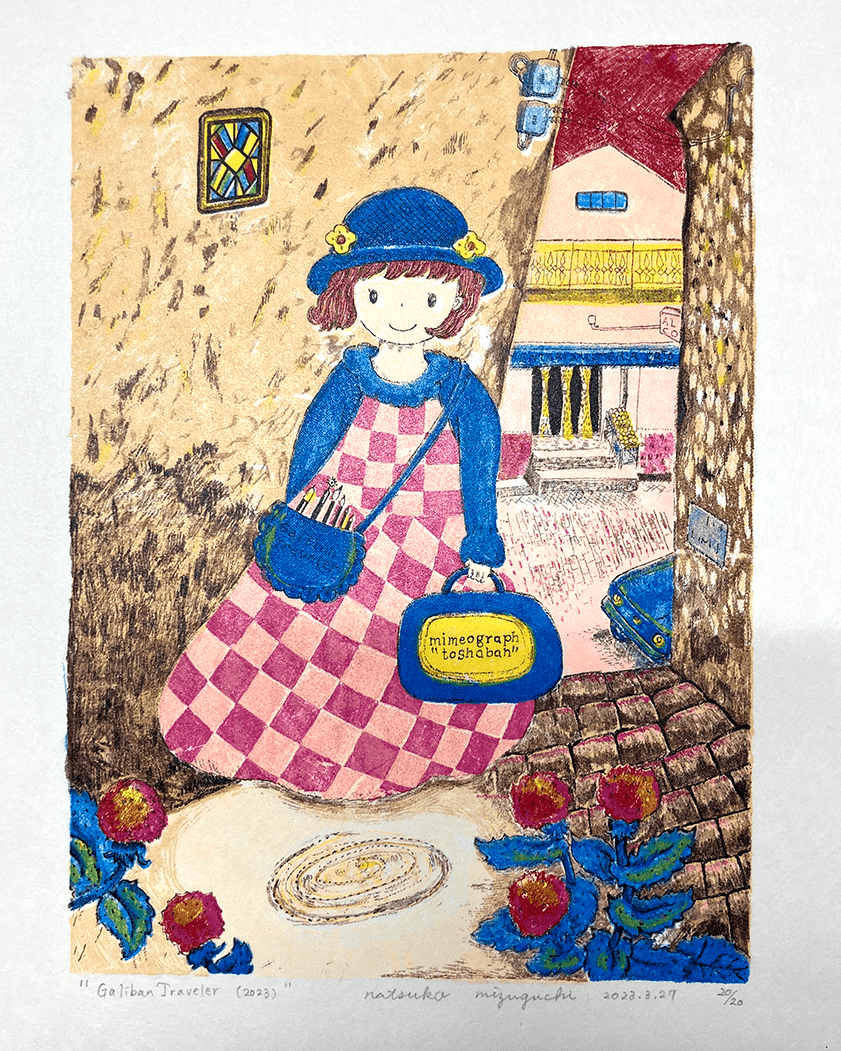

京都在住。 2000年 京都市立銅駝美術工芸高校 デザイン科卒業 2006年 京都市立芸術大学 デザイン科ビジュアルデザイン専攻卒業 2009年 京都市立芸術大学大学院 美術研究科修士課程デザイン専攻修了 幼い頃から絵、文章、観察に興味を持つ。 大学在学中に偶然出会ったガリ版との関わりの道のりをガリバントラベラーと名付け、多角的に現代のアートとしての可能性を探求。 2014年には初個展『ガリ版トラベラー』KUNST ARZT(京都)を開催。グループ展などにも参加多数。各地でワークショップ講師も務める。2025年には4回目で初の福井での企画展「ガリバントラベラー 水口菜津子展」越前和紙の里 紙の文化博物館(福井)を開催。 新ガリ版ネットワークの活動など各地でガリ版に関する様々な活動にも可能性を見出し、積極的に取り組んでいる。 水口菜津子 ウェブサイト

インタビュー:neco(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター美術アドバイザー)

◾️卒業後も広がる人の輪

水口:本の完成後は、想定外のことを頼まれて、それをやることでまた広がっていく、みたいな感じで仕事が徐々に増えていきました。例えば、西京区の隣の向日市で、地元の人の打ち上げにアートプロジェクト関係で呼ばれたんです。向日市には富永屋※という江戸時代の旅籠が当時は残っていて、そこで活動されてた方がいました。そこで、古くなったシャッターのサビを取ったりして、絵を描いてほしいという依頼があって、やることになったりしました。 (※富永屋は2020年に解体) また、本を作った時に取材していただいた新聞記者の方に、ガリ版をやっているんだったら、以前取材したところで面白い活版印刷のお店があると、左京区の東大路通沿に加藤第一印刷さんを紹介いただきました。そこに当時84歳の現役活版印刷職人さんがおられたんです。後輩を誘って見学しに行ったら、いつ閉めるかわからないから体験していきなさいって言っていただいたんです。印刷代だけを支払いするような形で、名刺を作らせてもらったりしました。そしたら、植字工の方が組版を教えてくださったりして。鉄筋コンクリートの建物に活字の棚が並んでいて、文字を拾うところから体験できました。 私も後輩も体験が楽しくて、何度も通わせていただきました。 そしたらある日、急に印刷所が閉まることが決まったんですね。その時の印刷所は、残したい思いのある人や、最後に学びたい人、最後に印刷をお願いしたい人で溢れていました。別の印刷技術ですが、最後に仕事をする姿を見せてもらえて、それらの体験も勉強になったんです。 ―卒業後もいろんな人とのご縁や、出会いがあって、そこからどんどん広がっているんですね。

◾️ガリ版作家になるきっかけ

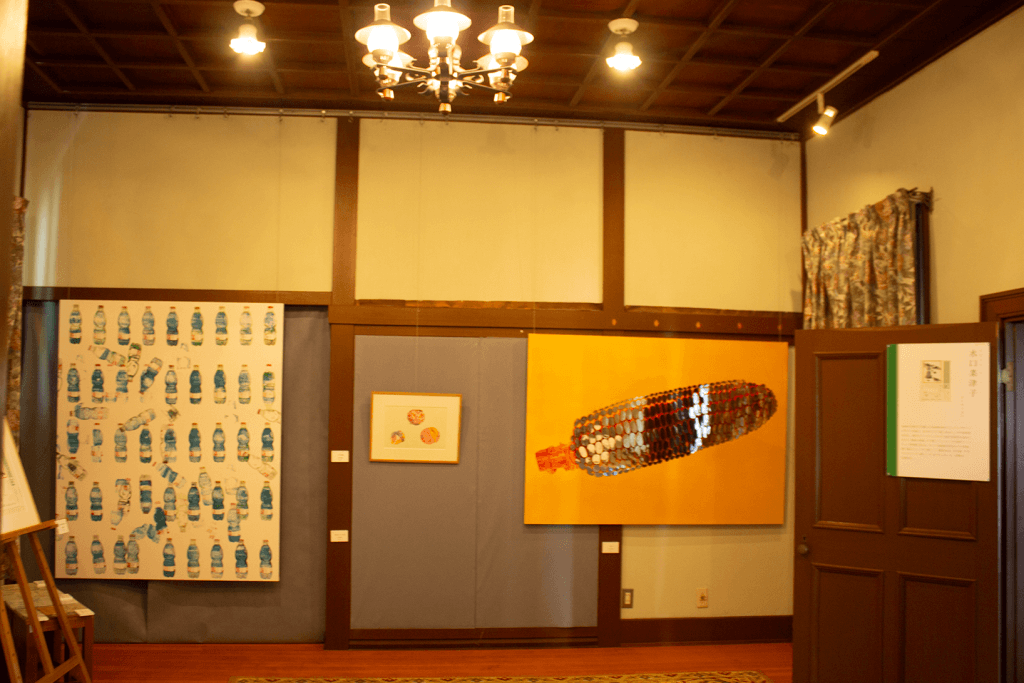

水口:今も参加している京都市美術館別館のK2展がありますが、その参加の経緯は、大枝アートプロジェクトに参加していた方から「グループ展に参加しませんか」と声をかけていただいたことでした。 当時の私は作家になる予定もなく、学校での課題で作ったものくらいしかなかったので、ガリ版新聞を最初の顔合わせのミーティングに持参し、入れてもらいました。 ―その新聞を展示されたんですか? 水口:展示に出したのは違う作品です。そこから年に1回、今でも美術館の別館で展示するということを続けています。そのK2展で、ある時、描きやすい面相筆をみつけ、その筆だけを使った作品を展示していたんです。 そしたら、それを見た「KUNST ARZT」というギャラリーのオーナーの方に、個展に誘っていただきました。その個展の時に、ガリ版で作品を作りたいと思い、ガリ版と現代アートとか、自分でいろいろプランとかを出して作る流れで、「ガリ版トラベラー」というコンセプトを考えたんです。それは、ガリ版との関わりは、まるで旅人が知らない町を歩きまわり、様々な出会いを通じその町のことを知っていく過程と似ていると感じたからです。 個展の最中には、今まで西山の麓で配っていた新聞を、東山でも配り歩きました。個展には今まで出会った人たちがいっぱい来てくれて、それがすごく楽しくて嬉しくて幸せな時間でしたね。この個展のあたりから、本格的に新聞以外の、ガリ版の作品を作り始めました。ここからは、作家としてやろうと。今までは大勢の人でやったりとか、参加型のプロジェクトだったりとかでしたが、個人で作品を作っていこうと、やっとその辺りで思うようになりました。 ―それは、大学を出てからどれくらい経った時の出来事ですか。 水口:本が出たのは2011年で、2014年に個展が5月なので、大学院を出てからは4年経ったくらいです。 初個展に神戸ファッション美術館の学芸員さんも来られていて、そこでワークショップにお声がけしていただきました。そうやって、個展をしたことを機に、ガリ版伝承館などのガリ版に関する企画展に参加したり、近年は版画に関する展覧会にも参加して、作品を作って発表するようになりました。 ―結果的に、アーティストとして活動することになったんですね。

◾️残された人の役割

水口:伝承館での活動も、交流をしていく中で高齢化とかも進んでくるので、より主体的に関わる割合が増えてきたりしています。資料の展示の時にどういうものを展示するかとか、企画そのものにも関わるようなことが近年は増えてきました。関わり方っていうのは年々変わっていきますけれど、学生時代に出会って今も交流はある人は結構多いんです。 梅染めの職人さんの繋がりで、日本茜のプロジェクトにも関わった時に、日本茜で染料を作った後に、顔料を作って、その顔料をオイルを使ってインクにして刷ることをやったり、ブロックプリントというハンコみたいな染めの技法を応用したり。その時にもインドのブロックプリントについてたくさん調べたりして、結局勉強というのはずっと続いていくんだと実感しました。 ―水口さんはガリ版を主軸にされていますが、他の分野やジャンルと交流しながら作品を作っているんですね。 水口:そうですね。最初、神戸ファッション美術館でのワークショップがきっかけで、箱根のポーラ美術館や、大阪、滋賀、奈良、福井、岐阜など、いろんなところでワークショップをする機会も増えました。規模や人数、内容もいろいろです。おかげで、経験が増えていきました。初心者の人に1回しかない機会で、何かをつかんで帰ってもらおうと思うと、ワークショップをやる前に考えることが増えるんです。それまでは、体当たりみたいな感じでやっていましたが、事前にいろいろ考えてやることをワークショップで勉強できました。 ―今現在、ガリ版を生業にされている方はどのくらいるんでしょうか? 水口:すごく少なくて、数名だと思います。これから増えるかもしれないし、もしかしたら誰か知らないだけでやっている人がいるかもしれないですけれど。数年前から、志村章子さんや北浦満治さんなど、お世話になった方が亡くなっています。志村さんはたくさんの資料を残されていたりとか、仕事を残されているので、それをまた後世に伝えていくという、もう一個の役割が残された人たちの間で増えてきたというのが近年ですね。 ―そういったアーカイブの活動はどのようにされているんですか? 水口:志村章子さんの資料の展示であったり、動画でその魅力を話したりとか。どこかでそれをちゃんと残していけるような場所を用意することと、資料を研究者の人が使えるようにするということはやっていかないといけないことですね。

◾️これからの活動と、ガリ版の魅力

―今現在は主にどういった形で活動をされているのかもお伺いできますか。作品の展示や、ワークショップなど、どのような活動が一番多いのでしょうか? 水口:全部混ざっていて、ここまで話してきた頃とあまり変わっていない感じがします。いろんな人から依頼を受けるという仕事と、ワークショップをしたり、展覧会に参加したり、デザインの仕事もあります。いろいろですね。 ―今も変わらず、できることをなんでもされているんですね。では、今後どのように活動を展開していくか、展望などはありますか。 水口:直近の予定は、春にある個展やワークショップですね。今回、個展を福井で初めてやらせていただくんですけれども、そういった拠点と違う地域に行って、展覧会とかワークショップとかはやっていきたいと思います。今までの展覧会などの活動は、主に関西でやってきたので。今回は福井の「越前和紙の里 紙の文化博物館」という場所で、今まで作った作品をメインに、少し新作を出そうと思っています。そういう、拠点と違う場所で自分の活動がどのようになるのか興味があります。 それから数年前から、まとまっていない絵本があるんです。少しずつ取り組んでいますが、なかなかまとまらないので、今年こそはそれをまとめたいです。 ―ご自身で作品づくりされるときに、ガリ版という手段を今も続けている理由や、ガリ版の魅力をお伺いできますか 水口: 私、もともとは手仕事とか苦手だなと思っていたんですよ。ただ、ガリ版を始めてから手仕事というものがすごく面白いなと思うようになりました。 手仕事は年々時間をかけるごとに、できることが増えていくんです。自分では無理だなと思っていたことが、何回もやったり、時間をかけて手を動かすことによって、できることが増えたり、できるのかもしれないという展望が見えたりします。ガリ版って、本当にシンプルな、蝋原紙をヤスリの上に置いて、鉄筆で孔を空けて、刷るというだけのシステムです。印刷器も、インクも、作ろうと思ったら作れます。 また、ガリ版の歴史は130年くらいあるんですけども、まだまだ未知の領域がたくさんあって、そこも面白いですね。例えば、当時はなかったフォントが今だと山のようにあって、インクや紙も今は豊富に種類があります。先人がまだ試していないことを現代でできるという、面白さがあります。 ガリ版をやっていると、いろんな人に出会う機会がたくさんあります。ガリ版って小さい子供たちからどんな年齢の方でもできる技法なので、同じ空間にいろんな年代の人が集まりやすくて、そういうところも魅力です。 あとは、やっぱりそれが育まれてきた歴史の背景がすごく好きですね。戦前戦後の日本人で、機械化になる前に手で仕事をやっていた人たちの中には、狂気に満ちたような手仕事を残していた人たちがいたり…。近代日本作ってきたのは、江戸から明治になったあたりの人たちですよね。そのあたりの時代は、ガリ版を通してもよく見えてくるんです。物は無いけれども心が豊かで、創意工夫をできる人たちがいっぱいいた時代だと思います。私自身がガリ版を通してそういう歴史を知ることで、他の分野にも想像力が湧くようにもなります。実際に、今のパソコンのように必需品として、多様な分野で使われていたものなので、興味がつきません。

◾️京芸生へのメッセージ

―最後に、今の学生へのメッセージをお願いします。 水口:学生時代って特殊な時代だと思うんですよね。社会に出ると長いですが、学生時代は4年、大学院も入れても6年とか、限られた時間です。限られた時間の中に自分がいるっていう自覚を、私はすごく持っていたなって思います。その限られた時間で一体自分が何を掴みたいかや、どういうことを学びたいのかを考えたり、自分の性格を知ったりとか、そういうことも大事だと思っていて。 私は、学生時代は自分にとって、準備運動みたいな時代だったと思っています。学生時代に土を耕して土台にして、将来的にその土の上で自由に飛んだり跳ねたりできるような遊べる場所を作りたい、という思いがありました。4年とか6年で何かを完成したり完結できたりする人って、多くの人はなかなか難しいんじゃないかなと思っていて。やっぱり作品の完成度を上げたり、活動を展開したりするのは卒業後だと思うので、何かを存分に、時間を費やせられるような土台を学生時代に作るのが大事だと、私は思っています。

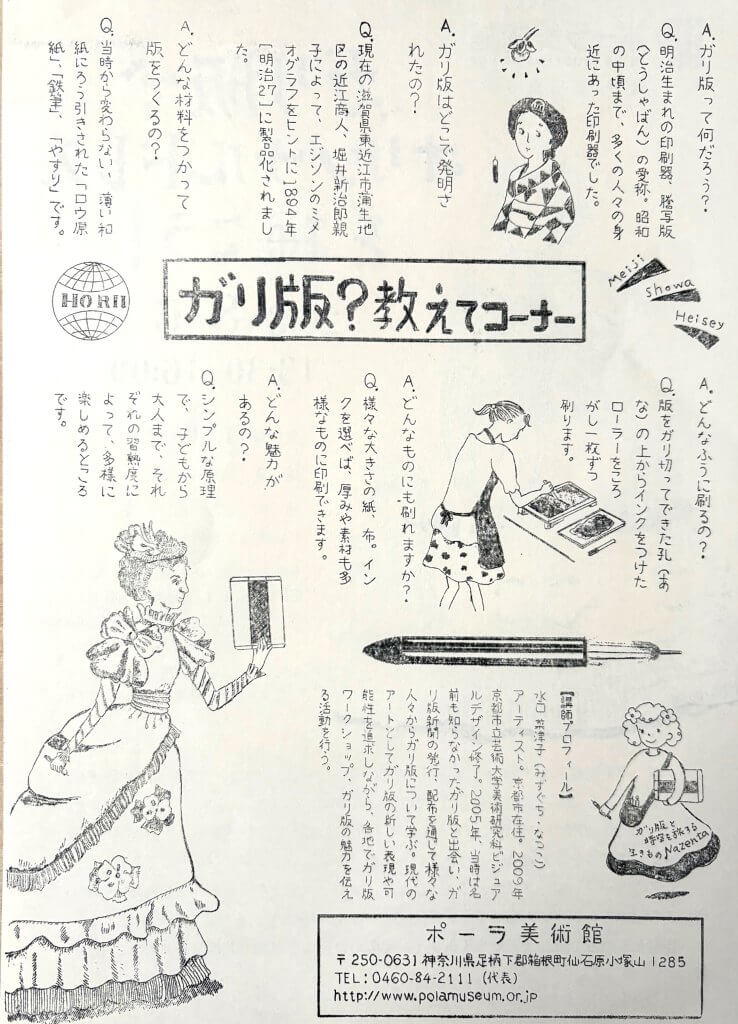

◾️インタビュー後、ガリ版(謄写版)についてのこぼれ話

今ではあまり馴染みのない「ガリ版」。せっかくなので、道具についても少しお伺いしました。

―ガリ版の道具は、これですか?(水口さん持参の謄写版を見ながら) 水口:これは簡易で小さいものです。多くのものは箱型になっていて、その箱の中に印刷するためのインクを練る台と、ローラーをしまうための引き出しがあって、なんとも日本人らしい設計というか。必要なものが、全部収まっているんです。そういう見かけもいいなと思って。 印刷器もいろいろなんですけれども、鉄筆はもっといろいろな種類があります。蝋原紙をやすりの上に置いて、鉄筆を鉛筆を持つように握って書くように製版すると、和紙にコーティングされている蝋が削れて、インクが通るようになる仕組みです。 岐阜の美濃に、今も蝋原紙を作っている人たちがいます。美濃和紙を作っているところですね。現在、蝋原紙を作っているのはその集落の1つの会社だけです。今使っているもののほとんどは、昔の材料の残りや在庫です。 (蝋原紙を持って)電気で照らすとわかるんですけれど、ガリガリと削ったところは透けているんです。で、そこにインクが通る。

水口:もともとの印刷の仕組みは、エジソンが作ったミメオグラフという道具から来ています。この印刷器の遍歴も、歴史としていろいろあります。 手で絵を書いたり、字を書いたりしたい人にとってはすごくいいんです。絵と字を両方、直接書けるから。版はそのままの向きで印刷するので、反転しません。 ―この蝋原紙の版って、1回使ったものをもう一度使えるんでしょうか。 水口:版を残しておきたい人は、きれいに拭いて保管する人もいますが、そのまま処分することが多いです。使えるけど精度が落ちちゃうので、基本的には使いません。

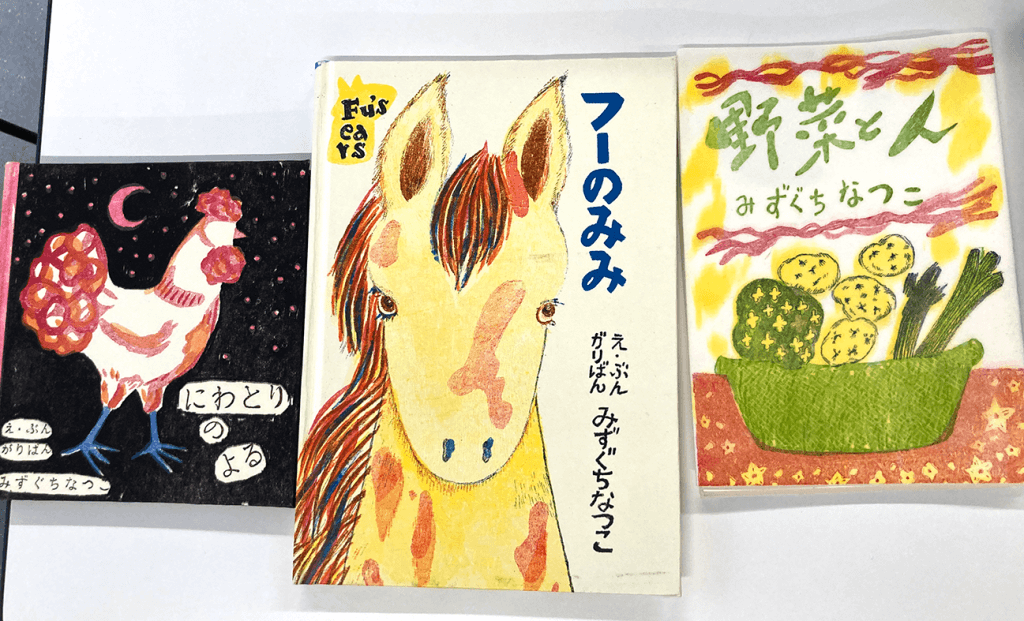

―この絵本もガリ版ですよね。パッと見は版画みたいです。 水口:謄写版というのが正式名称です。明治に発明されたときは謄写版という名前で流通して、大正になってからガリ版という愛称が生まれました。美術館などでガリ版の作品が展示しているときは、謄写版や孔版画とキャプションに書いてあります。ですが、孔版画になってくるともっとペーパースクリーンとかも入ってくるので。 ―もう少し幅が広いんですね。 水口:その辺の書き方も、課題となっているところですね。もともと、きっちり決まっているってわけじゃないので。 ただ、昔はガリ版も謄写版業界という業界がありまして。そういう印刷業の人たちのプロの団体があって、専門学校があったりする、そういう世界だったんですよ。 ―プリントといえば謄写版、という時代だと、これを専門職にされている方いるわけですよね。 水口:そうなんです、謄写版印刷を専門職にして、自分でこういう個人誌を出したり、先生の先生をやったりする人と、街で印刷をやるガリ版屋さんを分けて考えていた時代があるんですね。版画をやる人と印刷をやる人と区別してて、その頃の人は孔版という言葉を大事にしていたりとか。今の時代となると一緒になってきて、ガリ版という言葉には愛着があるし、孔版という言葉でもわかるし、謄写版でもいいし、という感じで、その辺が人によって使い方が違います。明確に分けている時代と、全部混ざり合っている時代があります。 ―なるほど。資料などを読むときに気をつけないと、時代や人によって区分や、言葉の扱いが違うんですね。 そういう意味でも、とても草の根的な技術です。いろんな人たちが自分たちで育ててきたテクニックで、面白いですね。 水口:今ガリ版を知っている人たちは、例えば学生運動や学校のプリントのような、ビラを作った方が多いです。 もっと歴史を広く見ていくと、版画があったり、職人や業者でプロ中のプロみたいなすごい人たちがいたりもします。そういう情報や資料を集めていたことでも、志村賞子さんはガリ版文化研究者の第一人者なんです。 ―その方に学生の時にコンタクトを取れていたんですから、すごいですね。 水口:それが例えば別のジャンルで、裾野が広くて人が多いようなジャンルだと難しかったと思います。ものすごくマイナーで、やっている人が少なかったので、技術がある人と学生の私が普通に出会える距離感でした。 ―業界の狭さゆえの出会いですか。 水口:狭さと、失われていくことによる「守っていこう」という共通の熱い使命感があるからですね。 土蔵のギャラリーで展示されていた本間吉郎さんが、さっき言った最初に作品を通じ出会った方だったんですけれど、後にその方の仕事とか功績を伝える場に自分がいるというのが、とても不思議でした。 ―四芸祭の時にフラッと入ったところがそれですから。 水口:だから何が繋がるか分からないですよ。その時は何気なく会って、面白いなと思ったことが、続けていくと思わぬところで繋がったりします。

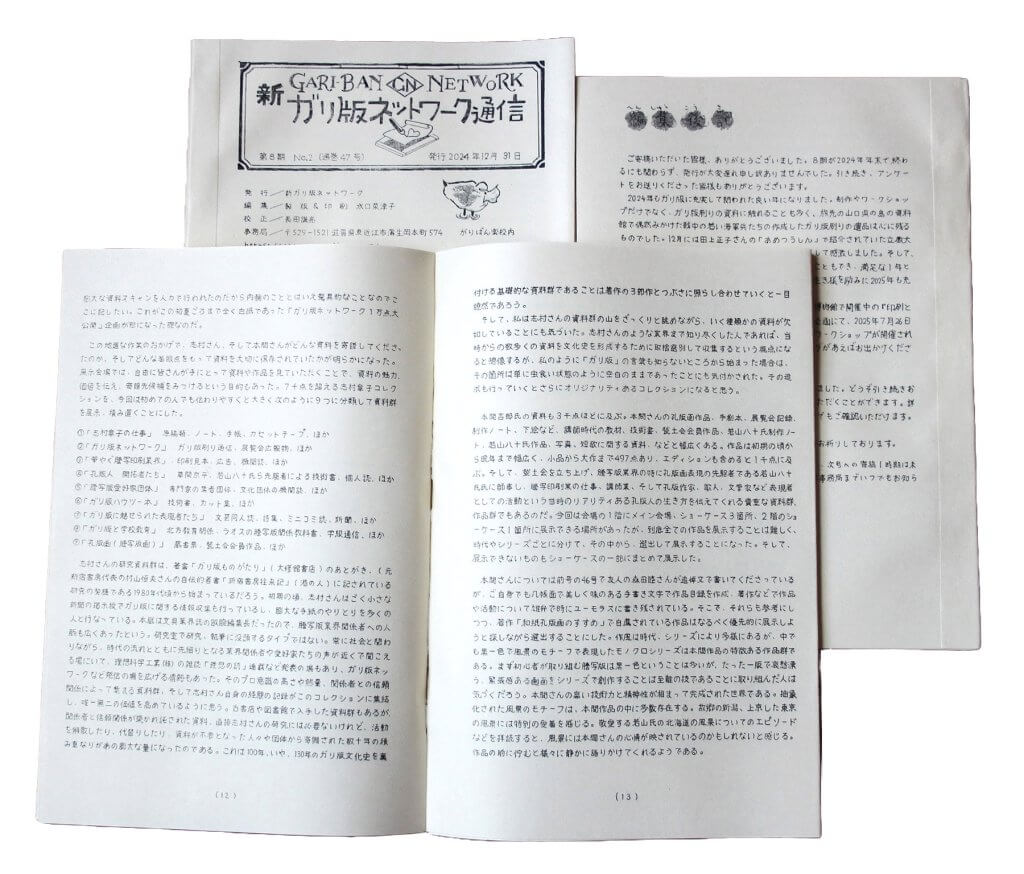

―ちなみに新ガリ版ネットワークはどういった方が入っているんでしょうか。 水口:ガリ版を伝承していくっていう活動に賛同してくれてる人たちや団体、あとは実際にガリ版でワークショップをしたりしてる人や、作家の人もいるし、いろいろです。 ―ではガリ版に関わっている人以外にも、関心がある人は入れるんですか? 水口:自由に誰でも入れます。会員に規定はないんですよ。だから私も最初、学生の頃に会報誌を送ってもらった時から、個人で入っていました。志村さんとかはSNSとかをする方ではないので、情報源はガリ版ネットワークの会報でした。 ―首都圏支部もあって、活動範囲が広いんですね。 水口:全国各地に会員がいます。 ―いろんなところで人数は少ないけれど、熱意をもってやっている方がたくさんいるんですね。 たっぷりお聞かせいただき、ありがとうございました。

〈水口菜津子さん個展〉 「ガリバントラベラー 水口菜津子展」 2025/4/11〜6/23 越前和紙の里 紙の文化博物館(福井県) https://www.echizenwashi.jp/event/2344/