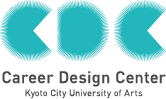

作品展開催期間中の2025年2月10日(月)、在学生を対象とする芸術活動支援企画「キュレーター招聘:プレゼンテーションレビュー」を実施しました。

本企画の講師として、福岡アジア美術館学芸員の佐々木玄太郎氏と、東京藝術大学大学院准教授/国際芸術センター青森館長の服部浩之氏をお招きし、事前にエントリーした在学生による作品展出展作品及びプレゼンテーションに対して講評をいただきました。同期間中、講師のお二人には、本企画参加者以外の作品展出展作品も鑑賞していただきました。

後日、講師のお二人に本企画と作品展のレポートを執筆いただきました。

本ページでは、佐々木玄太郎氏のレポートを掲載します。

今回のレビューでは、計12名の作家の展示を観て周り、それぞれのプレゼンテーションを聴かせていただいた。

学外から来たレビュアーの主要な役割のひとつは、各作家や作品について予備知識のない人間にとって、今回の出品作がどのように見えたのかを述べ、それによって学内の教員や学生たちとは別の視点からフィードバックを返すことにあるかと思う。ゆえにレビューの当日は、まずは今回の作品を観た際の直感的な(素朴な?)感想をそれぞれの作家に伝えるところから対話を始めることを意識した。

プレゼンテーションに参加した作家たちの作品については、学部生も含め全体として、一定以上のレベルに仕上げられていると感じた。そして、版画であれ写真であれ漆であれ陶器であれ、それぞれが扱っているメディアについて、その特性や歴史的な背景をよく意識したうえで自身の制作に取り組んでいる作家が多い、という印象も受けた。

高橋弦希の《ラウンドトリップ・ランドスケープ》は、模型と写真、映像を組み合わせた展示だが、そのメディアの用い方や視覚的演出のなかには、版画専攻で学んだことがよく生かされているように見えた。

橋本梨生の《たとえ交わらなくても、》は、「おぞましさ」への関心から漆というメディアを選択したという経緯がまずおもしろい。本作では、自身の表現すべきテーマに駆動される形で、映像やインスタレーションなどの表現手段にも果敢に取り組んでおり、これからの展開が非常に楽しみに感じた。

山﨑愛彦や中村夏野は絵画というメディア(およびそこから展開されるインスタレーション)を用いて、デジタルデバイスやネットワークが構成する現代の情報環境について思考している。前者は極めて理知的な方法論、後者は見るものの身体感覚をゆさぶるスケール感がそれぞれ軸となっており、アプローチの形は対照的ながら、いずれも記憶に残る展示だった。

また、同じくデジタル技術に言及する作品のなかでも、陶器を用いた足立侑弥の《グラフィック》は、メディアと主題の組み合わせの珍しさもあり新鮮な感覚を覚え、より多くの作品を観てみたいと思わされた。 総じていずれの作家も、素材や技法を適切にコントロールするだけの技術をそなえており、かつそれが各メディア内でのニッチな技巧磨きに終わることなく、より広範な表現や認識の問題に接続する形で作品として展開されていたように思う。すべての作家・作品に言及することはかなわないものの、それは全体として非常に好感を持った点である。

今回観た一連の展示に対する印象をもうひとつ挙げるとすれば、政治的・社会的な問題へ言及する作品は多くないということだろうか。ただし、前年度までの作品展のレビューを見るに、これは本年度が特にそうというよりも、学風としての大きな傾向なのかもしれない。

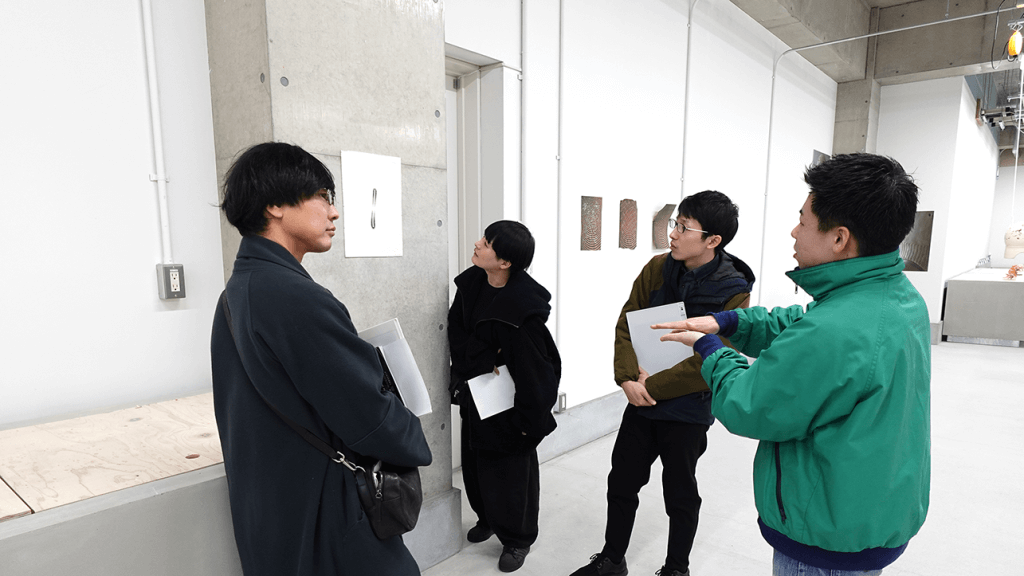

そのような中にあって、ひとつのコミュニティ内における人間関係の不具合を扱った岡留優の《サードパーティー》には、特に目を引かれるものがあった。

本作は、休憩室のしつらえを用いたパフォーマンス作品である。会場にはハラスメント加害・被害の関係が交錯する人物たちの粘土像が並び、それらの造形は複数のパフォーマーたちの手によって時間とともに変化し続ける。その経過も非常に興味深かったが、とりわけ印象に残ったのは、造形作業の合間に設定された「休憩時間」だった。「休憩時間」の間、パフォーマンス空間はイスが並ぶ休憩室に戻り、それまで公開されていた人物同士の関係(=不具合)の設定が一時的に不可視化される。この各種の問題が表面的に見えなくなることで訪れる「ユートピアのような時空間」には、とりわけリアリティーを感じさせられた。

なお念のため言い添えておけば、社会的な問題を扱う作品がそうでない作品よりもエラいわけではないし、また作中で何らかの問題に直接的に言及するばかりが、作家と社会との関わり方ではもちろんない。

しかし最後にひとつ強調しておくと、いかなるスタイルで制作に取り組むにせよ、「自身の仕事は社会全体の中でどのような役割をもちうるのか」という問いには、つくり手として一度はきちんと向き合っておいた方がよい。それは作品を制作し他者に提示するときの、非常に基本的な構えに関わる問題だからである。今回の作品展のような場は、学外から訪れる不特定多数の人々の目に自作を触れさせることによって、自らの活動を見直す機会でもある。自身の関心や問題意識を追求しつつも、「私の作品は、私を知らない人や美術にふだん関わらない人にとっても意味を持ちうるものか?」を問い、作品の中心にどのようなモチーフを据えるのであれ、「それを“美術で”表現する意味は何か?」を問い続けること。そのような自問自答を通過するなかで、みなさんの作品はより強度を持ったものとなっていくはずだ。

佐々木玄太郎 (ささき げんたろう) 福岡アジア美術館 学芸員

1988年、福岡生まれ。京都大学大学院文学研究科修士課程修了、専門は中国の現代美術。 2013年から2024年まで熊本市現代美術館で学芸員を務め、「魔都の鼓動 上海現代アートシーンのダイナミズム」(2018)、「浦川大志&名もなき実昌 二人展『終わるまで終わらないよ』」(2019)、「段々降りてゆく 九州の地に根を張る7組の表現者」(2021)などを企画。2024年4月より福岡アジア美術館学芸員。同館での担当企画に「日韓国交正常化60周年記念 韓国美術のリアリティ」(2025)など。

【企画概要】 「キュレーター招聘:プレゼンテーションレビュー」 日程|2025年2月10日(月) 場所|京都市立芸術大学 学内展示会場 講師| 佐々木玄太郎(福岡アジア美術館学芸員) 服部浩之(東京藝術大学大学院准教授/国際芸術センター青森館長) 参加者数|12名