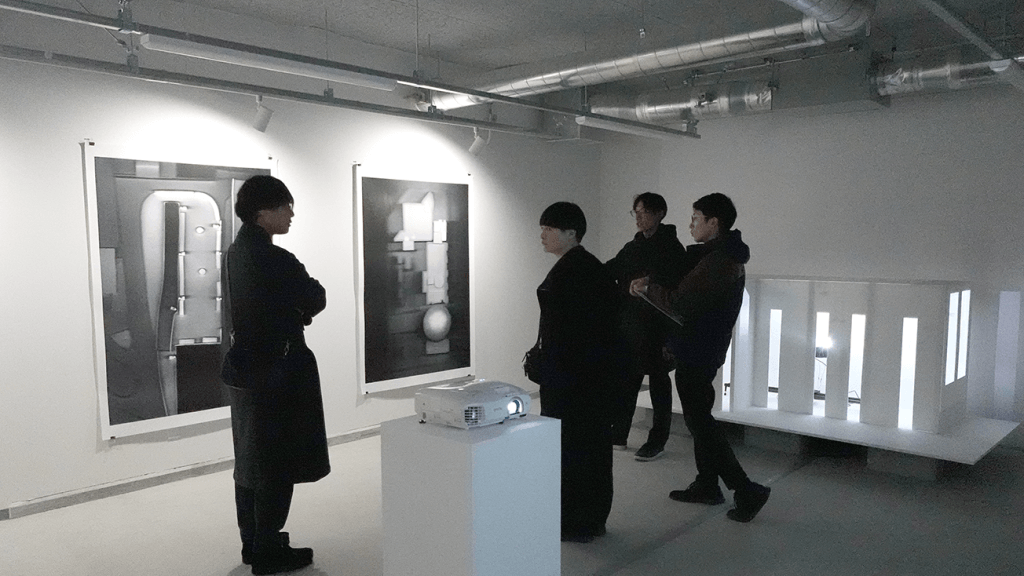

作品展開催期間中の2025年2月10日(月)、在学生を対象とする芸術活動支援企画「キュレーター招聘:プレゼンテーションレビュー」を実施しました。

本企画の講師として、福岡アジア美術館学芸員の佐々木玄太郎氏と、東京藝術大学大学院准教授/国際芸術センター青森館長の服部浩之氏をお招きし、事前にエントリーした在学生による作品展出展作品及びプレゼンテーションに対して講評をいただきました。同期間中、講師のお二人には、本企画参加者以外の作品展出展作品も鑑賞していただきました。

後日、講師のお二人に本企画と作品展のレポートを執筆いただきました。

本ページでは、服部浩之氏のレポートを掲載します。

京都市立芸術大学が移転して二度目となる作品展。昨年も拝見したが、今年はこのキャンパスに教職員や学生の生活や表現活動が馴染んできたようで、よりリラックスし混乱の少ない運営が為されていたようだ。

大きな傾向として多くの作家が自らのもつ技術や探求する媒体に誠実で、その技術を軸としながらも「いま、ここ」という現在性をもった主題に応じようと試みていることが印象的だった。

12名の作品を簡単ながら順に振り返ってみたい。

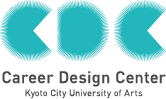

三宅愛さんは自ら詠んだ三遍の詩を空間へと展開した。10枚程度の紙が一束で天井から吊られており、冒頭部分だけが記された用紙からはじまり詩が少しずつ長くなり、ことばが生まれる過程が展開される。詩の束には青紫色の強い照明が当てられている。細部まで丁寧に構成されているが、ことばが簡単には身体に入ってこない。鑑賞者にことばを身体的に知覚経験させるのは容易ではなく、歴史上多くのアーティストたちがさまざまに試行錯誤してきた。そんな困難に挑戦する精神はとても素敵だし、ぜひ今後もこの探究を続けてもらいたい。

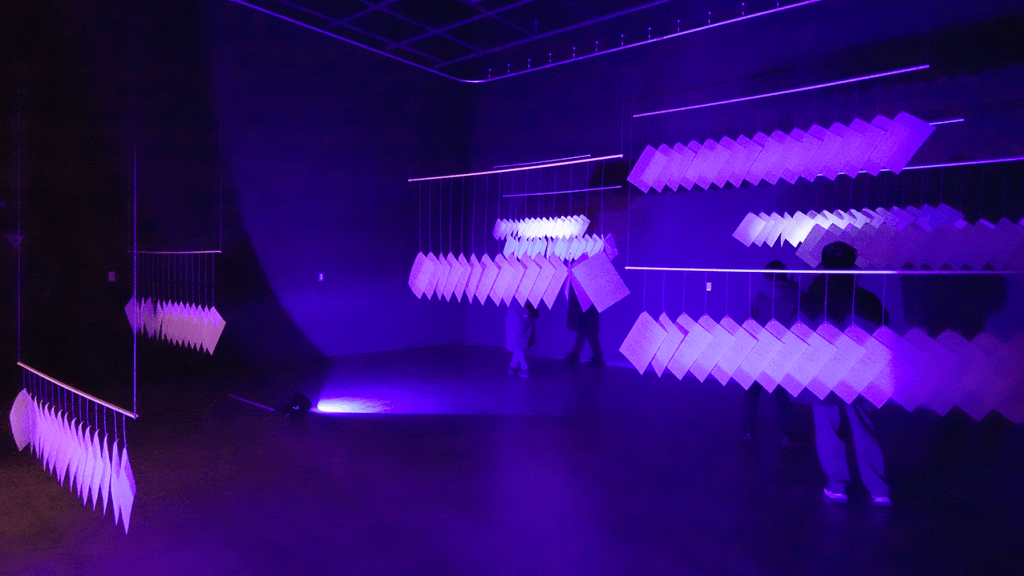

高橋弦希さんは建築を学んだのちに版画を探究するというユニークな背景を反映する作品を展開した。部屋に入るとスクリーンには回廊空間をゆっくりと移動する主観映像が投影されている。これは実際の建築空間ではない感じがするが、CGなのか模型なのか判然としない。脇をみると制作室へ至る廊下を1/10で再現した模型が置かれ、その中をカメラが移動し、その映像がスクリーンに映し出されていることが判明する。実空間を模型へ写し、さらにそれを映像で映すという取り組みだ。映像と模型が同時に見えてしまうのだが、映像のみが見えたのちに模型に出会うという展開もあり得たのではないだろうか。もう一つの作品は、ある具体的な場所の模型を作成し、それを真上からスキャナーで読み込んだ写真作品で、建築や都市空間に版表現によってアプローチする試みが興味深かった。

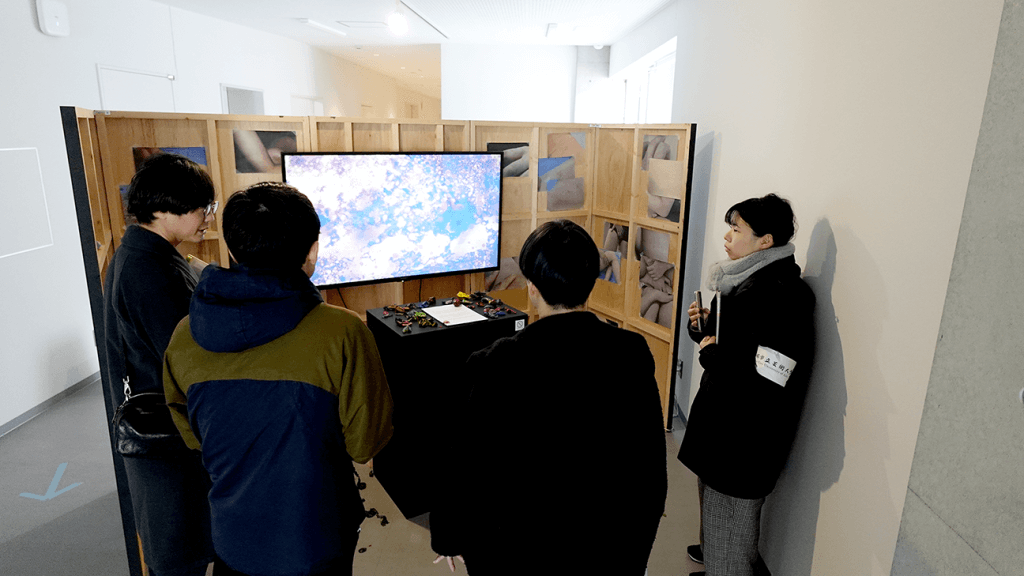

田中茜乃介さんも同じく版画を専攻するが、彼は写真の原理や構造を探究する作品を展開した。作家の自宅の机を起点に、それを実寸で再現した机を中央に配置し、机上には空を捉えた銀塩写真とその一部のみを拡大したインクジェットプリント写真が重ねられる。机の前の合板で覆われた空間には小さな穴が空いており、のぞくとその先には机のある彼の自室の風景が映し出されている。モチーフやイメージをつないでいくことで、別世界へと鑑賞者の意識を飛ばす。若干要素が多く、連続性を理解することが容易ではない部分もあったが、難しい空間をうまく作品空間へと変容させる手腕は見事だった。

陶磁器専攻の展示室に入ると、奥の壁面にドローイングが数点掛けかれていることに気づく。この専攻で紙の作品は珍しいと思い近寄ってみると、これが陶の平面作品であることに気づき、驚かされる。非常に薄くやわらかな紙のように見えていたものが実は硬い陶器であり、そこに版画技法と釉薬を重ねることで陶のドローイング作品を実現する。工芸的技術や技法をベースにしつつも、ストリート的な軽やかな感覚を併せ持つ足立侑弥さんの表現は稀有なもので、今後のさらなる展開が非常に楽しみだ。

橋本梨生さんが生み出す様々な色がはじけ重なるアクションペインティングを想起させる平面作品は、鏡面のように滑らかで周囲の様子を映し込み一見写真のようにも見えるが、実際には漆芸作品である。いわゆる美しさより、むしろおどろおどろしさや異様さを放つ。裏側にまわると、ドローイングや映像が配置されており、作家が漆を入れた風船を爆発させて描いたことが判明する。漆と人体の簡単には馴染まない関係を自らの身体経験を通じてあらわした作品には、まさに傷や痛みがそのまま定着されている。漆芸の特性と自らの切実な問いを重ね合わせた表現には説得力があり、強く響いた。見せ方を工夫すると完成度は飛躍的に高くなるだろう。

立花光さんは如才なく完成された作品を提示した。展示台に一見無造作におかれた段ボールにあけられた穴をのぞくと、その奥にはなんでもない場所を精巧に再現した模型空間が広がっている。大学の資料室など作者と直接関わりのある場所が再現され、照明をあてられ浮かび上がる。よく見ると展示台はそれぞれ異なる大きさの段ボール箱に合わせて制作されており、独特な比率の段ボール箱も自作であることがわかる。細部まで丁寧に作り込まれた作品は見事というほかない。しかしどこかに抜けや矛盾みたいなものを期待してしまうのだが、それは欲張りすぎだろうか。

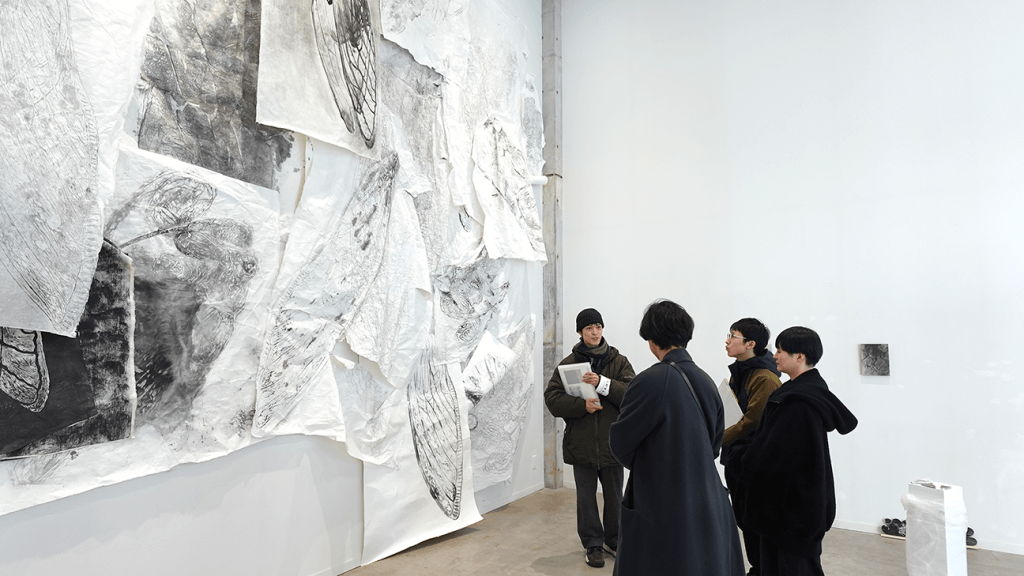

木版画を探究する川畑智雅さんは、蝉を大きなサイズで彫り、それを刷っては彫り進め、また刷るという試行錯誤の過程をそのまま展示して見せた。多数の習作版画をおり重ねたすぐ脇には、木版とは思えない非常に繊細な線が美しい一枚の版画が貼られている。作品として自律可能なこの一点のみを壁面に展示し、試行錯誤の過程の習作は床に少しラフに重ねて無造作において見せるなど、二つの扱いを変えてみるとより両者が浮き立ったのではないだろうか。

博士課程に在籍する山﨑愛彦さんは、自身の携帯が破損し過去の写真を失ったことでパーソナルな記録の儚さを実感し、長い時間残る絵画というメディアに改めて関心を深めたという。自ら描いた絵画を別の絵画に登場させたり、版画やUV印刷、あるいはコンピュータの画像処理など幅広い技術を用いて、絵画の保存と変容という相矛盾しそうな両軸を探求する態度が興味深かった。

中村夏野さんは、植物を想起させる有機的で柔らかな曲線をもつ絵画やインスタレーションを実践した。中村さんは、まずタブレットでドローイングを描いてから油絵やインスタレーションへと展開する。どこに焦点が合っているのかわからないちょっとピンボケしたような独特な質感が魅力的だ。ターポリンに印刷した巨大なインスタレーションは、四角いキャンバスに縛られることなく、より自由にのびのびと空間に侵食しており、作家の描画の有機性や柔らかさがよりよくあらわれているように感じられた。

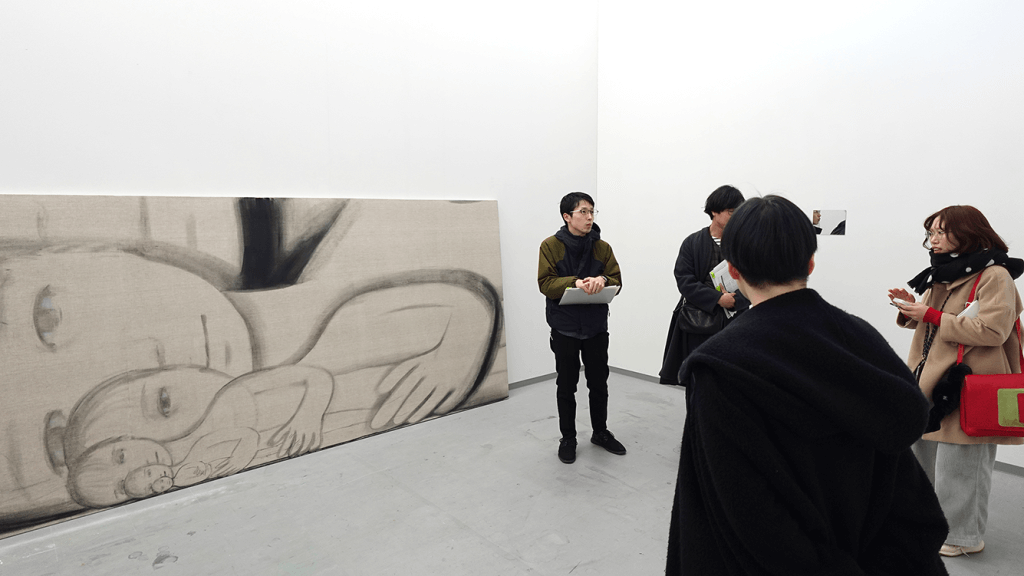

橘葉月さんは鏡に映り込む作家自身をモチーフとするとともに一つの単位(モジュール)として、絵画空間を生み出した。一見すると自由にデフォルメされた自画像に見えるのだが、緻密な計算によって像が拡張して展開される絵画構造があり、それは非常に新鮮な体験であった。絵画なのにどこか建築的な態度も見受けられ、連関性と具象性をもった複数の絵画を展開することで空間の知覚を変容させるユニークで完成度の高い試みが実現されていた。

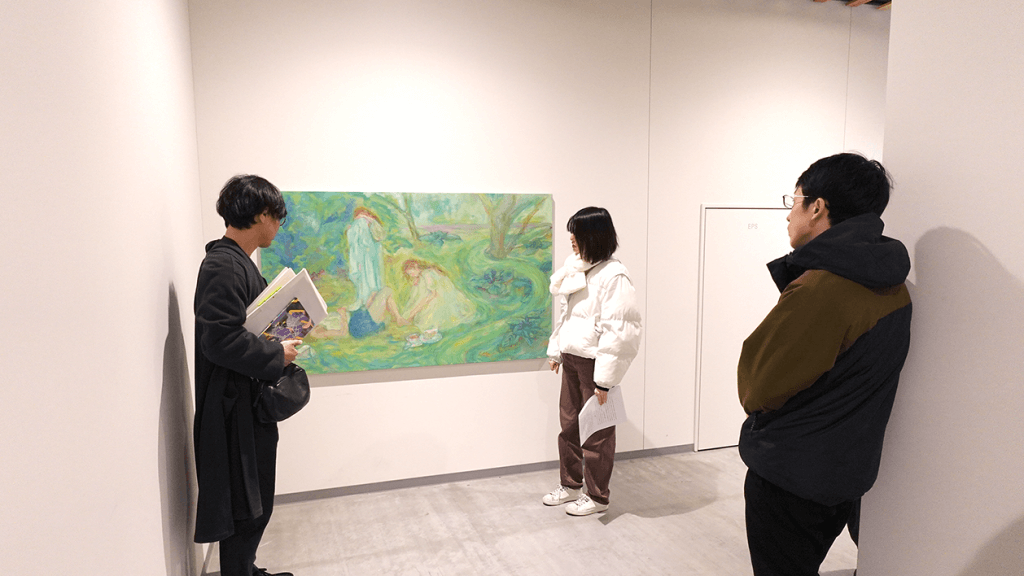

同じように人物を描いた絵画を上田なごみさんは、橘さんとは全く異なり西洋の創世神話に依拠した絵画による物語空間を展開した。通路の突き当たりなど何箇所かに絵画は展開され、観客は歩いていくなかで彼女の物語世界に徐々に導かれていく。りんごを食べてしまったアダムとイブという異性間の関係を、女性同士の関係へと変容させ、社会の性に関する諸問題にやわらかではあるが鋭い批評的まなざしを投げかけている。試みは非常に魅力的であるが、西洋の創世神話に軸を置く必要があったのか、油絵という西洋由来の技法を用いるからこそ、そこに複数性や異なる視点を持ち込むには日本に残された物語から展開できる可能性もあったのではないかということなど、色々考えさせられる作品であった。

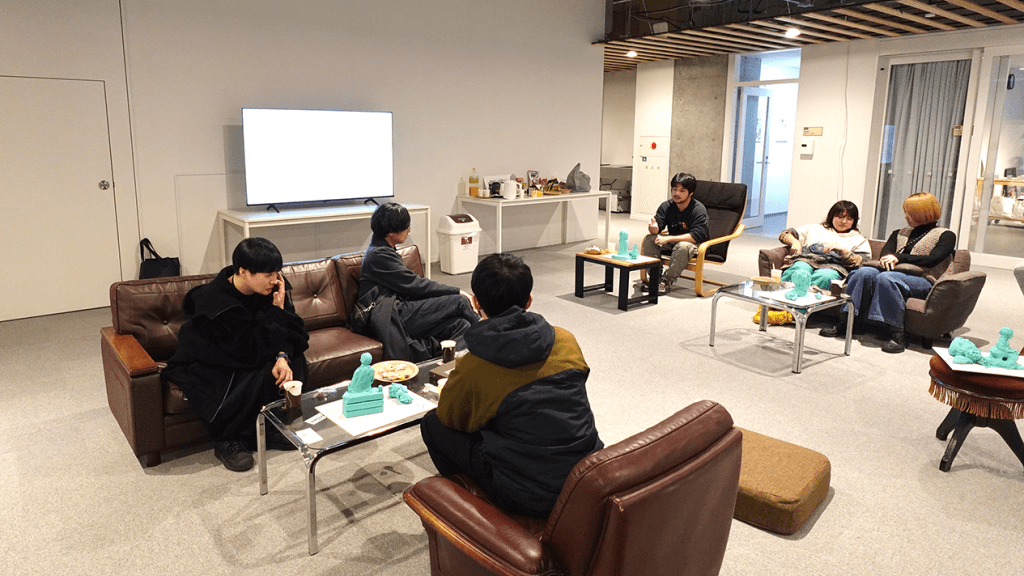

岡留優さんは構想設計専攻の談話空間を会場にパフォーマンス・インスタレーションを展開した。学内で起こるハラスメントに関する話題をもとに、パフォーマーが彫刻を粘土で捏ねる。その近くで観客はお茶をのみながら、作家や他の観客たちとおしゃべりをする。リラックスできる雰囲気をつくりつつも、そこで提起されていることは深刻で切実な問題だ。おしゃべりのなかでこうやって一緒に考える場を提示することは、現状の改善にもつながるかもしれない。強烈な批判ではなく、自らも中に入り、おしゃべりのなかでゆるりと考える。当たり前のことの重要性をさらりと提示していた。

改めて振り返ると、作家たちの表現手法は見事にバラバラで、とても多様である。それぞれが籍をおく専攻で磨いた技術や思考に依拠しつつも、それに縛られることなく、各自の主題や課題、あるいは問いや違和感を作品の制作や表現を介して探求する。また、このようなバラバラな試みを許容する京都市立芸術大学の自由さはかけがえのない態度だと実感した。

一方で、学校内の状況や個人的で少し狭い世界の出来事など若干内側に関心が向いていることに、少々こじんまりした感じを覚えたのも事実である。学校の外側にある広い世界にもっと目を向けてほしい。そして、それによってここで得た技術をもとに、さらに独自の表現を磨き、より広い世界へと活躍の場を開いていかれることを期待している。

服部浩之(はっとり ひろゆき) キュレーター|東京藝術大学大学院准教授、国際芸術センター青森 館長

早稲田大学大学院修了(建築学)。国際芸術センター青森などで約10年間アーティスト・イン・レジデンスに従事。フリーランスを経て、秋田公立美術大学などで芸術教育に携わる。半公共・コモンズ・横断性をキーワードに協働を軸にしたプロジェクトを展開。近年の活動に第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」(2019年)、「200年をたがやす」(2021年、秋田市文化創造館)、アートサイト名古屋城「あるくみるきくをあじわう」(2024年)など。

【企画概要】 「キュレーター招聘:プレゼンテーションレビュー」 日程|2025年2月10日(月) 場所|京都市立芸術大学 学内展示会場 講師| 佐々木玄太郎(福岡アジア美術館学芸員) 服部浩之(東京藝術大学大学院准教授/国際芸術センター青森館長) 参加者数|12名