芸術・資源・研究の辺境〜未完の記譜・感覚のアーキペラゴの周辺から 髙橋悟(美術家・京都市立芸術大学名誉教授)

開催日:2025年7月11日(金)17:30〜20:00Archive Reading Room」 /カフェ・コモンズ(C棟3F)PDF )

このたび芸術資源研究センターでは、新たに開設された「Archive Reading Room」において、過去の研究活動を振り返り、その記録や資料がどのような芸術資源として存在しうるのか、そして今後どのように保存・活用していくべきかを共に考えるシリーズ企画「アーカイ”バル”ナイト」をスタートいたします。記憶をたどり、記録を未来へとつなぐ試みです。 第2回目は、2014年から2019年にかけて施されたプロジェクト「未完の記譜法」および「感覚のアーキペラゴ」を取り上げ、当時中心となって取り組まれた髙橋悟先生をお迎えします。先生の研究活動を辿りながら、資料の保存・活用の可能性についてご一緒に考えるひとときとしたいと思います。

終了後には、軽食を囲んだ和やかなバルタイム (会費1,000円)も予定しています。食べ物、飲み物の持ち寄りも大歓迎です。開催は金曜日です。どうぞお気軽にご参加ください。

ゲストからのコメント

自分自身の行儀のよさの限界に突き当たった時、いわば思想の渦巻きができる。そして無限の後退がはじまる。言いたいことを言えばいいが、先には進めない。

―ヴィントゲンシュタイン「反哲学的断章」より

今回はArt(ヒトリヨガリナナゾ)とarts(生きるための様々な技術)に関わる制作研究ついて、「記譜」を手がかりに再考する時間になればと思っています。そのため過去の研究から「未完の記譜」、「感覚のアーキペラゴ」というベクトルの異なる2つのプロジェクトやその背景を紹介する予定です。この異なる2つのベクトルが交差するヒントを頂けるアーカイ”バル”ナイトとなればと思います。

「未完の記譜」 一般に、記譜法とは、楽譜、舞踊譜、図面など、行為の記録と再生の指示を行うものとされる。しかし、 厳密なスコアを有したものでなく、広く、運動を起こす流動的な装置として、記譜を捉え直すならば、道具、公園、遊具、建築物、庭、そして芸術作品それ自身も、創造的な行為を誘発する「未完の記譜」と考えうる。これは、ひろく日常的な反応・動作を喚起する装置という意味ではなく、現実的な行為、運動図式がいったん宙づりにされる状況、見馴れた物・事が多様なフルマイの可能性へと開かれる事態をさす。小説や音楽の楽譜に代表されるように、記譜を書く主体と、それを読み・再生する主体は、2 つの異なった位相、時間軸に属する。2 つの異なった経験を同時に引き受けるとどうなるか。そもそも可能なことであるのか。創造的経験における、過剰な感覚・記憶・解釈の中では、ヒトの知覚・感情と行動の回路が解離し、行動を支える地平と身体感覚が分離する中で、あたかも「他者のごとく」自身の行動が引き起こされる。「未完の記譜」への考察は、従来の個人・表現・受容者を最小単位の前提とした芸術論、ならびに、美術・音楽・文学・建築などジャンル論とは異なったモデルによる制作・研究へと我々を導く。

「感覚のアーキペラゴ:脱(健常)の芸術とその記録法」 障害という言葉を割り当てられた創造行為について、従来の健常者を中心に構築されてきた知覚・表現論理や個人・表現・受容者を前提とした芸術論とは異なる視点からのアプローチを目指した。その為、作品という完結したモノの分析からではなく、モノ、集団、環境など活動の現場での相互行為や創作のプロセスに着目した。そうして知覚・情動など当事者の内的環境に於ける出来事が、道具や他者、空間など外的環境を含む「分散した感覚のネットワーク」から生まれる時間に立ち会うことになった。

プロフィール

髙橋悟 (美術家・京都市立芸術大学名誉教授) Arts(生存の技法)とArt(不可解な謎)が交差する制作・研究・企画に携わる。主な展覧会に「Trouble in Paradise:生存のエシックス」(京都国立近代美術館)、「京都国際現代芸術祭:Parasophia」(京都市美術館)、「横浜トリエンナーレ〜華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」(横浜美術館)、「NOWHERE:VALE OF PARADISE」(Centro Cultural Matucana ・サンチアゴ、チリ)ほか。プログラム企画としては「状況のアーキテクチャー」(2016-2018)、「霧の街のアーカイブ」(2019)、「霧の街のクロノトープ」(2020)、「霧の街のポリフォニー」(2021)、「共生と分有のトポス」(2022-2023)など。

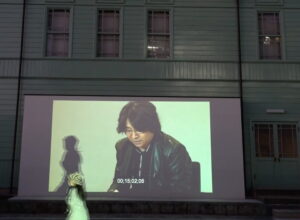

( 背景:柳原銀行記念館)

Turn Court / Turn Coat (横浜トリエンナーレ2015 横浜美術館)Temporary Foundation として参加 2015 年

2013 年

2025/06/23

今年2025年は、京都市立芸術大学でバシェの音響彫刻が修復されて10周年、そしてバシェ協会が設立されてから10周年の年でもあります。10周年の記念に6月9日~25日まで京都市立芸術大学で《Baschet Week》が開催されます。

巨匠テリー・ライリーがバシェ音響彫刻で新作を発表するという「Terry Riley × Baschet ~ テリー・ライリーとバシェ音響彫刻(世界初演)」(5/10~チケット発売)をはじめとして、2015年修復で貢献したマルティ・ルイツも講師としてバルセロナから来日します。様々なコンサート、ワークショップ、レクチャー、トーク、パレット・ソノールの展示会、上映会、そして参加者がバシェの音響彫刻(桂フォーン、渡辺フォーン)に触れることができる体験ツアーなど盛りだくさんのプログラムが用意されています。(無料・予約不要)

会 期 | 2025年6月9日(月)~6月25日(水)会 場 | 京都市立芸術大学キャンパス内

プログラム全体の詳細はこちら のページをご覧ください。

【 Archive Exhibition 】記録公開 2015 年以降、京都市立芸術大学が行ってきたバシェ音響彫刻を用いた活動を紹介します。会 場 | 芸術資源研究センター アーカイブ・リーディング・ルーム / 無料

2025/06/10

伝統音楽・芸能の記斷研究

藤田隆則(日本伝統音楽研究センター)

開催日:2025年6月27日(金)17:30〜20:00チラシ(PDF)

このたび芸術資源研究センターでは、新たに開設された「Archive Reading Room」において、過去の研究活動を振り返り、その記録や資料がどのような芸術資源として存在しうるのか、そして今後どのように保存・活用していくべきかを共に考えるシリーズ企画「アーカイ“バル”ナイト」をスタートいたします。記憶をたどり、記録を未来へとつなぐ試みです。

終了後には、軽食を囲んだ和やかなバルタイム (会費1,000円)も予定しています。食べ物、飲み物の持ち寄りも大歓迎です。開催は金曜日です。どうぞお気軽にご参加ください。

会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は3月24日までに問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 arc@kcua.ac.jp

2025/06/10

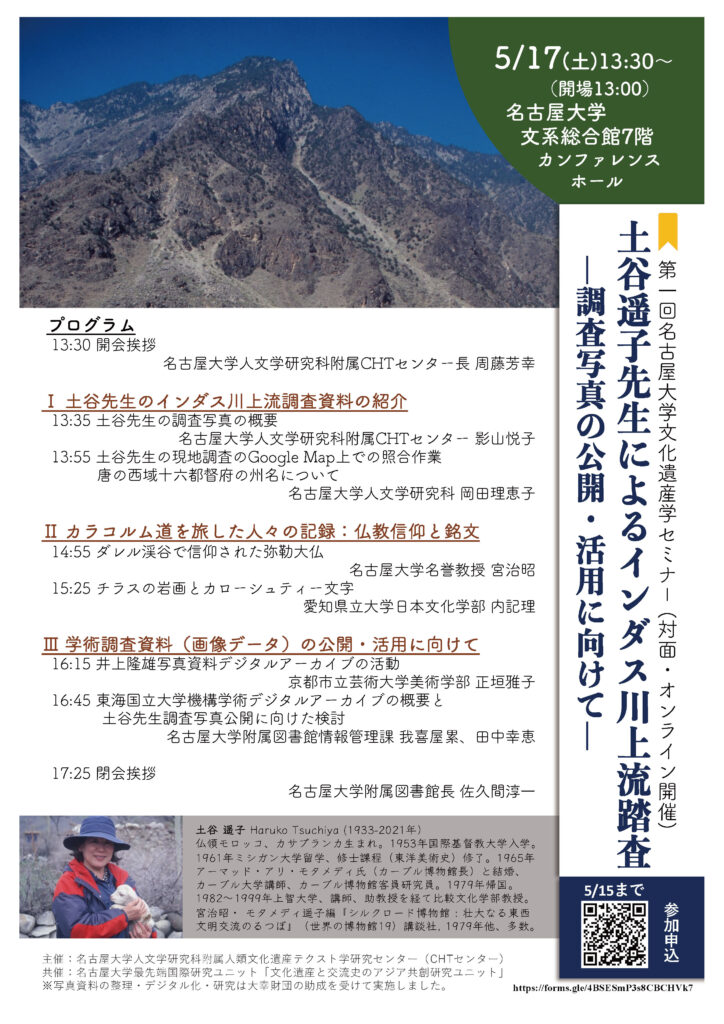

プロジェクト「井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究」 のプロジェクトリーダー正垣雅子(美術学部准教授)が第一回名古屋大学文化遺産セミナー「土谷遥子先生によるインダス川上流踏査ー調査写真の公開・活用に向けてー」にて、、学術調査資料(画像データ)の公開・活用の事例例として、井上隆雄「ラダック・ビルマ仏教壁画」写真コレクションについて、報告します。

土谷遥子先生によるインダス川上流踏査ー調査写真の公開・活用に向けてー 参加申込フォーム (5月15日まで)名古屋大学人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター(CHTセンター)

チラシ (PDF)

2025/05/12

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは、非常勤研究員を公募します。

公募の詳細については、「芸術資源研究センター非常勤研究員(非常勤講師)の公募について」を御覧ください。

採用予定日:令和7年10月1日(水)

書類提出期間:令和7年7月31日(木)※厳守・必着

芸術資源研究センター非常勤研究員(非常勤講師)の公募について

履歴に関する確認書

法人・大学諸規定

2025/05/02

発想の現場としてのドローイング・アーカイブ2022-2024」

会 期:2025年3月28日(金)〜30日(日)13:00-18:00

展覧会について

[event]

主催:「発想の現場としてのドローイング・アーカイブ」プロジェクト

連絡先→ drawingarchive2022@gmail.com

2025/03/28

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは、非常勤嘱託員を公募します。終了いたしました。

公募の詳細については、「芸術資源研究センター非常勤公募のお知らせ」を御覧ください。

採用予定日:令和7年5月1日(予定)

書類提出期間:令和7年4月11日※厳守・必着

芸術資源研究センター非常勤研究員の公募について

法人・大学諸規定

2025/03/28

写真家井上隆雄の視座を継ぐ––仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践––

PDF版を公開いたしました。

PDF版

2024年4月1日発行

ISBN978-4-910433-44-8 C3027

井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究

2025/03/17

京都市立芸術大学芸術資源研究センター 開設10周年記念「ふたたび、芸資研の軌跡を振り返る」

開催日:2025年 3月28日(金)14:00〜16:30チラシ(PDF)

ゲスト:林田新(京都芸術大学アートプロデュース学科准教授、京都市立芸術大学芸術資源研究センター客員研究員)

芸術資源研究センター(略称・芸資研)は、芸術資源の保存・活用を通じて、新たな芸術創造を生み出す「創造のためのアーカイブ」の調査・研究機関として、2014年に開設されました。芸資研のこれまでの10年をふりかえり、ミッションや今後のありかたを考える連続企画《芸術とアーカイブ》♯3として、開設当初の研究員のひとり・林田新氏をお招きし、2部構成で研究会を開催します。

第1部(14:00〜15:00)

第2部(15:10〜16:30)

会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は3月24日までに問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 arc@kcua.ac.jp

2025/03/17

現学長と次期学長による対談

京芸は今年で創立145年を迎える日本最古の芸術大学です。その長い歴史の中で、2019年より初の女性学長として赤松玉女先生が就任され、6年間にわたり大学の発展に大きく貢献されました。2023年度のキャンパス移転を契機に、地域の歴史や文化、企業、機関とゆるやかに連携し、京芸を「創造の現場」としてさらなる飛躍へ導いてくださいました。

日 時:2025年2月9日(日)14:00-16:00

※本企画の対談記録は本年度発刊予定の芸術資源研究センター発行誌「compost」次号に掲載予定です。

2025/02/07