京都市立芸術大学芸術資源研究センター企画展

「アート/アーカイヴ/ヒストリー」

柳原銀行記念資料館にて開催中の展覧会「Sujin Memory Bank Project #01 デラシネ――根無しの記憶たち」に併せて,シンポジウム「アート/アーカイヴ/ヒストリー」を開催いたします。近年,歴史学的な観点からのアーカイヴへの関心に加え,現代美術の領域でもアーカイヴを参照した作品が増えています。今回のシンポジウムでは両者を架橋することを試みます。長年,日本各地の地域映像アーカイヴに携わってこられた水島久光氏,美術館にて阪神淡路大震災に関する展覧会を企画してこられた江上ゆか氏をお招きし,従来のアプローチとは異なったやり方で歴史を紡ぎ,過去に触れることについて考えていきたいと思います。

日時:平成29年1月22日(日曜日)14:00~16:00

会場:柳原銀行記念資料館(〒600-8206 京都市下京区下之町6-3)

参加無料(事前申込み不要)

登壇者:水島久光(東海大学教授) 企画:林田新,髙橋耕平

主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター,柳原銀行記念資料館

助成:平成28年度京都市立芸術大学特別研究助成

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 tel:075-334-2006 mail:arc@kcua.ac.jp

チラシ

Sujin Memory Bank Project #01 「デラシネ――根無しの記憶たち」

2017/01/16

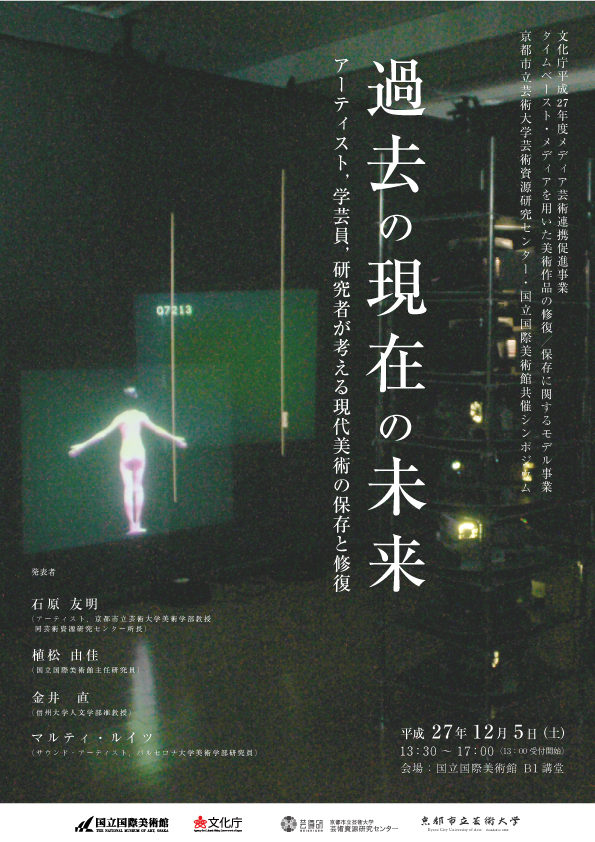

文化庁平成27年度メディア芸術連携促進事業 タイムベースト・メディアを用いた美術作品の修復/保存に関するモデル事業 京都市立芸術大学芸術資源研究センター・国立国際美術館共催シンポジウム

「過去の現在の未来 アーティスト,学芸員,研究者が考える現代美術の保存と修復」

京都市立芸術大学芸術資源研究センター(以下「センター」)は,学内外の芸術作品や各種資料等「芸術資源」のアーカイブ化を通して,将来の新たな芸術創造につなげることを目的に,昨年4 月に発足しました。

日時:平成27年12月5日(土曜日)13:30~17:00(13:00 受付開始)

会場:国立国際美術館 B1 講堂 (大阪府大阪市北区中之島4-2-55)

参加無料(事前申込み不要)

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 tel:075-334-2231 mail:arc@kcua.ac.jp

チラシ

次 第

司会 加治屋 健司 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター准教授)

■発表者略歴

石原 友明(いしはら ともあき)

植松 由佳(うえまつ ゆか)

金井 直(かない ただし)

マルティ・ルイツ(Martí Ruiz)

2015/11/18

シンポジウム開催のお知らせ

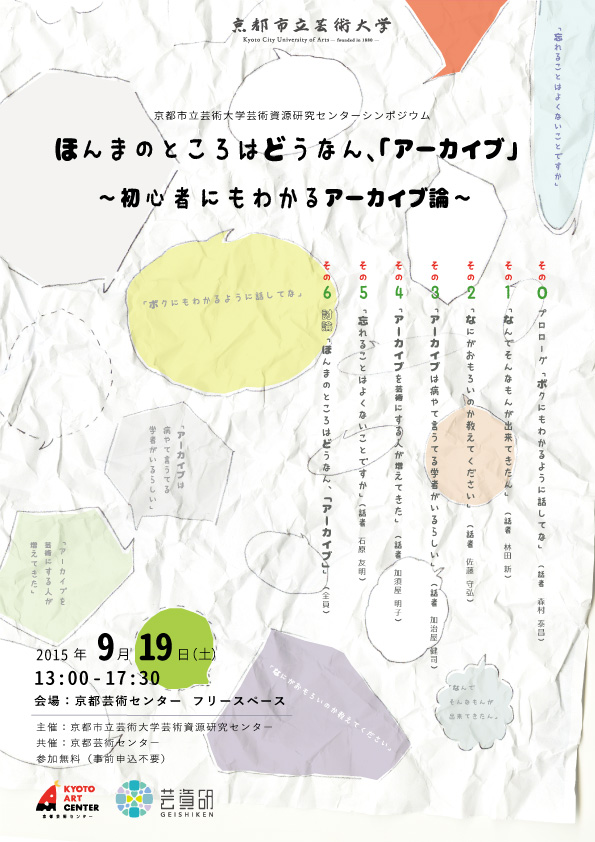

ほんまのところはどうな ん、「 アーカイブ」~初心者にもわかるアーカイブ論 ~

<概要>

日時:平成27年9月19日(土) 午後1時~5時半

会場:京都芸術センター講堂 ※会場がフリースペースから変更になりました

主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

共催:京都芸術センター

参加無料(事前申込み不要)

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 TEL:075-334-2231 MAIL:arc@kcua.ac.jp

チラシ(PDF)

登壇者:石原 友明(本センター所長・本学美術学部油画専攻教授)

タイムスケジュール

2015/08/07

シンポジウムのお知らせ

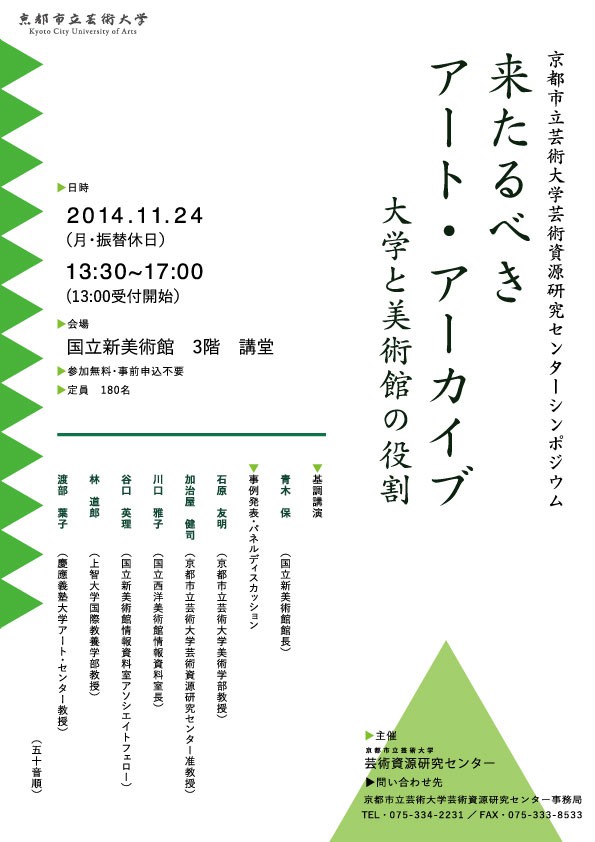

京都市立芸術大学芸術資源研究センターシンポジウム

「来たるべきアート・アーカイブ 大学と美術館の役割」

日時:平成26年11月24日(月曜日)午後1時半から午後5時

会場:国立新美術館 3階 講堂

参加無料(事前申込み不要)

定員180名

チラシPDF

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは,国立新美術館の協力のもと,アート・アーカイブをテーマにしたシンポジウムを下記のとおり開催します。

次第

【基調講演】 13:35〜13:50

【事例発表】 13:50〜14:50

【休憩】 14:50〜15:10

【パネルディスカッション】 15:10〜16:40

【質疑応答】 16:40〜16:55

【閉会挨拶】 16:55〜17:00

2014/11/06