アーカイブからアナーカイブへ

ー オーラルヒストリーと記譜研究を振り返る

ゲスト:柿沼敏江(音楽学者、京都市立芸術大学名誉教授)

開催日:2025年11月21日(金)17:30〜20:00

会 場:芸術資源研究センター・アーカイブ・リーディング・ルーム/カフェ・コモンズ(ともにC棟3F)

主 催:芸術資源研究センター

チラシ(pdf)

このたび芸術資源研究センターでは、新たに開設された「Archive Reading Room」において、過去の研究活動を振り返り、その記録や資料がどのような芸術資源として存在しうるのか、そして今後どのように保存・活用していくべきかを共に考えるシリーズ企画「アーカイ”バル”ナイト」をスタートいたしました。記憶をたどり、記録を未来へとつなぐ試みです。

第3回目は、2014年から2018年にかけて施されたプロジェクト「フルクサスのオーラルヒストリー」、「西洋音楽の記譜法」および「音と身体の記譜研究」を取り上げ、当時中心となって取り組まれた柿沼敏江先生をお迎えします。先生の研究活動を辿りながら、資料の保存・活用の可能性についてご一緒に考えるひとときとしたいと思います。

終了後には、軽食を囲んだ和やかなバルタイム (会費1,000円)も予定しています。食べ物、飲み物の持ち寄りも大歓迎です。開催は金曜日です。どうぞお気軽にご参加ください。

ゲストからのコメント

近年、アーカイヴarchiveに代わって「アナーカイヴanarchive」が論じられるようになっています。アーカイブは過去の遺産の保存・整理に関わりますが、「アナーカイヴ」はそれを超え、その先を見ようとする概念です。もともとはジャック・デリダが『アーカイヴの病』においてアーカイブを破壊するものとして使った言葉「アナーカイヴ(無アーカイヴ)」は、いまではより積極的な意味で捉えられ、現在から未来へと展開するためのスプリングボードになりうると考えられています。アートや民俗芸能のように行為やプロセスでもあるもののアーカイヴィングには、それに適応した手法が必要となるように思われます。芸資研において関わった「フルクサスのオーラル・ヒストリー」「西洋音楽の記譜法」「音と身体の記譜研究」を振り返りながら、過去の資料を保存してリサイクルするのではなく、アップサイクルする方法、アーカイヴを超え、創造的な未来へとつなげていくような方向性について考えてみたいと思います。

プロフィール

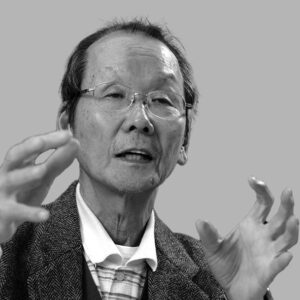

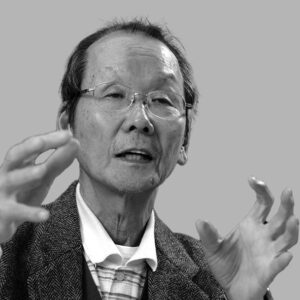

柿沼 敏江(かきぬま としえ)

音楽学者、京都市立芸術大学名誉教授。カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程修了、PhD.専門はアメリカ実験音楽、20-21世紀音楽.著書『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(フィルムアート、2005年)、『〈無調〉の誕生』(音楽之友社、2020年、第30回吉田秀和賞受賞)。訳書ジョン・ケージ『サイレンス』(水声社、1996年)、アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』(みすず書房、2010年)など。京都市立芸術大学在職中にバシェ音響彫刻の修復プロジェクトに携わった。バシェ協会顧問。

本連続講座は、移転を契機に本学キャンパスに内包された世界人権問題研究センターと芸術資源研究センターが協働し「芸術と人権」の関わりを積極的に見つめ直すことを目的に始まりました。第1回目の講座は2025年1月に朴実(パク・シル)氏を講師に迎え「共に生きる社会を求めて~東九条マダンに託す願い~」と題して行われました。今年度は、2つの講座と1つの関連プログラムを開催します。

チラシpdf

公開講座①「やわらかい社会のつくり方」

小山田徹学長は焚き火場や屋台などのアートプロジェクトを通して、多様な人々が集う場づくりを実践してきました。2025年4月学長就任後も、ウィークエンドカフェや地域と大学が一丸となって取り組む「たがやし」プロジェクトなど、芸術を入り口とした多様性を受け入れるやわらかいコミュニティのあり方について実践を続けています。小山田学長の数々の実践をもとに、やわらかい社会のつくり方についてお聞きします。

日時 | 2025年11月4日(火)17:30–19:00

会場 | 京都市立芸術大学 C棟1階 講義室1

講師 | 小山田徹(芸術家、京都市立芸術大学学長)

聞き手 | 佐藤知久(京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)

講師プロフィール:

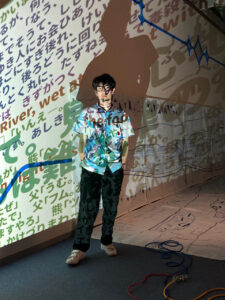

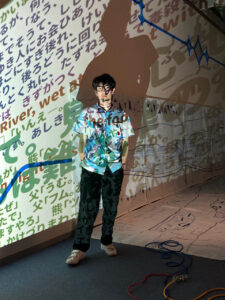

小山田 徹 Toru KOYAMADA

1961年鹿児島県生まれ。1981年に京都市立芸術大学入学、日本画を学ぶ。在学中に友人たちとパフォーマンスグループdumb typeを立ち上げ、国内外での公演に数多く招かれる。活動の中で、メンバーのHIV感染とエイズ発症を機に、さまざまな社会活動と表現のありかたを試すことになり、1998年頃から、共有空間の獲得をテーマに活動を行う。焚き火場などさまざまな人々が集い、交流する空間や時間を開発し、社会実装を試みている。2010年から本学の彫刻の専任教員となる。2021年10月から美術学部長、2025年4月から現職。

公開講座②「土地の語りに耳をすます」

アーティストが地域をリサーチしていく中で、土地の古い層に眠るような物語に出会うことがあります。「崇仁すくすくセンター(挿し木プロジェクト)」の活動をきっかけに、山本麻紀子さんは崇仁地域で踊り念仏を広めた一遍上人の人物像についてリサーチを始めました。一方、中野裕介さんは、説経節から能まであらゆる古典芸能で変奏される「俊徳丸/弱法師」の語り物にインスピレーションを受け、独自の表現世界を広げています。アーティストたちを惹きつける地霊(ゲニウス・ロキ)の語りから、時代ごとに周縁で力強く生きてきた人々の声に耳を傾けてみます。

日時 | 2025年11月19日(水)17:30–19:00

会場 | 京都市立芸術大学 C棟1階 講義室1

講師 | 山本麻紀子(アーティスト、崇仁すくすくセンター実行委員会委員長)

中野裕介/パラモデル(アーティスト、京都精華大学芸術学部教授)

講師プロフィール:

山本麻紀子 Makiko YAMAMOTO

1979年京都市生まれ。2005年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻構想設計修了。ある特定の場所について観察や考察を続け、その場に関わる人たちとのコミュニケーションの在り方を考えるプロジェクトを行う。その一連の過程を、絵、写真、映像、ドローイング、染め、刺繍など様々な形で作品制作を行う。2012年~巨人伝説を軸にしたプロジェクトをライフワークとして継続中。2016年に京都の東九条で「植物」の世界に出会い、以降「植物」に着目した活動を展開している。

撮影:内堀義之

中野裕介/パラモデル Yusuke NAKANO / PARAMODEL

1976年東大阪生まれ。2002年京都市立芸術大学大学院 絵画専攻(日本画)修了。03年同大学の林泰彦とユニット「パラモデル」結成。二人のメタフィジカルな「模型遊び」をテーマに多様な形式の作品を発表。11~17年の図書館勤務を経た現在のソロ活動では、描画やテキスト・空間表現を軸に、文学・哲学・マンガ・建築・郷土文化・古典芸能など、古今の書物を横断し、題材とする創作を続ける。京都精華大学芸術学部教授。

〈関連プログラム〉「Weekend Café+崇仁すくすくセンター 断幕ワークショップ」

二つの活動を学内で同時開催し、〈場〉と〈事〉を共有していく実践によって「芸術×人権」の関係を考えるきっかけにします。二つの活動と合わせて、「たがやしプロジェクト」で崇仁児童館が育成中の野菜プランターもやってきます!

⚫︎「Weekend Café(ウィークエンドカフェ)」:多様な人々がゆるやかに集うことのできる共有空間が学内に出現します。

⚫︎崇仁すくすくセンター「大きな作品シリーズ」:開発にともない地域住民のつながりの希薄化が課題となっている崇仁地域において、制作しながら居場所や拠り所となる場や機会を創出します。

日時 | 2025年11月26日(水)13:00–15:00

会場 | @KCUA 南側の半屋外

講師 | 小山田徹、山本麻紀子

作業内容:布製の横断幕(110cm×10m)に針と糸を使ってパーツを縫い付けます。見学(おしゃべり)のみの参加も大歓迎。

場内誘導や座席等について特別な配慮を必要とされる方は、各講座の開催日の3日前までに芸術資源研究センターまで御相談ください。御希望に沿うよう可能な限り対応いたします。

京都市立芸術大学移転記念事業

主催 | 京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

共催 | 公益財団法人世界人権問題研究センター

助成 | 公益財団法人小笠原敏晶記念財団

若い学生に聞いて欲しい

京都芸大の教職員に聞いて欲しい

多くの市民に聞いて欲しい

あたりまえのことが

あたりまえでなかった時代から今日まで

自身のこと 社会のことをどう感じて

乗り越えてこられたのか

朴実先生 魂の語りを聞いて欲しい

ぜひご参加ください

公開講座「芸術と人権」

共に生きる社会を求めて ~東九条マダンに託す願い~

日時:2025 年1 月10 日[金] 17:30~19:00

会場:京都市立芸術大学 C 棟1F・講義室1

講師:朴 実(京都・東九条CAN フォーラム代表(2024 年3 月末まで)、 東九条マダン元実行委員長、音楽家)

参加費:無料

※予約不要・当日先着順に受付

・チラシPDF

在日2世として東九条で生まれ育ち

厳しい貧困と差別の中で

ただ音楽だけに救いを求めてきた半生を

東九条マダンに託す願いとして語ります

――朴 実(パク シル)

講師プロフィール

朴 実(パク・シル)

1944 年京都市南区東九条にて出生。在日朝鮮人二世。 1971 年「帰化」によって日本国籍になる。 1987 年2度目の裁判で「帰化」時強制された「日本的氏名」 から民族名を取り戻す(日本初)。 1994 年「帰化」時強制された10 指指紋返還訴訟裁判に 勝訴(1991 年提訴)。 京都・東九条CAN フォーラム代表(2024 年3 月末まで)、 東九条マダン元実行委員長、音楽家。 朴氏と京都市立芸術大学とのかかわり 京都市立音楽短期大学および専攻科(現・京都市立芸術 大学)を卒業。真声会12 期生。京芸音楽教育研究会「京 都子どもの音楽教室」管理運営責任者などとして、長年 音楽教育に尽力される。

[お問合せ先]

京都市立芸術大学芸術資源研究センター

Eメール arc@kcua.ac.jp

※会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は、12/27 までに、 上記お問合せ先までご相談ください。ご希望に沿うよう配慮の上、対応いたします。

歴史的音源で検証するピアノ黄金期の音色

「ピアノの巨匠達の音色はこんなに多彩だった!」

~ 約百年前のピアノ銘器11種類の音色聴き比べ ~

スタインウェイ,ベヒシュタイン,ベーゼンドルファー,プレイエル,エラール他11種類の世界的銘器で演奏する巨匠達の歴史的名演を,90年前の最高級蓄音器(1930年英国製 EMG markⅨ)を使用し,生々しいサウンドによる検証と解説で紹介します。

チラシPDF

解説:梅岡俊彦|古典鍵盤楽器技術者・本学非常勤講師|

松原聡 |ピアニスト・ピアノ研究家|

日時:2021年12月17日(金) 16:30開始(約120分を予定)

会場:京都市立芸術大学 大学会館ホール(京都市西京区大枝沓掛町13-26)

ご来場は公共の交通機関をご利用ください。▶︎アクセス

定員:30名(一般)

参加料:無料

ただし事前予約が必要です。(先着順) 一般申込はこちらのフォームより申し込みください。

主催:京都市立芸術大学

企画:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

「歴史的音源で検証する20世紀ピアノ黄金期の音色」プロジェクト

▶︎新型コロナウイルス感染防止対策のため,当日受付で検温等に御協力をお願いします。

歴史的音源で検証するピアノ黄金期の音色

「ショパンが弾いたピアノはどんな音色だった?」

~直系の弟子達の歴史的録音で検証するショパンの実像~

ショパン在世時代に生まれたピアニスト,そしてショパンの演奏スタイルを色濃く引き継ぐ,直系のポーランド側,フランス側の孫弟子達による歴史的音源と,その録音に使用された20世紀前半のピアノ黄金期の個性溢れる音色の魅力を,今から約90年前の最高級の大型蓄音器(1930年英国製 EMG markⅨ)を使用し,その生々しいオリジナルのサウンドによる検証と解説で紹介します。

会 場 :京都市立芸術大学 大学会館ホール

(京都市西京区大枝沓掛町13-26)ご来場は公共の交通機関をご利用ください。

日 時 :2020年11月13日(金) 16:30開始(約90分を予定)

定 員 :20名(一般)

参加料 :なし。ただし事前予約が必要です。(先着順) 一般申込▶︎URL満席につき予約受付終了いたしました。(10/20)

主 催 :京都市立芸術大学

企 画 :京都市立芸術大学芸術資源研究センター

「歴史的音源で検証する20世紀ピアノ黄金期の音色」プロジェクト

新型コロナウイルス感染防止対策のため,当日受付で検温等に御協力をお願いします。

チラシPDF

《バシェ音響彫刻 特別企画展》

1970年大阪万博から50年 〜 よみがえる響き ゆらめく身体 〜

バシェ音響彫刻は耳に響くだけでなく、身体に共振し、心の底の何かをゆり起こす。

これは古い修復楽器ではなく、新たな発見をもたらす音の未来装置かもしれない。

「バシェの音響彫刻」とは、ベルナール・バシェ(1917-2015)、フランソワ・バシェ(1920-2014)兄弟によって考案された、音の鳴るオブジェです。1970年大阪万博において鉄鋼館に展示する音響彫刻の製作を依頼されたフランソワ・バシェは、来日して17基の音響彫刻を作りました。しかし万博閉幕後、音響彫刻はすべて解体され、倉庫に保管されたまま世の中から忘れられていきました。2010年、鉄鋼館が「EXPO’70パビリオン」として再開されることとなり、それを機にバシェの音響彫刻を修復・復元する計画が進み始めました。現在までに修復され、音の出せる状態で保管されている音響彫刻6基のうち、2013年に修復された「高木フォーン」「川上フォーン」、2015年京都市立芸大で修復された「桂フォーン」「渡辺フォーン」、2017年東京藝術大学で修復された「勝原フォーン」の5基が、今年11月ギャラリー@KCUAに集います。そして修復に至るまでのアーカイブを展示すると共に、コンサートやパフォーマンス公演、ワークショップなどを行ないます。また、コンサート終了後は、バシェの音響彫刻と教育音具パレット・ソノールに実際に触れて、音を体感することができます。

会 場 :京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

展示室 :@KCUA 1, 2

会 期 :2020年11月7日(土)–2020年12月20日(日)

開館時間:11:00–19:00

休館日 :月曜休館(11月23日(月・祝)は開館)

入場料 :無料

主 催 :京都市立芸術大学

共 催 :東京藝術大学ファクトリーラボ

企 画 :京都市立芸術大学芸術資源研究センター バシェの音響彫刻プロジェクト

助 成 :2020年度 日本万国博覧会記念基金事業助成

協 力 :大阪府/万博記念公園マネジメント・パートナーズ(BMP)/バルセロナ大学/「L’association STRUCTURES SONORES BASCHET」(フランスのバシェ協会)/バシェ協会(日本)

お問い合わせ

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

チラシPDF

「詩的な記譜:フルクサスの音楽概念」

講演:ルチャーナ・ガリアーノ Luciana Galliano(音楽学)

記譜法(ノーテーション)という視座から音と身体の結びつきを考察することを目的とする「音と身体の記譜」プロジェクトでは,研究会を開催しています。当プロジェクトではこの度,イタリアの音楽学者ルチャーナ・ガリアーノ氏をお招きして,1960年代のグローバルな前衛芸術運動であるフルクサスとその記譜法についてお話をしていただくことになりました。ガリアーノ氏は2018年11月に,フルクサスとその中での日本のアーティストの果たした役割に焦点を当てた著書JAPAN FLUXUS (Lexington Books)を出版されています。フルクサスの活動を音楽面から考察した貴重な研究の成果を知る絶好の機会となりますので,ぜひご参加ください。

- 日時:2019年12月5日(木)15:00−

- 場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

- 参加無料(事前申込不要)

【要旨】

フルクサスはそれまでに前例のないグローバルな広がりをもち,1960年代において最も急進的で,実験的な芸術運動であり,そしてコンセプチュアル・アート,インスタレーション,パフォーマンス,インターメディアといった現代アートの主要な手法の誕生にも深く関わっています。

フルクサスにとって音楽は活動の根幹といえますが,そこでは日本のアーティストたちが重要な役割を担っていました。フルクサスにおいて「音楽」は,「コンサート」や「ピース」とも呼ばれるイヴェントとして行われます。そこでは音楽が、音で構成されているかどうかには関わりなく,アーティストと観衆が同時的に立ち現れ,両者が等しく共有し,経験する時間の中で構成されており,ユニークな表現のあり方をみせています。フルクサスの「音楽」の記譜法は,図面,図表,画像,処方箋,詩的な言葉という形式をとっており,そのようなフルクサスの記譜の意味=用法は,体験される時間を生成することにあるといえるでしょう。

■講師プロフィール

ルチャーナ・ガリアーノ |Luciana Galliano

音楽学者・音楽美学者。トリノ大学卒業。東京藝術大学修士課程修了。

2004年より2009年まで,CESMEO(国際東アジア高等研究所)取締役会役員。ミラノ音楽院,トリノ大学等にて講師を務めた後,1996年−2011年ヴェネツィア大学 Ca’ Foscari 教授。 2014年,国際日本文化研究センターに外国人研究員として滞在。現代音楽に関する深い知識と才能を兼ね備え,現代音楽,現代芸術関係の著作を数多く発表している。最新の業績は2012年のThe Music of Joji Yuasa(原書はCambridge Scholars Publishingより刊行。2019年9月にアルテスパブリッシングによって日本語訳出版)と2018年のJAPAN FLUXUS (Lexington Books) である。今回はフルクサスと記譜法に関する講演を行う。

プロジェクト:音と身体の記譜研究

プロジェクト「伝統音楽の記譜法からの創造」企画

実演付講演会「古琴の記譜法と奏法の関係性」

講演・演奏 吳釗(Wu Zhao/ゴ ショウ)氏

(国家級非物質文化遺産古琴芸術代表性伝承人)

古琴・中国音楽史研究者、古琴演奏者。1935年蘇州生まれ。查阜西、吳景略より古琴を学ぶ。南開大学卒業後、北京の中央音楽学院民族音楽研究所に入所し、中国音楽史を研究、『中国古代音楽小史』『中国音楽史』等を刊行。1985年に中国芸術研究所に入所、音楽史研究室の主任を務める。北京古琴研究会秘書長、中国琴会会長等を歴任。2008年に国家級非物質文化遺産古琴芸術代表性伝承人に指定される。

通訳:方芳(神戸大学大学院博士後期課程)

司会・企画・構成:武内恵美子(芸術資源研究センター副所長)

- 日時:2019年11月7日(水)12:00−14:00

- 会場:京都市立芸術大学 新研究棟2階 大会議室

- 参加費:無料(未就学児はご遠慮ください)

チラシ

中国の伝統楽器である古琴は,中唐以降現在まで使用されている「減字譜」と呼ばれる固有の楽譜を使用します。これは漢字の一部を記号化した奏法譜です。現在は単に記号としてのみ認識されている減字譜ですが,本来,記号化された漢字と奏法には何らかの関係があったのではないかと考えられます。

古琴の演奏方法は,特に文化大革命以降変化したとされており,減字譜の記号が持っていた本来の意味と奏法にずれが生じたのではないかと推測されます。

この文化大革命以前の奏法と記譜法の関係について,古琴研究の第一人者であり,元中国芸術研究員音楽史研究所の主任で,「国家級非物質文化遺産古琴芸術代表性伝承人」(日本の人間国宝に相当)に認定されている吳釗先生をお招きし,講演および演奏をしていただきます。