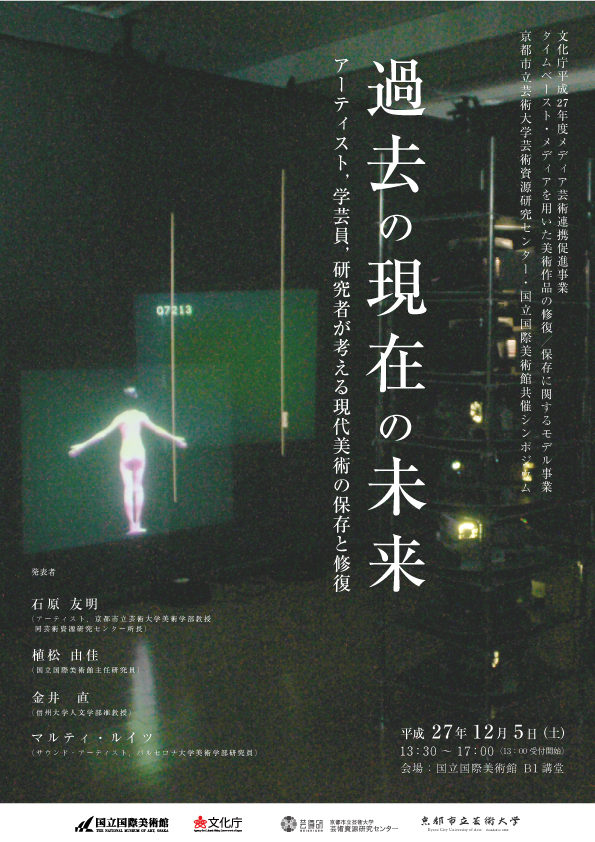

文化庁平成27年度メディア芸術連携促進事業 タイムベースト・メディアを用いた美術作品の修復/保存に関するモデル事業 京都市立芸術大学芸術資源研究センター・国立国際美術館共催シンポジウム

「過去の現在の未来 アーティスト,学芸員,研究者が考える現代美術の保存と修復」

京都市立芸術大学芸術資源研究センター(以下「センター」)は,学内外の芸術作品や各種資料等「芸術資源」のアーカイブ化を通して,将来の新たな芸術創造につなげることを目的に,昨年4 月に発足しました。

日時:平成27年12月5日(土曜日)13:30~17:00(13:00 受付開始)

会場:国立国際美術館 B1 講堂 (大阪府大阪市北区中之島4-2-55)

参加無料(事前申込み不要)

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 tel:075-334-2231 mail:arc@kcua.ac.jp

チラシ

次 第

司会 加治屋 健司 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター准教授)

■発表者略歴

石原 友明(いしはら ともあき)

植松 由佳(うえまつ ゆか)

金井 直(かない ただし)

マルティ・ルイツ(Martí Ruiz)

2015/11/18

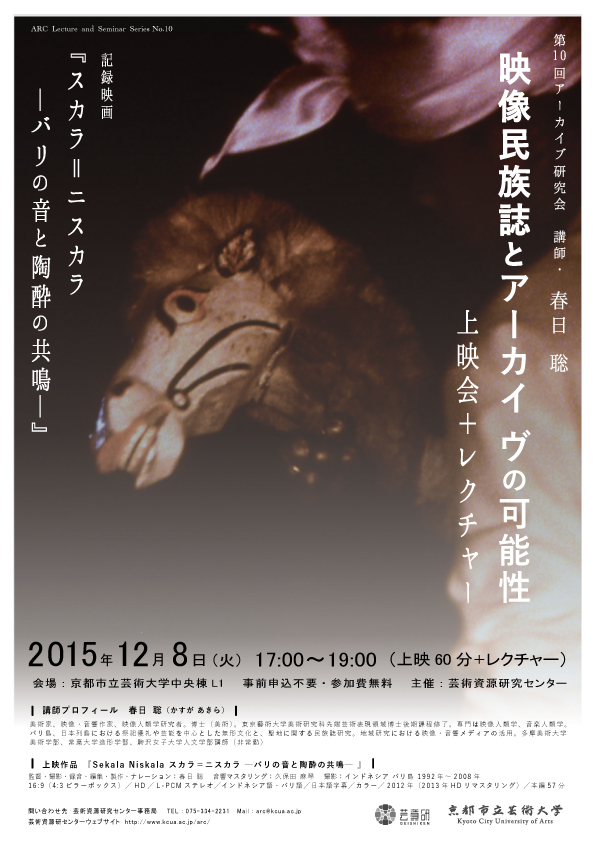

第10回アーカイブ研究会

映像民族誌とアーカイヴの可能性

第10回は美術家、映像・音響作家、映像人類学研究者である春日聡氏をお迎えし,記録映画『スカラ=ニスカラ ~バリの音と陶酔の共鳴~』の上映会とレクチャーを行います。

〈概要〉

日時:平成27年12月8日(火曜日)午後5時から7時まで(上映60分+レクチャー)

会場:京都市立芸術大学 中央棟 L1

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

VIDEO

■ 講師プロフィール春日 聡

2015/11/18

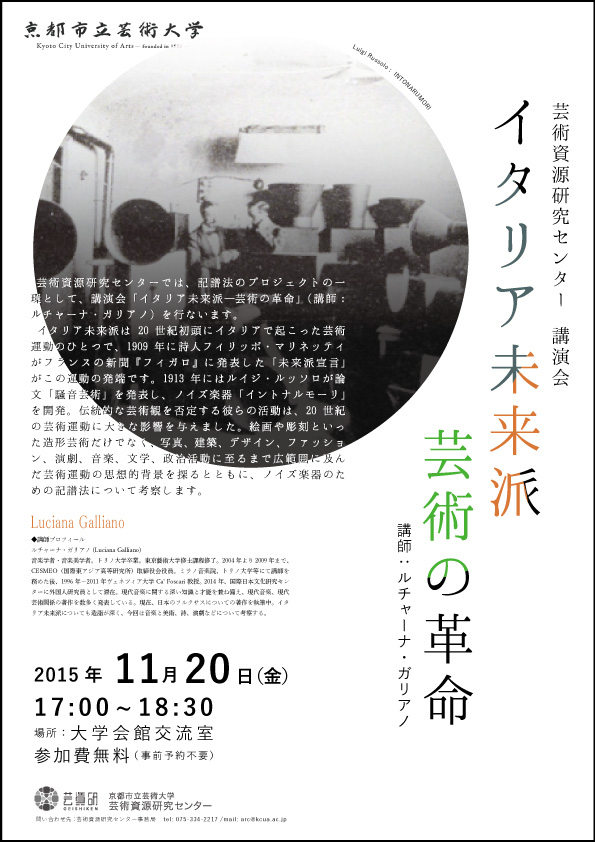

芸術資源研究センター講演会 「イタリア未来派—芸術の革命」

イタリア未来派—芸術の革命

記譜法のプロジェクトの一環として,音楽学者で音楽美学者のルチャーナ・ガリアノ氏をお招きし,講演会「イタリア未来派—芸術の革命」を行ないます。

〈概要〉

日時:平成27年11月20日(金曜日)午後5時から6時半まで

会場:京都市立芸術大学大学会館交流室

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

■ 講師プロフィールルチャーナ・ガリアノ(Luciana Galliano)

2015/10/29

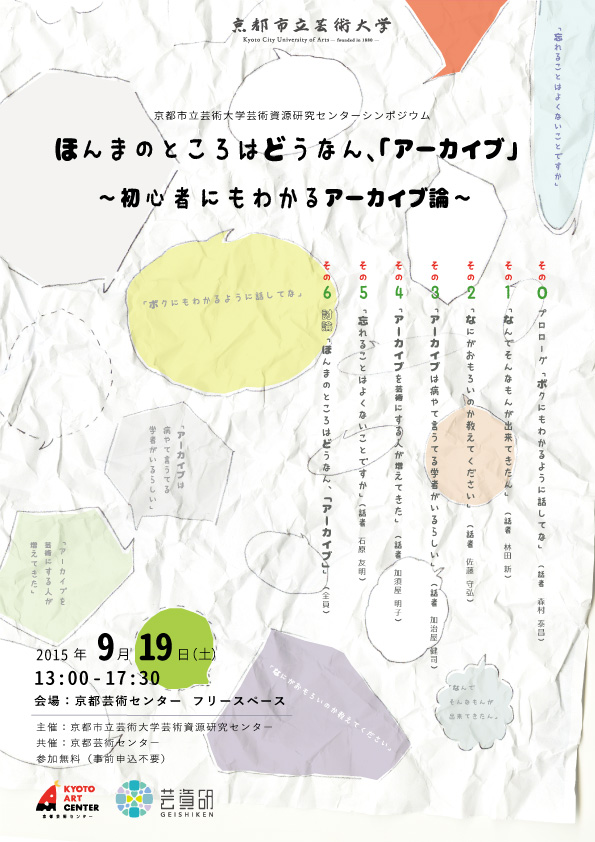

シンポジウム開催のお知らせ

ほんまのところはどうな ん、「 アーカイブ」~初心者にもわかるアーカイブ論 ~

<概要>

日時:平成27年9月19日(土) 午後1時~5時半

会場:京都芸術センター講堂 ※会場がフリースペースから変更になりました

主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

共催:京都芸術センター

参加無料(事前申込み不要)

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 TEL:075-334-2231 MAIL:arc@kcua.ac.jp

チラシ(PDF)

登壇者:石原 友明(本センター所長・本学美術学部油画専攻教授)

タイムスケジュール

2015/08/07

「バロック時代の音楽と舞踏〜記譜を通して見る華麗なる時空間」

京都市立京都堀川音楽高等学校音楽ホールにおいてレクチャーコンサートを開催します。

入場を希望される方は,メールでの事前申込が必要となります。御注意ください。

<プログラム>

日時:平成27年10月18日(日) 午後2時開演(午後1時30分開場)

会場:京都市立京都堀川音楽高等学校 音楽ホール

アクセス:地下鉄「二条城前」2番出口すぐ 市バス「堀川御池」下車

(〒604-0052京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1)

主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

入場無料 要事前申込(先着300名)

チラシ

事前申込方法

2015/08/05

国際展とキュレーション~今年のヴェネチア・ビエンナーレをふまえて

本校の客員教授である建畠晢氏にお話いただきます。

<概要>

日時:平成27年7月23日(木) 午後1時~午後2時半

会場:京都市立芸術大学 大学会館交流室

主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

■ 講師プロフィール建畠晢

2015/07/15

延期になっておりました第9回アーカイブ研究会の開催日が決まりましたのでお知らせいたします。

第9回アーカイブ研究会

文化の領野と作品の領野―アーティファクトとしての視覚文化

第9回は批評家の石岡良治さんをお迎えいたします。

〈概要〉

日時:平成27年10月23日(金曜日)午後3時から4時半まで

会場:京都市立芸術大学 アトリエ棟3F 構想設計ゼミ室

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

■ 講師プロフィール石岡良治

2015/07/08

特別授業のお知らせ

3.11後に企画した展覧会とプロジェクト~あいちトリエンナーレ2013を中心に

建築史・建築批評家である,五十嵐太郎氏をお招きし,3.11後に企画した展覧会とプロジェクトについてお話しいただきます。

<概要>

日時:平成27年6月8日(月) 午後3時~(5時終了予定)

会場:京都市立芸術大学 大学会館交流室

主催:京都市立芸術大学美術学部

共催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

■ 講師プロフィール五十嵐 太郎

2015/05/22

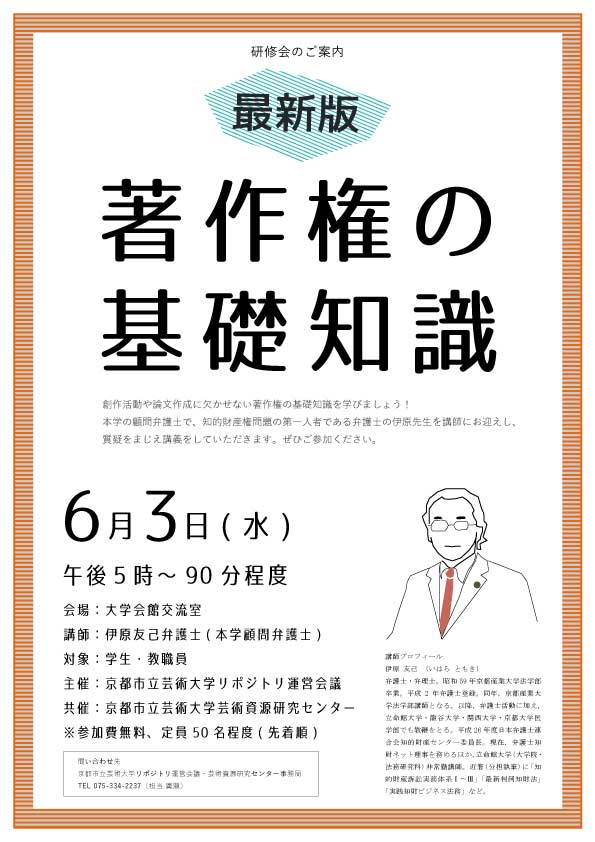

研修会のお知らせ

著作権の基礎知識

創作活動や論文作成に欠かせない著作権の基礎知識を学ぶ研修会です。

日時:平成27年6月3日(水曜日)午後5時から90分程度

会場:京都市立芸術大学 大学会館交流室

対象:学生・教職員

主催:京都市立芸術大学リポジトリ運営会議

共催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

■ 講師プロフィール伊原 友己

2015/05/22

塩見允枝子特別授業

フルクサス パフォーマンス・ワークショップ

特別招聘研究員塩見允枝子氏によるフルクサス パフォーマンス・ワークショップを行います。

日時:平成27年6月16日(火曜日)午後3時半から5時半

会場:京都市立芸術大学 大学会館ホール

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

*FLUXUS(フルクサス)とは,1960年代以降,音楽,美術,演劇など,さまざまなジャンルとメディアを横断する芸術実験を国際的規模で繰り広げた前衛芸術運動。ジョージ・マチューナス,ヨーゼフ・ボイス,ナム・ジュン・パイクらに加え,日本からも塩見允枝子や小杉武久,ハイ・レッド・センターなどが参加した。

当日は,参加者の皆さまの中からパフォーマーを募って行いますので,どうぞ奮ってご出演ください。なお,音の出る小物体や簡易楽器をお持ちの方はご持参ください。

■ 講師プロフィール塩見允枝子

2015/05/14