ニューズレター創刊号発行のお知らせ

芸術資源研究センターニューズレター創刊号

目次

- ロゴデザインについて 舟越一郎 01

- 芸術資源研究センター概要 加治屋健司 02

- プロジェクト 04

- 研究活動 10

- ささやかにして、壮大なー 建畠晢

2015年3月31日発行

PDF版をこちらでご覧いただけます。

目次

2015年3月31日発行

PDF版をこちらでご覧いただけます。

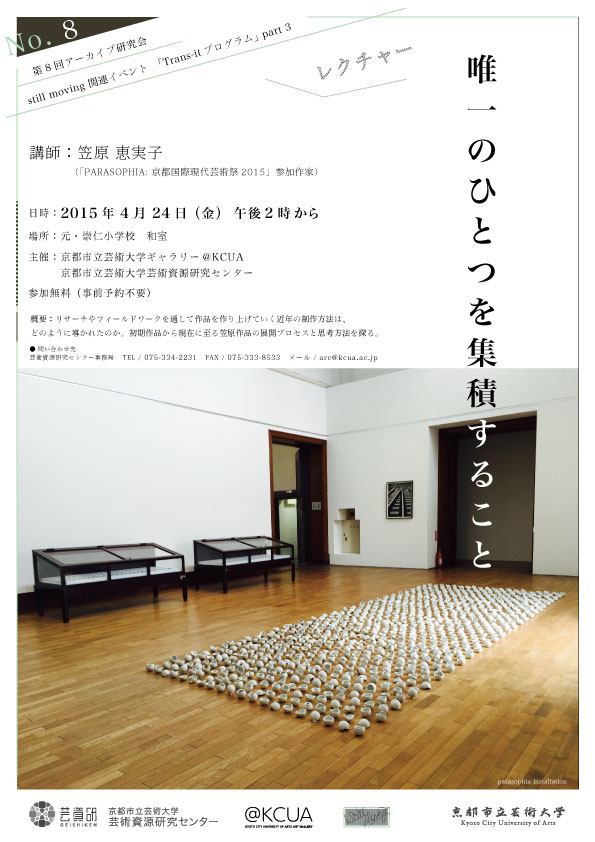

第8回アーカイブ研究会/still moving関連イベント「Trans-it プログラム」part3

第8回は,作家の笠原恵実子さんをお迎えいたします。

〈概要〉

リサーチやフィールドワークを通して作品を作り上げていく近年の制作方法は、どのように導かれたのか。初期作品から現在に至る笠原作品の展開プロセスと思考方法を探る。

■ 講師プロフィール

笠原 恵実子

(かさはら・えみこ)

1963年1月20日東京生まれ。

1988年多摩美術大学大学院を修了、前後して美術作品の発表を始める。

ニューヨーク美術財団(2003年)、POLA芸術振興財団(1997年)、文化庁芸術家在外研修(1994年)、カルティエ現代美術財団(1991年)、アジア文化カウンシル(1990年)より助成金を得て、1995年より2013年まで日本とアメリカ合衆国の双方で制作を行っていた。

作品は日本、アメリカはもとより、イギリス、ドイツ、スウェーデン、オーストリア、メキシコ、カナダ、韓国、インド、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドと世界各国で催された数々の国際展覧会で紹介され、日本の東京都現代美術館、京都国立近代美術館、栃木県立美術館、アメリカのフォッグ美術館、カントー美術館、バークレー美術館などに所蔵されている。

1994年より美術制作と共に数多くのレクチャー、ワークショップも行い、2014年より多摩美術大学美術学部教授を務める。

ヨコハマトリエンナーレ2014では、10年間に渡り世界85カ国にある教会の献金箱を撮影した写真と、その記録を元に自らつくり出した彫刻作品で構成されるインスタレーション《Offering》を出品した。現在京都で開催中のPARASOPHIAでは京都市美術館の帝冠様式の建築と第二次世界大戦中に製造された陶製手榴弾の遺物からインスピレーションを得た作品と、近代化における越境をテーマにした新作2点を発表している。ミニマルな形状に還元されない多義な解釈が可能な作品である。

第7回アーカイブ研究会

第七回は,映画監督・美術家である藤井光氏をお招きします。

<作品概要>

「ASAHIZA 人間は、どこへ行く」 2013年/74分/カラー/ブルーレイ

南相馬の閉館した古い映画館「朝日座」をめぐる人々のドキュメンタリー。震災以降も街に残り暮らし続ける人,街を離れて暮らす人などへ「朝日座を知ってい ますか」と問いかけるインタビュー,また、インタビューを受けた人々,東京からエキストラとして参加した人々が,往年の賑わいを取り戻した映画館の中で,この映画をみる一日を記録した。映画館が繋ぎ続ける映画の記憶,街の記憶,人の記憶が甦る。

監督:藤井光

音楽:大友良英

製作:ASAHIZA 制作委員会(文化なしごと人コンソーシアム[一般社団法人コミュニティシネマセンター / 合同会社tecoLLC / NPO法人20世紀アーカイブ仙台 / 有限会社コンテンツ計画 / ジャパン・フィルムコミッション]),朝日座を楽しむ会

配給:一般社団法人コミュニティシネマセンター

支援:公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団

映画「ASAHIZA 人間は、どこへ行く」オフィシャルサイト

■ 講師プロフィール

藤井光

(ふじい・ひかる)

1976年東京生まれ。映画監督・美術家。パリ第8大学美学・芸術第三博士課程DEA卒。自然災害を含む,政治的,経済的,精神的な痛みを被る人間の危機的な状況において,芸術表現は何処へ向かうかを問い続けている。その多くは固定カメラで撮影される静的な映像で,映画と現代美術の区分を無効にする活動を国内外の美術館・映画館で発表している。前作『プロジェクトFUKUSHIMA!』(2012年)は国立近代美術館に所蔵されている。

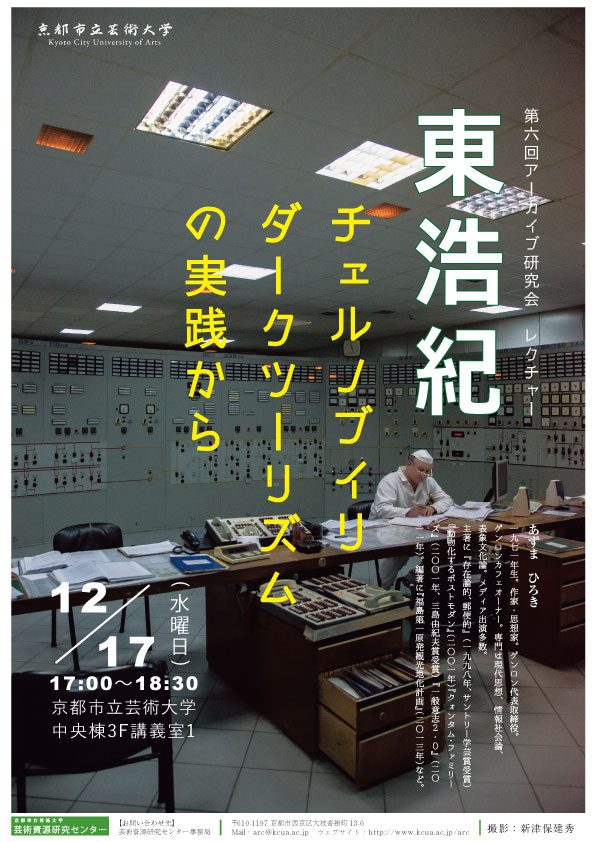

第6回アーカイブ研究会

第六回は,思想家・作家である東浩紀さんをお招きします。

<概要>

福島第一原発事故の風化がますます進むなか,その記憶を後世に伝えるためになにができるのか。筆者はその回答のひとつとして,昨年,1週間の取材を経て『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』を出版,そのあとも筆者が経営する会社(ゲンロン)でチェルノブイリへの一般観光客へのツアーを公募し実現している。福島第一原発事故跡地への取材も敢行した。記憶の継承とはなにか,観光の効能とはなにか,「現場」とはなにを意味するのか,そもそもなにかが「伝達」されるとはなにを意味するのか,筆者の経験と哲学を交差して語る。

■ 講師プロフィール

東浩紀

(あずま ひろき)

1971年生。作家・思想家。ゲンロン代表取締役。ゲンロンカフェオーナー。専門は現代思想、情報社会論、表象文化論。メディア出演多数。主著に『存在論的、郵便的』(1998、サントリー学芸賞受賞)『動物化するポストモダン』(2001)『クォンタム・ファミリーズ』(2009、三島由紀夫賞受賞)『一般意志2.0』(2011)。編著に『福島第一原発観光地化計画』(2013)など。

研究会のお知らせ

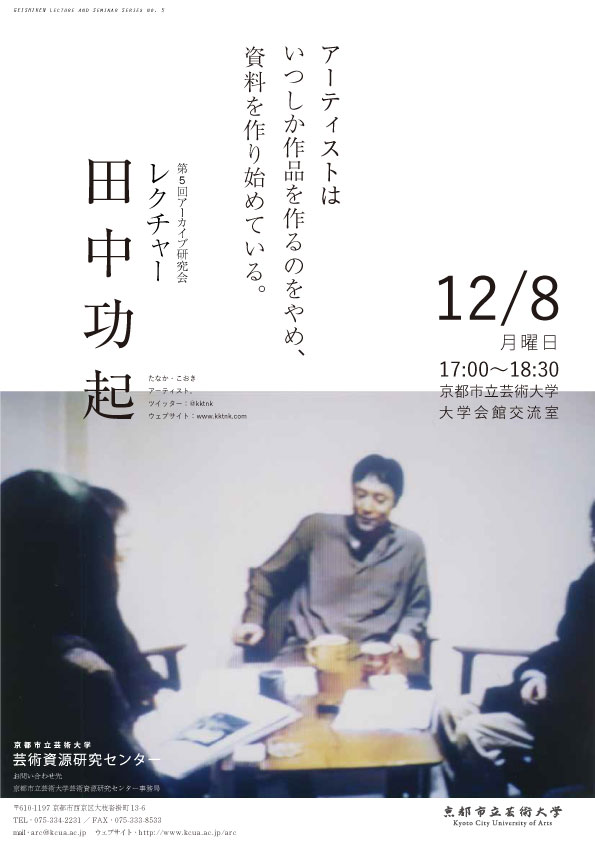

第5回アーカイブ研究会

第五回はアーティストの田中功起さんをお招きします。

<概要>

そもそもアーティストはもはや文脈に限定されない,普遍的で純粋であると思われてきたような「作品」を作ることはできない。「作品」は文脈(時間や場所)に依存し,出来事や行為の記録として存在する。このトークでは,近年の自身の実践の中にある美術史を参照するもの,歴史を参照するもの,過去の自作を参照するもの,それら三つの参照点を再考し,ひとつのケーススタディとして描き直す。

■ 講師プロフィール

田中功起

(たなか・こおき)

アーティスト。

ツイッター:@kktnk

ウェブサイト:www.kktnk.com

1960年代以降、さまざまなジャンルとメディアを横断する芸術実験を国際的規模で繰り広げたフルクサス。その中心メンバーとして活躍された音楽家・塩見允枝子氏による本形式の作品を軸とした特別レクチャーを行います。美術学部共通授業・造形計画2B「読めるものと読めないもの」の一環でもありますが、受講者以外の参加も可能です。

■ 講師プロフィール

塩見允枝子

音楽家。1938年、岡山市に生まれる。1961年、東京芸術大学音楽学部楽理科を卒業。大学在学中より小杉武久らと「グループ・音楽」を結成、即興演奏やテープ音楽の制作を行う。1963年、ナム・ジュン・パイクを通じてフルクサスを紹介され、翌年ニューヨークに渡る。1965年、メールによるイヴェントシリーズ「スペイシャル・ポエム」を開始。同年帰国。1969年、音楽や映像、美術、舞踊など多様なジャンルの融合の実験として開催されたクロストーク・インターメディアに参加。1970年より活動の拠点を大阪に移し、言葉と音を軸にした室内楽や劇場的な作品を発表。90年代から電子テクノロジーへの関心を持ち、詩的な発想と独自の方法論で、音と視覚的要素を結合したパフォーマンスを編み出す。1995年パリ、1998年ケルンにて個展。その後も国内外で数々のフルクサス展に参加し、マルチプルの作品や出版物を出品、また各地で演奏会やワークショップを行う。本学との関係では、2005年11月大学会館にて大規模なワークショップ開催、2014年から芸術資源研究センター特別招聘研究員。

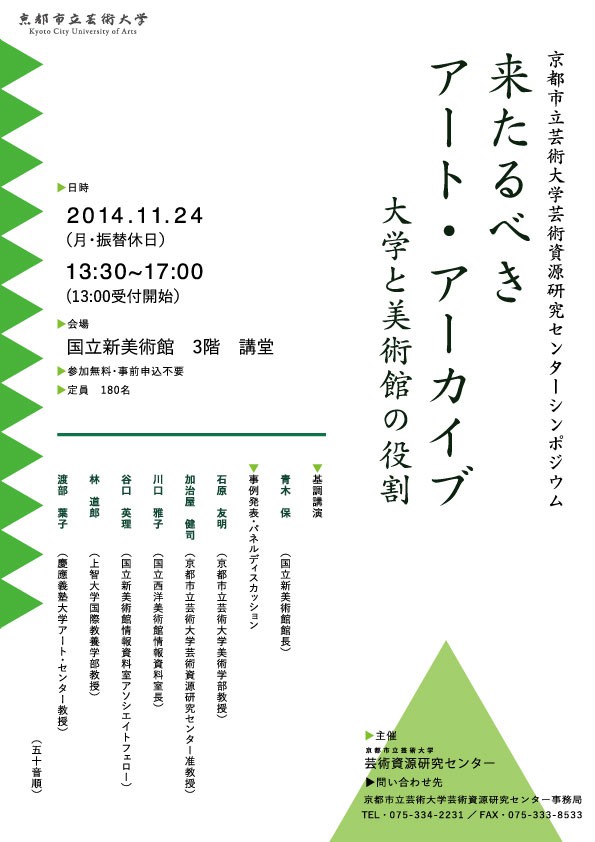

シンポジウムのお知らせ

「来たるべきアート・アーカイブ 大学と美術館の役割」

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは,国立新美術館の協力のもと,アート・アーカイブをテーマにしたシンポジウムを下記のとおり開催します。

アート・アーカイブとは,アーティストの手稿,写真,映像など,作家や作品ゆかりの資料・記録類を指し,近年では大学や美術館がそれらの収集と利活用に取り組み始めました。

本シンポジウムでは,青木保国立新美術館館長による基調講演の他,大学と美術館でアーカイブの活動や研究に携わる専門家を招き,その取組事例の発表とパネルディスカッションを通じて,アート・アーカイブの意義と役割について考察します。

次第

【開会挨拶】 13:30〜13:35

建畠 晢 (京都市立芸術大学学長)

【基調講演】 13:35〜13:50

青木 保 (国立新美術館館長)

「グローバル時代におけるアーカイブと美術館」

【事例発表】 13:50〜14:50

石原 友明 (京都市立芸術大学美術学部教授)

「創造的誤読――制作とアーカイブ」

川口 雅子 (国立西洋美術館情報資料室長)

「美術作品の記録を残すということ―美術館アーカイブズの視点から」

谷口 英理 (国立新美術館情報資料室アソシエイトフェロー)

「美術館とアーカイブ――国立新美術館の事例」

渡部 葉子 (慶應義塾大学アート・センター教授)

「ファジーでフラジャイルであり続けること—慶應義塾大学アート・センターの取り組み」

【休憩】 14:50〜15:10

【パネルディスカッション】 15:10〜16:40

事例発表発表者

林 道郎 (上智大学国際教養学部教授)

加治屋 健司 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター准教授)

【質疑応答】 16:40〜16:55

【閉会挨拶】 16:55〜17:00

定金 計次 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター所長)

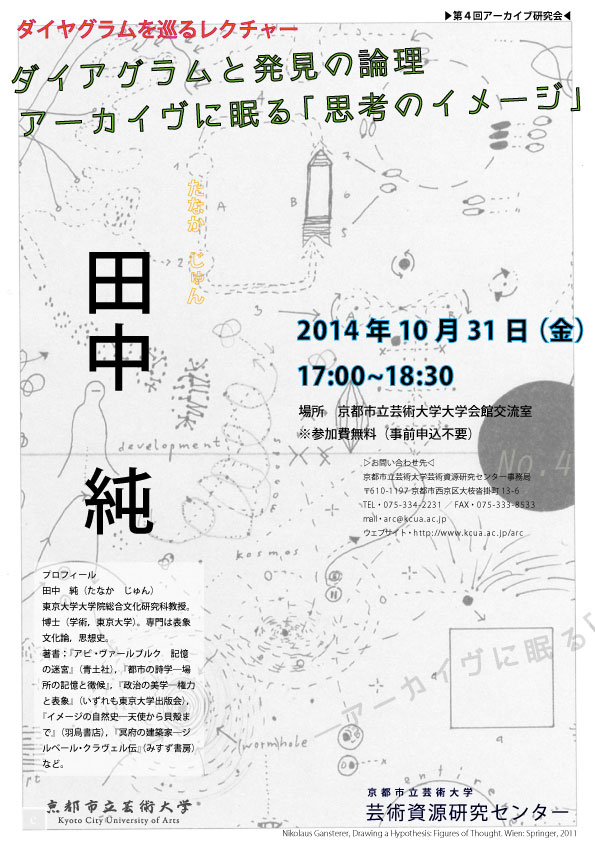

第四回研究会のお知らせ。

第四回は東京大学大学院総合文化研究科の田中純教授をお招きします。

<発表内容>

近年のイメージ論や美術史研究では,必ずしも図像表現と直接の関係をもたない哲学,神学,自然科学などの分野における,学術的言語表現と図像との中間的存在である「ダイアグラム」の果たしてきた役割への関心が高まっています。そこでとりわけ注目されているのは,思想家や科学者たちが知的発見の過程で活用した視覚的イメージとしてのダイアグラムです。たとえばドイツ文学アーカイヴなどは,作家や思想家たちの遺稿に見出されるダイアグラム的図像をテーマにした展覧会を開催しています。この発表では、発見法的な機能をもつダイアグラムの諸相を概観し,走り書きのような断片的イメージだからこそ創造的な思考を喚起する,いわば「ダイアグラム的知」と呼ぶべきものについて議論したいと思います。

■ 講師プロフィール

田中 純

東京大学大学院総合文化研究科教授。博士(学術,東京大学)。専門は表象文化論,思想史。おもな著書:『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』(青土社),『都市の詩学─場所の記憶と徴候』,『政治の美学─権力と表象』(いずれも東京大学出版会),『イメージの自然史─天使から貝殻まで』(羽鳥書店),『冥府の建築家─ジルベール・クラヴェル伝』(みすず書房)など。

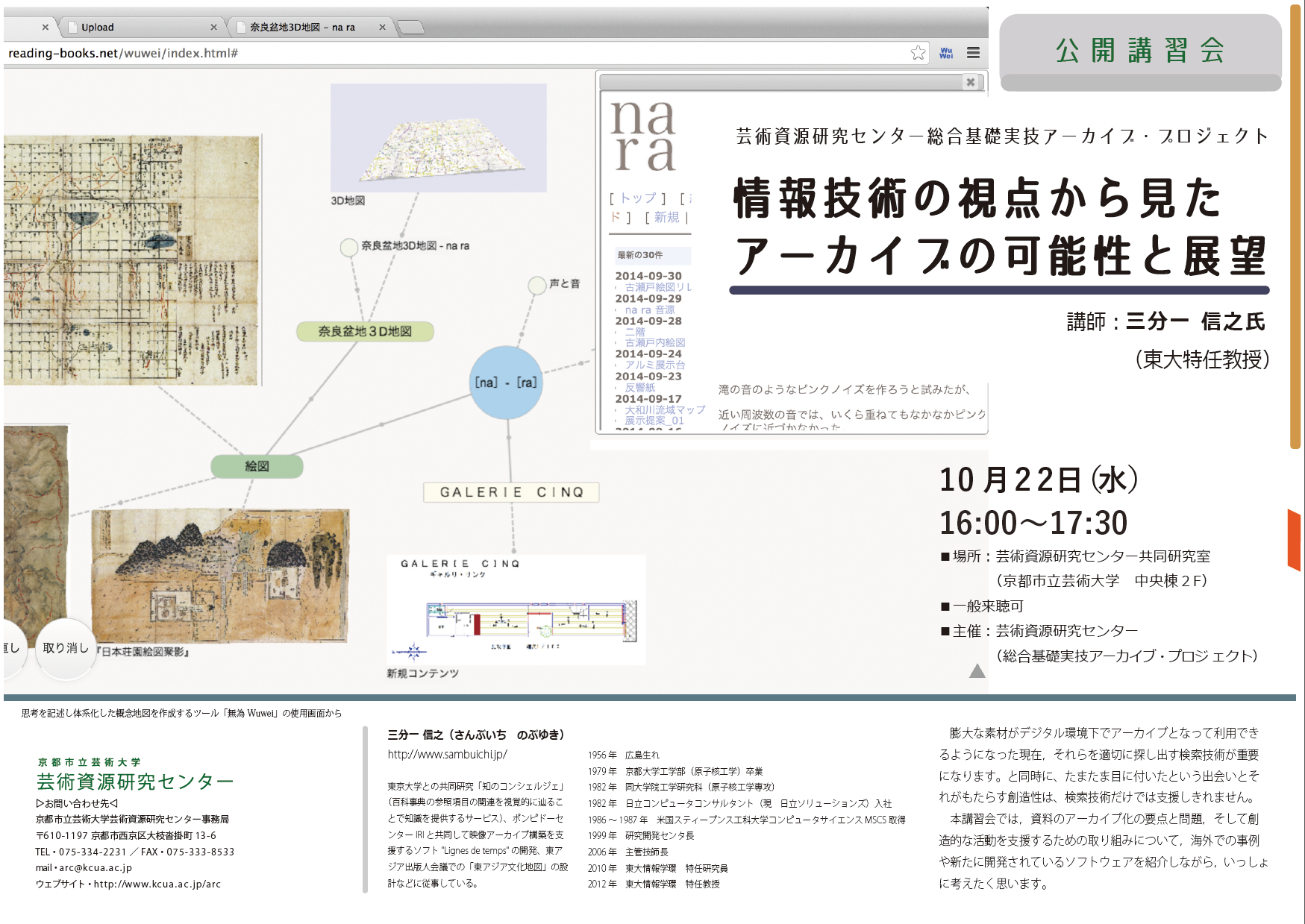

芸術資源研究センター総合基礎実技アーカイブ・プロジェクト公開講習会

膨大な素材がデジタル環境下でアーカイブとなって利用できるようになった現在,それらを適切に探し出す検索技術が重要になります。と同時に,たまたま目に付いたという出会いとそれがもたらす創造性は,検索技術だけでは支援しきれません。本講習会では,資料のアーカイブ化の要点と問題,そして創造的な活動を支援するための取り組みについて,海外での事例や新たに開発されているソフトウェアを紹介しながら,いっしょに考えたく思います。

■ 講師プロフィール

三分一 信之(さんぶいち のぶゆき)http://www.sambuichi.jp/

1956年 広島生れ

1979年 京都大学工学部(原子核工学)卒業

1982年 同大学院工学研究科(原子核工学専攻)

1982年 日立コンピュータコンサルタント(現 日立ソリューションズ)入社

1986~1987年 米国スティーブンス工科大学コンピュータサイエンスMSCS取得

1999年 研究開発センタ長

2006年 主管技師長

2010年 東大情報学環 特任研究員

2012年 東大情報学環 特任教授

東京大学との共同研究「知のコンシェルジェ」(百科事典の参照項目の関連を視覚的に辿ることで知識を提供するサービス)、ポンピドーセンターIRIと共同して映像アーカイブ構築を支援するソフト”Lignes de temps”の開発、東アジア出版人会議での「東アジア文化地図」の設計などに従事している。

現在,日本伝統音楽研究センター展観ギャラリー(新研究棟7階)では,展示「図形楽譜 -日本音楽と西洋音楽-」を開催中です。本展は,当センター重点研究「記譜プロジェクト」の藤田隆則教授(日本伝統音楽研究センター教授),竹内直(日本伝統音楽研究センター非常勤講師)が企画に携わっているものです。

日本において伝統音楽を伝承するにあたり,口承による方法の他,音の形を表現した図形楽譜が用いられてきました。対して,五線譜などの規範的な楽譜を発達させてきた西洋音楽の世界では,20世紀以降に五線譜以外の様々な記譜法が作曲家たちにより試みられるようになりました。本展では,日本と西洋の様々な図形楽譜を紹介しています。

なお,お手持ちのスマートフォン等で展示についての音声案内(楽譜の音等 ※一部のみ)や補足情報を視聴することもできます。

この機会にぜひ,多様な記譜の世界をお楽しみください。

皆様のご来場をお待ちしております。

・展示 「図形楽譜 -日本音楽と西洋音楽-」

・会場 日本伝統音楽研究センター展観ギャラリー(新研究棟7階)

・会期 平成26年11月下旬まで(予定)

・利用できる時間 水曜日~金曜日の午前9時~午後5時