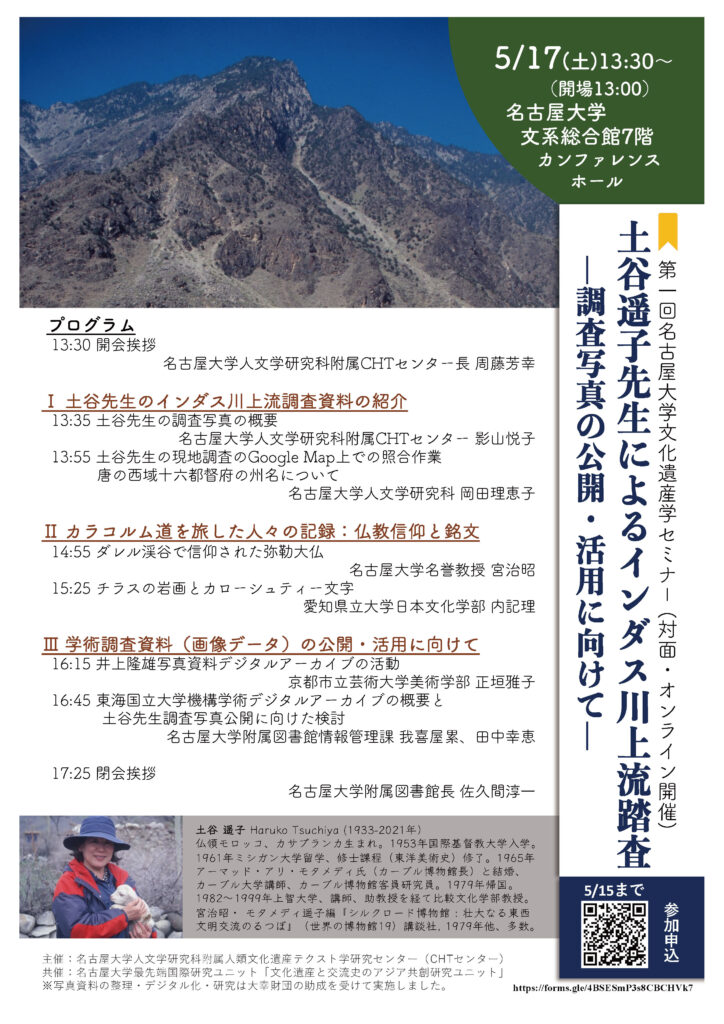

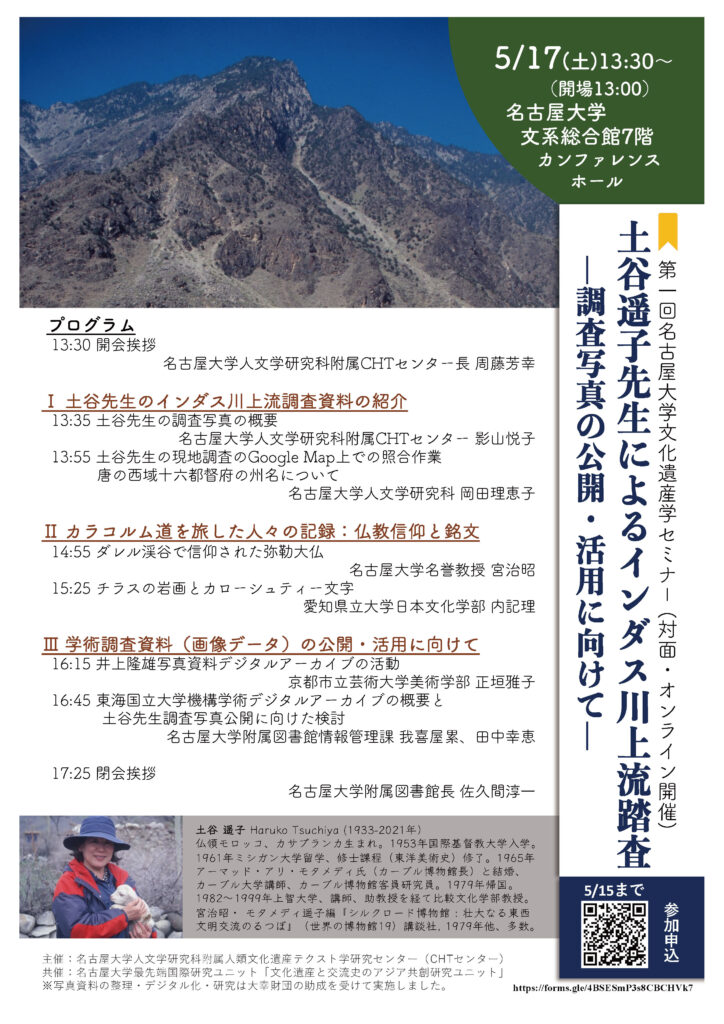

プロジェクト「井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究」のプロジェクトリーダー正垣雅子(美術学部准教授)が第一回名古屋大学文化遺産セミナー「土谷遥子先生によるインダス川上流踏査ー調査写真の公開・活用に向けてー」にて、、学術調査資料(画像データ)の公開・活用の事例例として、井上隆雄「ラダック・ビルマ仏教壁画」写真コレクションについて、報告します。

土谷遥子先生によるインダス川上流踏査ー調査写真の公開・活用に向けてー

開催日:2025年5月17日(土)13:30〜17:30

会 場:文系総合館7F カンファレンスホール

参加申込フォーム(5月15日まで)

名古屋大学人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター(CHTセンター)

チラシ(PDF)

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは、非常勤研究員を公募します。

公募の詳細については、「芸術資源研究センター非常勤研究員(非常勤講師)の公募について」を御覧ください。

採用予定日:令和7年10月1日(水)

書類提出期間:令和7年7月31日(木)※厳守・必着

芸術資源研究センター非常勤研究員(非常勤講師)の公募について

履歴に関する確認書

法人・大学諸規定

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは、非常勤嘱託員を公募します。終了いたしました。

公募の詳細については、「芸術資源研究センター非常勤公募のお知らせ」を御覧ください。

採用予定日:令和7年5月1日(予定)

書類提出期間:令和7年4月11日※厳守・必着

芸術資源研究センター非常勤研究員の公募について

法人・大学諸規定

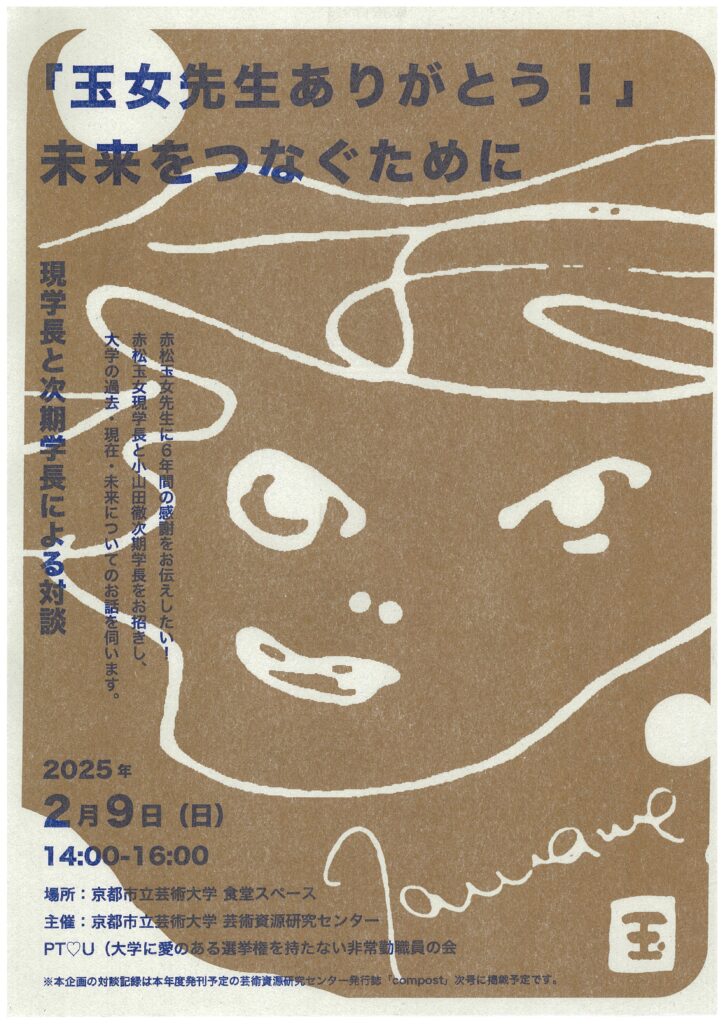

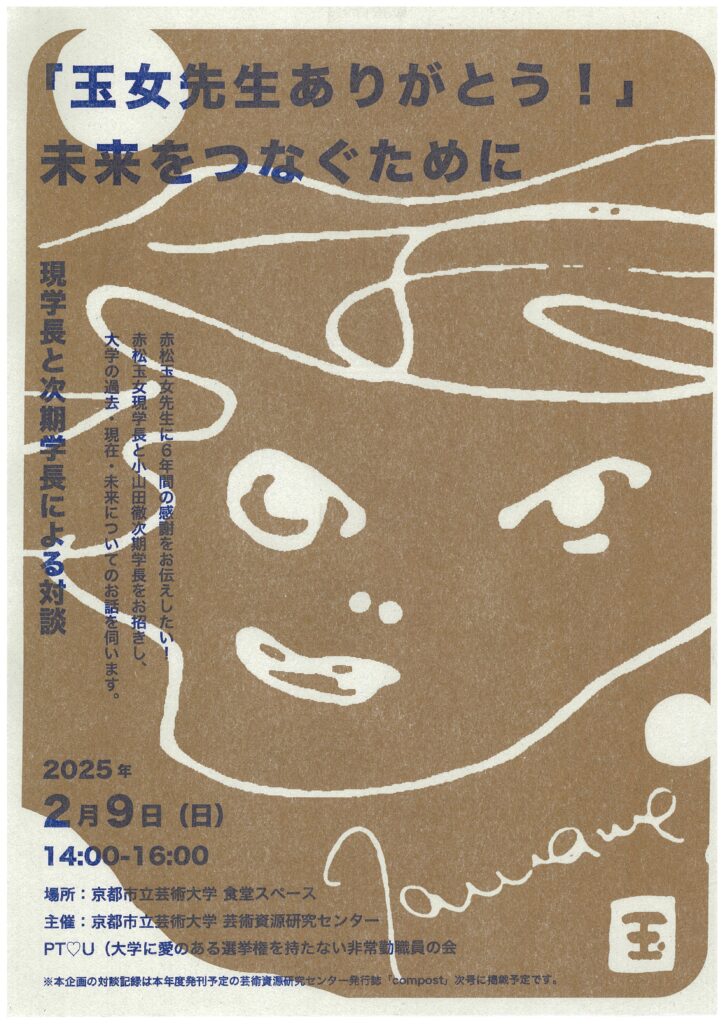

現学長と次期学長による対談

「玉女先生ありがとう!」未来をつなぐために

京芸は今年で創立145年を迎える日本最古の芸術大学です。その長い歴史の中で、2019年より初の女性学長として赤松玉女先生が就任され、6年間にわたり大学の発展に大きく貢献されました。2023年度のキャンパス移転を契機に、地域の歴史や文化、企業、機関とゆるやかに連携し、京芸を「創造の現場」としてさらなる飛躍へ導いてくださいました。

このたび、赤松玉女学長の6年間のご尽力に感謝を表すとともに、小山田徹次期学長を迎え、大学の過去、現在、未来についてのお話をうかがいます。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

日 時:2025年2月9日(日)14:00-16:00

場 所:京都市立芸術大学 食堂スペース

主 催:芸術資源研究センター

PT♡U(大学に愛のある選挙権を持たない非常勤職員の会

※本企画の対談記録は本年度発刊予定の芸術資源研究センター発行誌「compost」次号に掲載予定です。

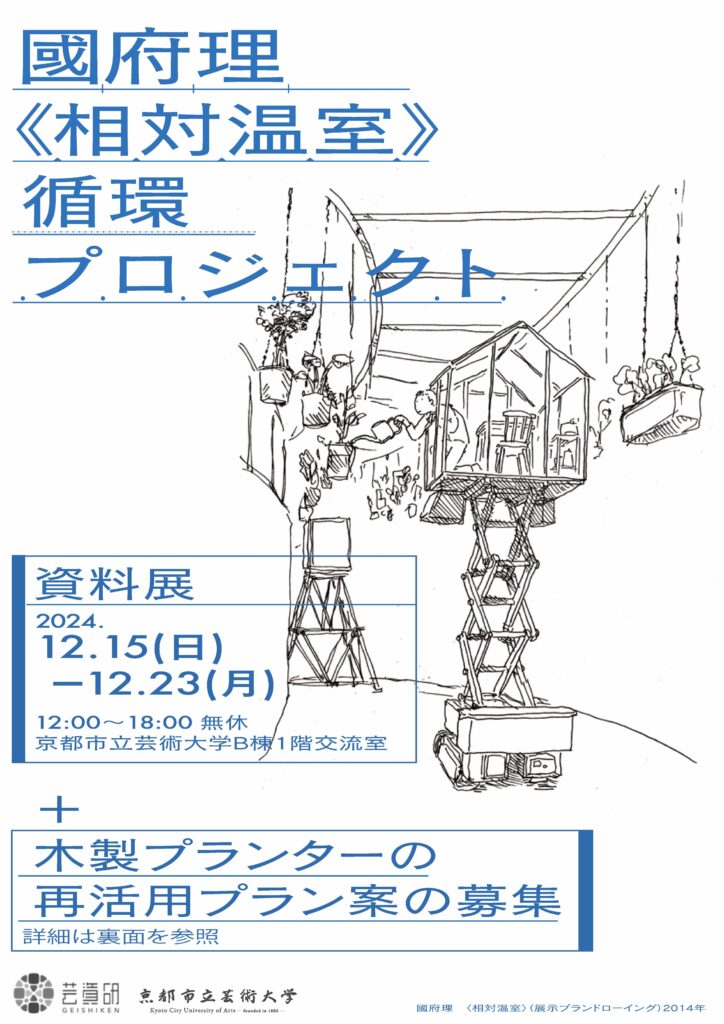

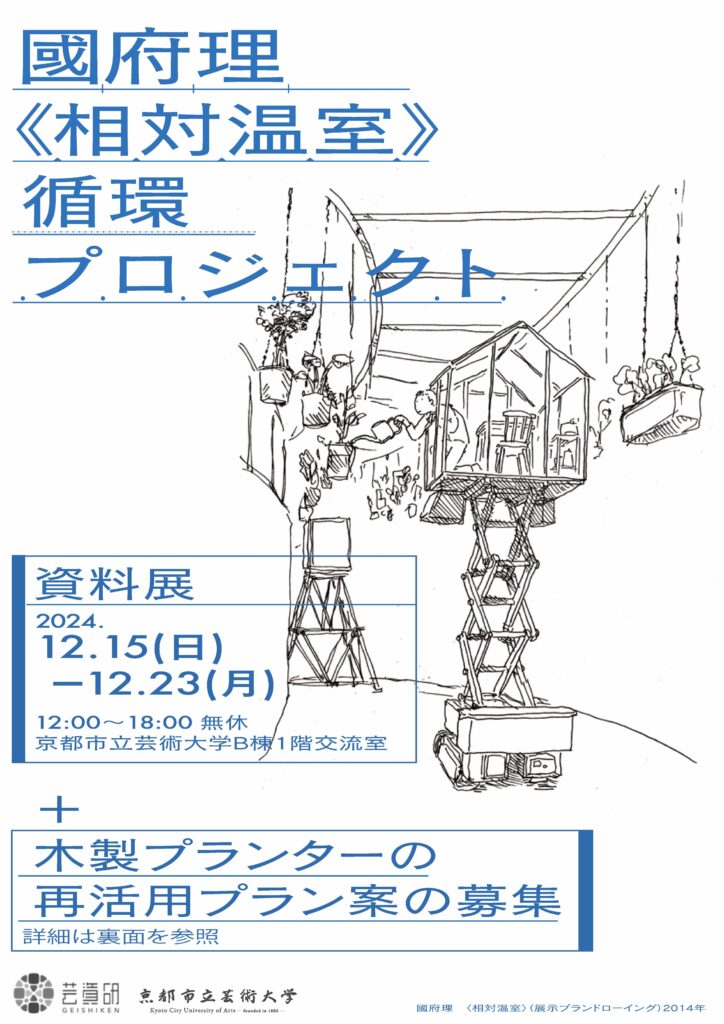

《相対温室》資料展

作家が遺した作品の一部は、「芸術資源」として、未来の創造活動や記憶の共有にどうつながるでしょうか。

國府理(1970-2014、京都市立芸術大学彫刻専攻修了)は、自動車などの乗り物をモチーフに、可動性や強度をそなえた 大型立体作品を制作した美術作家です。遺作の《相対温室》(2014)は、循環する水によって木製プランターから植物の種が芽吹き、生態系への思考をうながす作品です。

國府が制作した木製プランター18個をご遺族より提供いただきました。学生の皆さんに、作品の素材や学内での活動として再活用してもらうことを目的とし、《相対温室》の資料展示と再活用プラン案を募集します。再活用の事例は、成果発表の機会を設ける予定です。

2024年は、國府が事故で急逝してから10年の節目の年にあたります。國府は、自動車やパラボラアンテナなど工業製品を素材に用いつつ、植物や水という自然現象を取り込み、人工と自然の共生関係を考えてきました。都市部に移転した崇仁キャンパスで、隣接する高瀬川など植物や自然との共生を考える上でも、國府作品が示唆を与えてくれるでしょう。

國府自身、自動車のエンジンを水槽の中で稼動させるなど、「自動車」の本来の機能を逸脱・拡張する作品を制作しました。今回の「プランター」の使いみちも、植物生育用に限定されません。絵の支持体にする、版木にする、楽器の素材にする、ボートにして高瀬川に浮かべてみる・・・再活用のアイデアは無限大に開かれています。学生の皆さんからのたくさんの応募をお待ちしています。

日時:2024年12月15日(日)〜23日(月)/12:00~18:00 無休

会場:京都市立芸術大学B棟1階 交流室

主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター2024年度「現代美術の保存修復/再制作の事例研究―國府理《水中エンジン》再制作プロジェクトのアーカイブ化」

協力:國府克治、青木兼治、ARTCOURT Gallery

フライヤーデザイン:駒井志帆

チラシ(PDF)

説明会

会期中に学生を対象とした説明会を開催します。記録映像の特別上映と《相対温室》についてのミニレクチャー後、再活用のアイデアをブレーンストーミング的に話し合います。

日時:2024年12月19日(木)/15:30~17:00

申込不要・途中参加OK

会場:京都市立芸術大学C棟6階 多目的ギャラリー(601)

木製プランターの再活用プラン案の募集

締め切り:2025年3月15日(土)

結果通知:2025年3月末

制作期間:2025年4月以降~

成果発表:2025年秋頃予定

國府理(1970-2014)

1994年京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。自動車などの乗り物をモチーフに「夢の乗り物」を思わせる大型の立体作品を制作。造形表現に加え、実際の機能性も持ち合わせる。野村仁が主宰するソーラーカー・プロジェクトに参加し、技術面で支えた。また、テクノロジーとエコロジーの関係への関心から、植物や水を取り込み、文明社会と自然環境を対比させる作品を発表した。《相対温室》が展示された国際芸術センター青森での個展において、展示作品の点検中の事故で急逝した。

再活用を予定している「木製プランター」

高さ25cm✕横幅35cm✕長さ(奥行き)194cm ×計18個

《相対温室》(2014)

鉄塔に載せられた水槽から、高低差により樋を伝って水が流れ、水は木製プランターの土を潤し、パラボラアンテナの皿に溜まっていく。溜まった水は少しずつ下の水路に落ち、ポンプの作動により再び水槽(=水源)に戻る。プランターでは植物の種が芽吹き、パラボラの皿には苔生した石が盆景をつくる。

「水棲生物を飼育する水槽」「プランター」「盆景」という「自然を人工的に切り取った箱庭的世界(=温室)」を一つのサイクルのもとに提示することで、水の循環や生態系への思考をうながす。

あなたにとっての「沓掛時代の、忘れられないあの出来事」を100文字でお寄せください。

京都市立芸術大学の芸術資源研究センターは、おかげさまで2014年の設立から10周年を迎えました。

本センターでは、研究成果をまとめた出版物として、2020年度から紀要『COMPOST』を刊行してきました。

次号では、特集テーマを「沓掛図鑑(不完全版)」とし、本学が沓掛の地にあった1980年から2023年を「沓掛時代」と捉え、この時代についての個々人の「記憶」や「証言」を集め、記録し、10周年記念号として刊行する予定です。

そこで、1980年から2023年に本学沓掛キャンパスで過ごされた皆さんから、「沓掛時代の、忘れられないあの出来事」を募集します。

100文字以内のテキストであれば、川柳やポエムなど、文体は問いません。

制作室やレッスン室、食堂やグラウンドでの出来事、楽しかったことも切なかったことも、何でもお寄せください。

何か歴史をひとつに編もうとするときには、どうしても見落とされてしまう、たくさんの個々人の記憶があると思います。

ここでは、学生や教職員として沓掛時代を過ごした皆さんの、個々のさまざまな記憶をなるべくたくさん集めて、京都芸大の記録をつくりたいと思います。

ご応募いただいたテキストは、『COMPOST vol.05』(10周年記念号)の《ひとこと集「はみだしCOMPOST」》のコーナーに、紙幅の限り掲載します。

ぜひたくさんのエピソードをお寄せください。

募集概要

⚪️募集内容

・テーマ:「沓掛時代の、忘れられないあの出来事」

・文字数:最大100字

・川柳やポエムなど文体は自由です。

・本名あるいはペンネームでご投稿ください。

・おひとり何回でも応募可能です。

⚪️応募資格

本学の在学生、卒業生、教職員、研究員、元教職員・研究員

⚪️掲載先

京都市立芸術大学芸術資源研究センター紀要 『COMPOST vol.05 特集:沓掛図鑑(不完全版)』印刷版およびPDF版

⚪️応募方法

・参加規約にご同意の上、こちらのWebフォームに記入してご応募ください。

・投稿締切:2024年11月30日(土)23:59

⚪️応募物の選考

・応募物の掲載・不掲載については、COMPOST編集委員会が判断いたします。

・応募多数により、誌面に掲載できない場合は、PDF版で増補することも検討します。

フライヤー音楽学部ver.(PDF)

フライヤー美術学部ver.(PDF)

協力:京都市立芸術大学美術学部同窓会 象の会

#138|京芸ねこ…|CREDIT 名無しさん|LOCATION 音楽棟|YEAR 2021

#1505|総合基礎実技の流しそうめん|CREDIT neco|LOCATION アトリエ棟|YEAR 2018

#72|2回生1年遅れ…|CREDIT 石原|LOCATION 講堂|YEAR 2021

画像:「沓掛1980-2023」WEBサイト投稿画像より引用

「沓掛 1980-2023:沓掛学舎3Dアーカイバルプロジェクト」

京都市立芸術大学は今年10月1日、昭和55年からお世話になった京都市西京区大枝沓掛から京都駅東部の崇仁地区へ全面移転します。

この度、京都市立芸術大学芸術資源研究センターは、「沓掛1980-2023」プロジェクト及びSAKIYA株式会社と連携し、ドローンで空撮した4K映像を用いて、フォトグラメトリの手法により、在校生、卒業生に加え地元の皆様の記憶を作ってきた沓掛キャンパスの3Dアーカイブを制作しました。

沓掛キャンパスの記録を永遠に継承するため3Dアーカイブのモデルは、芸術資源研究センターにおいて恒久的に保管され、閲覧希望者の方向けにはセンター内の端末での閲覧に供します。また、本モデルを活用した創造活動をご検討の方に無料でデータを頒布いたします。(本モデルを活用して制作された成果物については、専用サイトにて活用事例として紹介いたします。商業利用および本学の権利を侵害するおそれのある二次利用はご遠慮いただきます。)

閲覧・データ頒布希望者の方は、下記メールアドレス宛にお申込みください。

arc@kcua.ac.jp

専用サイト(紹介映像をご覧いただくことができます。)

沓掛 1980-2023:沓掛学舎3Dアーカイバルプロジェクト

主催:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

協力:「沓掛1980-2023」プロジェクト

(学内特別研究助成「沓掛学舎アーカイブズ」/2020〜2022年度)

技術提供:SAKIYA株式会社(ドローン撮影・3Dスキャンモデル構築)

*この3Dアーカイブ制作は、科学研究費助成事業「分散型芸術資源アーカイブの理論と実装」の一環として、実施されました。

「沓掛1980-2023」プロジェクトにつきましては下記のサイトをご覧ください。

「沓掛1980-2023」

公式SNSでは収集した写真を随時ご紹介しています。

Twitter

Facebook

2022年5月25日。京都市立芸術大学・沓掛キャンパスの中心にある池の中から、二体のハニワが引き上げられました。

ひとつは、美術家の藤浩志さんが1985年の大学院修了制作のデモンストレーションの一環として制作したハニワ*。「大学」のメタファーとして作られたこのハニワは、藤さんの手で沓掛キャンパスの池に沈められ、以来、京都市立芸術大学の一部のように歴代の学生たちに親しまれてきたようです。

もうひとつのハニワは、それから30年後の学生たちが「総合基礎実技」の授業で藤さんのハニワをテーマに選び、リサーチして制作したもの。二体のハニワは池に並んで結婚式を挙げ、その後はずっと池の中に隠れていました。姿が見えない間も、学生たちはハニワを語り継ぎ、新入生でもその存在を知っているといいます。

多くの学生、講師、職員、卒業生たちが見守った二体のハニワ引き上げは、なにか特別なイベントというわけではなく、京芸の日常そのものの光景でした。芸資研のYoutube チャンネルで、その様子の記録映像を公開しています。

芸資研Toutubeチャンネル

動画制作:河原雪花 https://setsukakawahara.com/

写真:清水花菜

企画・撮影:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

* 藤さんのハニワは下記の展覧会に出展されます。

兵庫県立美術館 開館20周年 特別展「関西の80年代」

(会期:2022年6月18日〜8月21日)

2020年度より、THEATRE E9 KYOTOと京都市立芸術大学・芸術資源研究センターでは、

THEATRE E9 KYOTOで上演される作品を、基本的に全て記録(アーカイブ)するプロジェクト「THEATRE E9 KYOTO上演作品アーカイブ」を実施しています。

このたび、次年度のプロジェクトに参加していただける、メンバーを募集します。

説明会・研究会

- 2021年3月11日(木) 19:00〜20:00 募集説明会

- 2021年3月17日(水) 13:00〜15:00 THEATRE E9 KYOTOアーカイブ 研究会 [ゲスト:Yelena Gluzman氏(実験演劇演出家、映像作家)] 15:15〜16:15 募集説明会

- ※説明会・研究会はオンラインにて行います。参加される方は以下のフォームよりお申し込みください。申し込み後、当日のURLをご案内します。(説明会は二回とも同じ内容になります)

- 参加無料

【プロジェクト「THEATRE E9 KYOTO上演作品アーカイブ」とは?】

日本では、小さな劇場で上演された舞台芸術作品を、体系的に記録し、その記録を蓄積していくシステムがほとんど存在しません。記録作業は基本的に各カンパニーに委ねられており、公共的・恒久的に記録を保管し、舞台芸術の豊かさを継承していくためのしくみが不足しています。THEATRE E9 KYOTOでは、京都市立芸術大学・芸術資源研究センターと協働して、本劇場で上演された作品の記録を継続的に保管し、記録を閲覧できる環境を整えることによって、同時代・未来の舞台芸術関係者や研究者たちがより良い作品を制作し、さらなる研究活動と創作活動に活かすことができるような、「舞台芸術の共有資源」をつくることをめざしています。目標は高いのですが、今ある装備は、カメラ1台、パソコン1台です。限られた資源の中ではありますが、メンバーと実践を重ねて行く中で議論を重ねながら、少しづつアーカイブの方法から活用までの仕組みと内容をつくって参りたいと思います。

【参加条件】

年齢・職業は不問です。

「舞台芸術(パフォーミング・アーツ)を記録するのに最適な方法」や、「アーカイブされた舞台芸術資料の活用」「記録をもとにした作品制作や再演」などに、実践者・研究者・マネジメント・鑑賞者など、様々な視点から興味があること。

月に1〜2回程度、上演作品の撮影記録に参加できること(撮影日は公演ごとにスケジュール調整します)

※アーカイブミーティングはアーカイブの手法や芸術を記録することなどについて広く話し合う場となります。オープンな場として、アーカイブメンバーでなくても参加可能です。

【活動内容】

上演作品の撮影…映像撮影の経験は不問です。機材はこちらで準備します。撮影は 二人一組で行い、データはE9がマスターを、芸資研がバックアップを保管します。

ミーティングへの参加…プロジェクトの実務だけでなく、記録や活用の方法などについて、多彩なゲストを交えて話し合う場を設けます。開かれた会として開催し、パフォーミングアーツをめぐる豊かな文化をつくっていくことが目的です。毎月第1火曜日19:00からの実施を予定しています。

【特典!】

記録部メンバーには、E9サポーターズクラブエリア限定会員証を差し上げます(2021年度のほぼ全てのプログラムが鑑賞可能です)。

[研究会ゲストYelena Gluzman氏プロフィール]

実験演劇の演出家で映像作家でもあるイェレナ・グラズマン(Yelena Gluzman)は、認知科学、インタラクション研究、批判的障害学やフェミニストSTS(科学技術社会論)などの諸分野にまたがって活動しています。最近のプロジェクトでは、「他者の心」がどのように上演されるのかを室内実験において調べたり、聴覚障害者や難聴者の学生のためにリアルタイムの書き取りを行なうキャプション担当者たちの分散型コミュニケーションの生態学を分析しています。これまでに出版された仕事は、研究としてのパフォーマンス(PaR)の議論に貢献し、実験的反省性と「演劇としての研究」(RaT)の可能性を考察しています。グラズマンはニューヨークの出版社Ugly Duckling Presseの創設メンバーであり、『Emergency Index: An Annual Compendium of Performance Practice(エマージェンシー・インデックス;パフォーマンス実践の年間記録)』の創設編集者と、「Emergency Playscripts」シリーズの共同創刊者としても知られています。

【応募先】

応募の際には、以下のフォームから[氏名、所属、年齢、連絡先(メールアドレスと電話番号)、応募理由]を明記の上、ご応募ください。応募者多数の場合には審査の上、採用不採用のご連絡をします。

[説明会/研究会 参加申し込みフォーム]

https://forms.gle/bMXqpSDHLiYAtWki7

[新規メンバー 応募フォーム]

https://forms.gle/gaXzUMPZX6JubLvq9

【募集についてのお問い合わせ】

芸術資源研究センター:geishiken@gmail.com(担当:村上)

京都市立芸術大学芸術資源研究センター

〒610-1197 京都市西京区大枝沓掛町13-6 TEL/FAX : 075-334-2217 Email : geishiken@gmail.com

一般社団法人アーツシード京都

〒601-8013 京都府京都市南区東九条南河原町9-1 TEL:075-661-2515(10:00〜18:00) Email:info@askyoto.or.jp

THEATRE E9 KYOTO 上演作品アーカイブ

京都市立芸術大学・崇仁小学校の記録と記憶を継承するプロジェクト

崇仁小学校展|記憶のひきだし/見返りすうじん

2023年度,京都市立芸術大学が崇仁地区に移転します。

この移転に向けて2020年度に,崇仁小学校の建物は解体されます。

けれども,この建物であったことや思い出がなくなるわけではありません。

「崇仁小学校展|記憶のひきだし/見返りすうじん」は,たくさんの人たちが利用した崇仁小を,記憶がいっぱいつまった大きなひきだしに見立て,そのひきだしを引いたり出したりすることで,さまざまな人たちが記憶をひきし,見返しながら,未来に向けて継承していく催しです。

- 2020年3月20日(金・祝)〜3月31日(火)

- 3月23日,26日,30日はお休み

- 会場:元・崇仁小学校(京都市下京区川端町16)

- 参加無料(事前申込不要)

屋外展示

ミカエルさん

(制作・伊達伸明)

ミカエルさんのTwitter公開中!

日々変化を続けるミカエルさんの動向をチェックできます。

制作過程、校内散歩、バージョン変更企画などを随時発信!

展示

崇仁小学校資料展

「崇仁小学校をわすれないためにセンター」

会場:南校舎1階ギャラリースペース

参加方法:直接会場へお越しください。

入場無料

参加型展示・展示

校舎のかけら〈ーここでなにがあった?ー〉

会場:元崇仁小学校全体(参加型展示),南校舎1階ギャラリースペース(展示)

参加方法:南校舎西側入り口の受付でシールを受け取ってください。(無料)

写真展

懐かしい崇仁小学校の卒業生・教員の写真展

崇仁自治連合会と共催。歴代の卒業生・教職員集合写真を展示します。

会場:南校舎1階

入場無料

展示

100年後の未来に伝える崇仁地域の今

崇仁発信実行委員会と共催。崇仁地域の現在の姿を住民・学生と共に制作した写真や映像で紹介します。

会場:南校舎1階ギャラリースペース

入場無料

崇仁小学校アトリエ利用者による展示

劇団三毛猫座

舞台美術・衣装展

京都市立芸術大学出身者を中心に活動している劇団三毛猫座の舞台美術・意匠の展示です。

開催日:3月20日(金・祝日)~22日(月)

ギャラリー崇仁完成見学会

ギャラリー崇仁は、寺岡波瑠により設計され,約2年間京都市立芸術大学に関係のある様々なアーティストにより展覧会を開催してきました

本見学会は、ギャラリー崇仁の最後のイベントです。

開催日:3月14日(土)~29日(日)12:00-17:00

会場:本館1階 ギャラリー崇仁

コーディネーター¦SCRAPANTISE(黒川岳/寺岡波瑠/平田万葉)

新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、開催期間中は、アルコール消毒液を会場に配備するとともに、状況に応じて開催内容を変更する場合があります。ご了承ください。

チラシ

主催|京都市立芸術大学・崇仁小学校の記録と記憶を継承するプロジェクト共催|崇仁自治連合会 崇仁発信実行委員会

お問合せ|京都市立芸術大学芸術資源研究センター tel /fax 075-334-2217