| 2016年度から |

井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究

プロジェクトリーダー:正垣雅子(美術学部日本画、准教授)

オブザーバー:山下晃平(神戸学院大)・山根あずさ(元井上隆雄アシスタント)

写真家・井上隆雄(1940-2016)は、今熊野時代の京都市立芸術大学を記録した写真集『描き歌い伝えて』(1980年)に携わるなど、本学との関連も深く、同時代の美術に関する資料的価値を有する記録物も多い。残された膨大な写真資料や書籍などを対象として、アーカイブ(資料調査・分類・利活用)の実践を行いつつ、さらにそのような実際の資料調査を通じた美術・文化史への新たな方法論の構築を目指しています。

【共同研究】

2018年11月〜2021年12月31日:「井上隆雄写真資料のアーカイヴ構築に基づいたラダック仏教壁画のグラフィック的観点からの表現技法研究」

加須屋誠(芸術資源研究センター客員研究員)、正垣雅子(奈良芸術短期大学)、山下晃平(美術学部非常勤講師)

*DNP文化振興財団グラフィック文化に関する学術研究助成。

2021年4月〜2024年3月:井上隆雄撮影の仏教壁画のアーカイブ実践による仏教美術研究ネットワークの構築(特別研究助成)

研究代表者:正垣雅子(美術学部日本画、准教授)

共同研究者:畑中英二(美術学部総合芸術学科、教授)

研究協力者:菊谷竜太(京都大学白眉センター文学研究科、特任准教授)、末森薫(国立民族学博物館人類基礎理論研究部、准教授)、丸川雄三(国立民族学博物館人類基礎理論研究部、准教授)、石山俊(国立民族学博物館人類文明誌研究部、プロジェクト研究員)、寺井淳一(東京外国語大学、非常勤講師)、加須屋誠(芸術資源研究センター、客員研究員)、山下晃平(美術学部非常勤講師)、岡田真輝(無所属)

2021年度「地域研究画像デジタルライブラリ(DiPLAS)」公募プロジェクト採択(国立民族学博物館)

2021年7月より、国立民族学博物館との共同研究を開始しました。井上隆雄氏が残した1974年のインドのラダック地方、1975年から1978年のビルマ・パガンのポジフィルムのデータベース構築を進めています。

【お問い合わせについて】

本プロジェクトは、井上隆雄氏が多様なジャンルに沿った、様々な分野からの共同研究を推進しています。井上隆雄写真資料、あるいはアーカイヴ活動(資料調査・分類・利活用)にご関心の方はお問い合わせ下さい。

担当:正垣雅子 shogaki@kcua.ac.jp

【活動報告】

・2017年度

第19回アーカイヴ研究会:2017年12月9日(土)、元・崇仁小学校。

「1960〜70年代に見られる芸術表現の研究拠点形成と資料アーカイブの構築」

ゲスト:伊村靖子(情報科学芸術大学院大学)

2018年度

資料展「京都芸大「今熊野・岡崎学舎」井上隆雄写真展—もう一つの『描き歌い伝えて』—」

:2018年2月7-11日、元・崇仁小学校。

京都芸大「今熊野・岡崎学舎」井上隆雄写真展の展示風景

2020年度

資料展「井上隆雄「インド・ラダック仏教壁画」資料展—井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究— 蘇る天空の密教図像」:2021年3月23日(火)ー28日(日)、京都市立芸術大学小ギャラリー

資料展のWebサイトはこちら URL:http://www.kcua.ac.jp/arc/wp/inoue/index.html

*「井上隆雄全資料目録」も資料展用Webサイトで掲載しています。

資料展の様子

2023年度

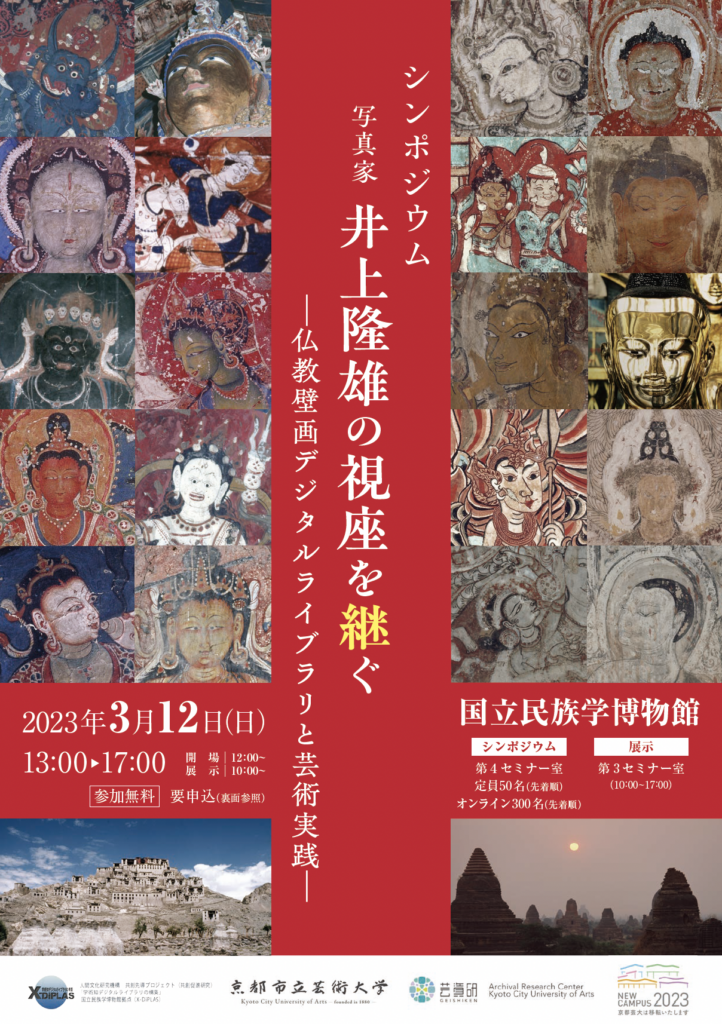

シンポジウム開催

2023年3月12日(土)13:00−17:00 国立民族学博物館において、シンポジウムとアーカイブ活動と芸術実践の展示を催しました。展示は井上隆雄が使用したカメラ、取材ノートなどの資料展示、民博から研究支援によるフィルム整理とデジタル化およびデジタルデータベースの実用化の紹介、写真を活用した模写作品などの芸術実践を紹介しました。シンポジウムでは、井上隆雄写真のアーカイブの研究発表と学術知として一般公開のデジタルライブラリへの展開など、活発な意見交換が行われました。

・2024年4月

アーカイブの活動記録集の刊行

2016年度から2023年度までの活動記録集を刊行しました。

PDF公開_写真家井上隆雄の視座を継ぐ

・2024年8月

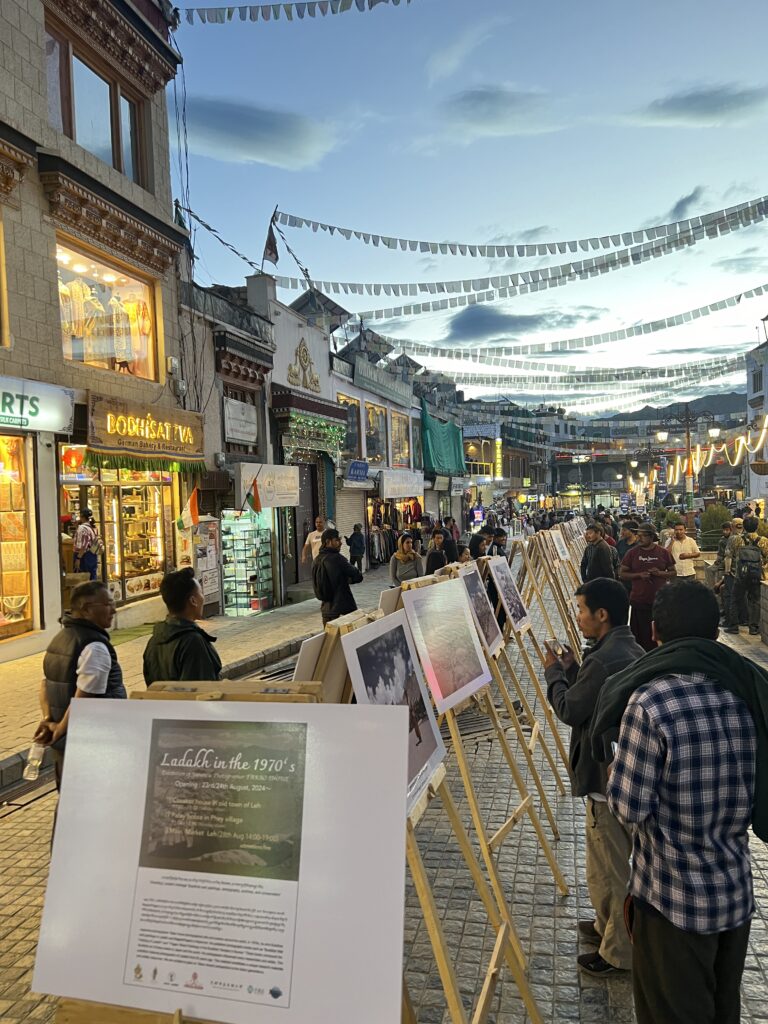

インド・ラダックでの写真展開催

1970年代、ラダックが外国人に開放された直後に訪れた井上隆雄が撮影した写真を、Achi Association, Shesrig Ladakh, Ladakh Buddhist Associationの協力を得て、ラダックのレーとフェイの4箇所で写真展を開催しました。芸術資源としてデジタルライブラリ化を進めている写真は、50年前のラダックの状況を記録しており、現地の方々から高い関心が寄せられました。

・2024年12月 「仏教研究とデジタル・ヒューマニティズ国際シンポジウム 大正新脩大蔵経の100年 SATの30年」のうち「日本のデジタル・ヒューマニティの近況を知る」で活動事例を紹介