第22回アーカイブ研究会

NETTING AIR FROM THE LOW LAND

第22回は,アーティストの渡部睦子氏をお招きします。

日時:2018年10月4日(木)17:30−19:30

場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

Special Performance by MAMIUMUートークの後にMAMIUMUによるパファオーマンスを予定しております。

チラシ

〈概要〉

約20年に及びオランダをベースにさまざまな土地を移動し、また人に出会いながら「そこにあるもの」を取り込み、独自のユニークな視点で再構成し作品制作を続けてきた渡部睦子。

■講師プロフィール

2018/09/10

第21回アーカイブ研究会

コミュニティ・アーカイブをつくろう!

日時:2018年9月28日(金)17:30−19:30

場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

チラシ

〈概要〉

今年はじめに刊行された、『コミュニティ・アーカイブをつくろう! せんだいメディアテーク「3がつ11にちをわすれないためにセンター」奮闘記』(晶文社)の著者3名によるトークイベントを開催します。

「3がつ11にちをわすれないためにセンター(わすれン!)」は、せんだいメディアテークが2011年に開設した、市民・専門家・メディアテークスタッフの協働による、東日本大震災とその復興のプロセスを、独自に発信・記録するためのプラットフォームです。

個々人による災害の記録は、近年twitterなどでも注目されています。けれども、こうした記録がマスメディアに利用されるだけでなく、つぎの災害にまで届く「声」になるためには、工夫が必要です。

この本では、「個別的で微細な手ざわりをもつ出来事を、さまざまな技術と道具をつかって、自分たちで記録し共有する」ための活動を、コミュニティ・アーカイブと呼んでいます。本書には、わすれン!に蓄積された、コミュニティ・アーカイブづくりのノウハウと成果、これからの課題をまとめました。

トークイベントでは、本書の背景と内容、そこに書ききれなかったことを紹介するとともに、本書刊行後に著者3人が続けているそれぞれの活動について、社会活動とアート、建築と展示とデザイン、記録とアーカイブと人類学など、さまざまなトピックについてお話します。

■講師プロフィール

北野央

佐藤知久

2018/09/10

第20回アーカイブ研究会

「Week End / End Game:展覧会の制作過程とその背景の思考について」

日時:2018年1月11日(木)17:30−19:30

場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

チラシ

〈概要〉

■講師プロフィール

服部浩之(キュレーター)

2017/12/24

第19回アーカイブ研究会

「1960〜70年代に見られる芸術表現の研究拠点形成と資料アーカイブの構築」

日時:2017年12月9日(土)14:00−16:30(13:30受付開始)

場所:元・崇仁小学校 1Fふれあいサロン

参加無料(事前申込不要)

チラシ

〈概要〉

タイムスケジュール

■講師プロフィール

企画:山下晃平:「井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究」プロジェクトリーダー

2017/10/30

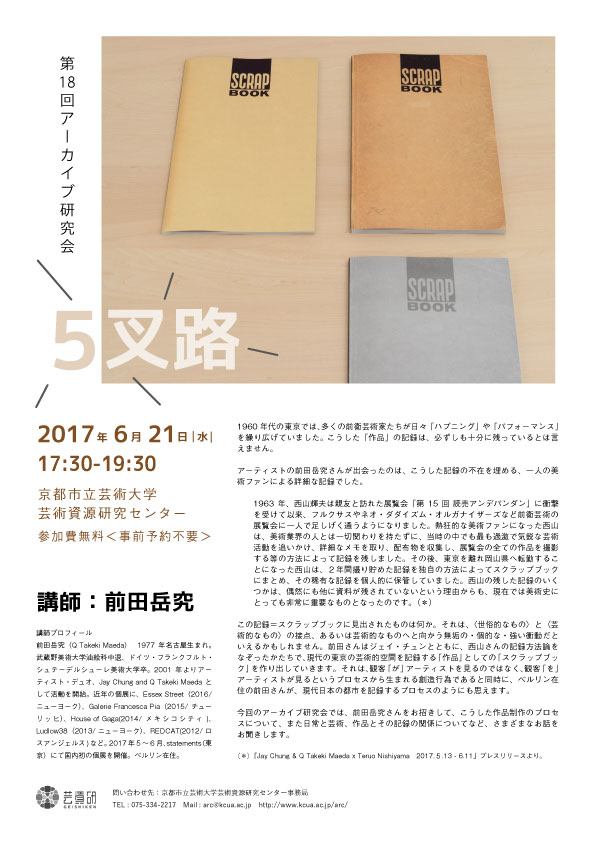

第18回アーカイブ研究会

「5叉路」

第18回の研究会は前田岳究氏をお招きします。

<概要>

アーティストの前田岳究さんが出会ったのは、こうした記録の不在を埋める、一人の美術ファンによる詳細な記録でした。

1963年、西山輝夫は親友と訪れた展覧会「第15回 読売アンデパンダン」に衝撃を受けて以来、フルクサスやネオ・ダダイズム・オルガナイザーズなど前衛芸術の展覧会に一人で足しげく通うようになりました。熱狂的な美術ファンになった 西山は、美術業界の人とは一切関わりを持たずに、当時の中でも最も過激で気鋭な芸術活動を追いかけ、詳細なメモを取り、配布物を収集し、展覧会の全ての作品を撮影する等の方法によって記録を残しました。その後、東京を離れ岡山県へ転勤することになった西山は、2年間撮り貯めた記録を独自の方法によってスクラップブックにまとめ、その稀有な記録を個人的に保管していました。西山の残した記録のいくつかは、偶然にも他に資料が残されていないという理由からも、現在では美術史にとっても非常に重要なものとなったのです。(*)

この記録=スクラップブックに見出されたものは何か。それは、〈世俗的なもの〉と〈芸術的なもの〉の接点、あるいは芸術的なものへと向かう無垢の・個的な・強い衝動だといえるかもしれません。前田さんはジェイ・チュンとともに、西山さんの記録方法論をなぞったかたちで、現代の東京の芸術的空間を記録する「作品」としての「スクラップブック」を作り出していきます。それは、観客「が」アーティストを見るのではなく、観客「を」アーティストが見るというプロセスから生まれる創造行為であると同時に、ベルリン在住の前田さんが、現代日本の都市を記録するプロセスのようにも思えます。

今回のアーカイブ研究会では、前田岳究さんをお招きして、こうした作品制作のプロセスについて、また日常と芸術、作品とその記録の関係についてなど、さまざまなお話をお聞きします。

(*)「Jay Chung & Q Takeki Maeda x Teruo Nishiyama 2017.5.13 – 6.11」プレスリリースより。

日時:2017年6月21日(水)17:30−19:30

場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

チラシ

講師プロフィール

2017/06/06

第17回アーカイブ研究会

「エイズ・ポスター・プロジェクトを振り返る」

第17回の研究会では,エイズ・ポスター・プロジェクトの活動に関わった,ブブ・ド・ラ・マドレーヌ氏(美術家),小山田徹氏(美術家),佐藤知久氏(文化人類学)らが当時の活動を振り返ります。

日時:2017年5月17日(水)17:30−19:30

場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター、カフェスペース内

参加無料(事前申込不要)

チラシ

■企画主旨

エイズ・ポスター・プロジェクト[APP]は,パフォーマンス・グループ「ダムタイプ」のメンバーや京都市立芸術大学の卒業生や在学生,京都市内の大学生や有志が集まって,1993年春に京都で開始されました。1980年代に世界各地でHIV/エイズに関するさまざまな活動が高まりましたが,日本では1990年代になってもHIV陽性者やエイズ患者,また様々なマイノリティを排除しようとする状況がありました。APPはそうした状況に対してポスター,フライヤー,スライドショーなどのビジュアル表現やクラブイベントなどによって,自分達の無知・偏見・無関心を見直し,メッセージを発信する活動を行いました。APPの活動には世界各地のNGOなどによって制作されたHIV/エイズに関するポスターの収集もあり,今回はそれらのポスターの一部をカフェスペースに展示し、1980年代から2000年代にかけての世界で制作されたポスターを通してAPPの活動を振り返ります。

*公益財団法人テルモ生命科学芸術財団現代美術助成(代表:石谷治寛)の支援を受けています。

同時開催「エイズ・ポスター・プロジェクト(1993−)アーカイブ」展 2017年4月19日(水)−5月19日(金)平日開室10時−17時、土・日・祝閉室、京都市立芸術大学芸術資源研究センター、カフェスペース内

企画:石谷治寛(京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員),ブブ・ド・ラ・マドレーヌ

協力:小山田徹,佐藤知久

設営:岸本光大,中田有美

2017/05/02

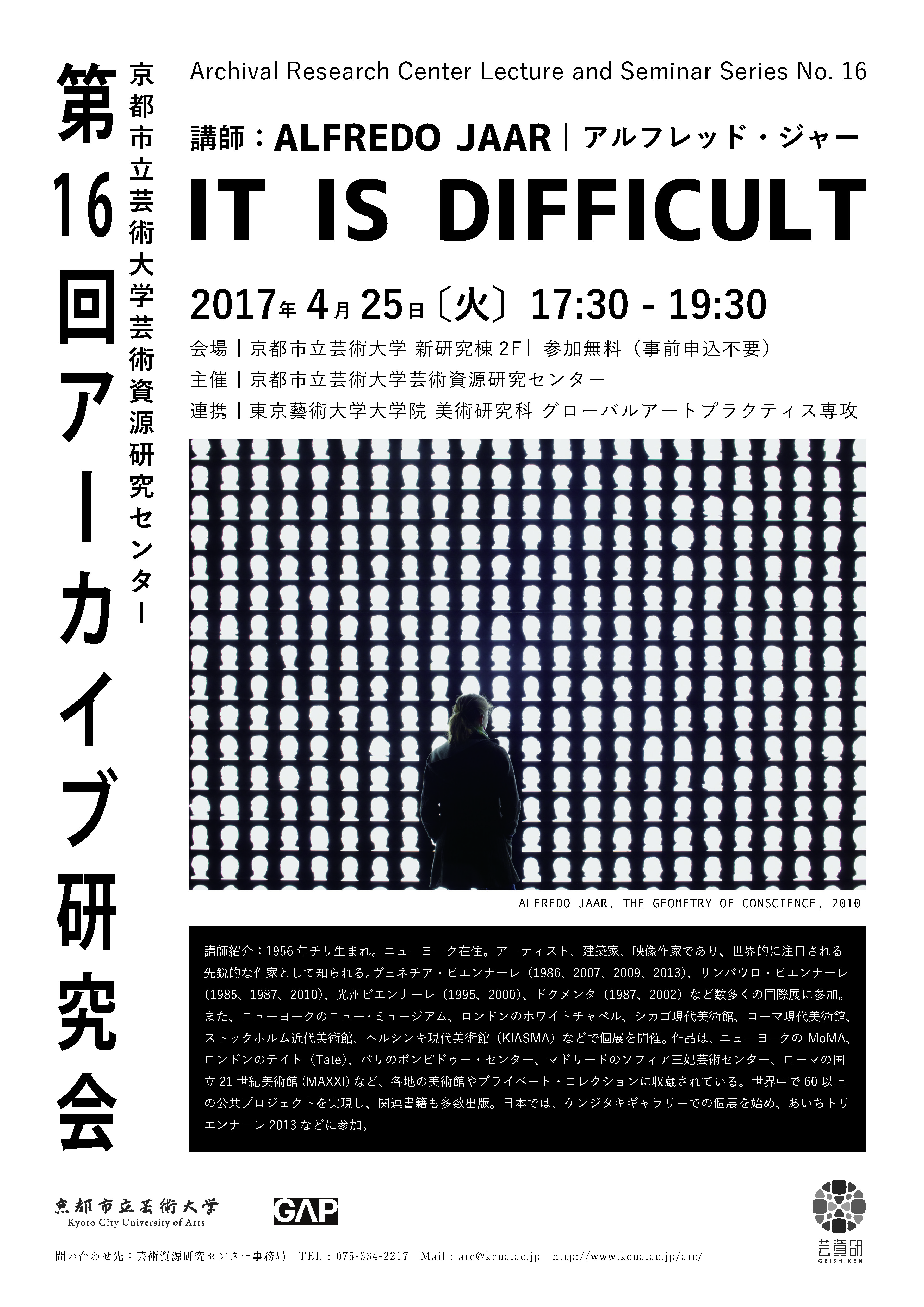

第16回アーカイブ研究会

アルフレッド・ジャー|ALFREDO JAAR「IT IS DIFFICULT」

第16回は,アーティスト,建築家,映像作家であるアルフレッド・ジャー氏をお招きします。

・日時:2017年4月25日(火) 17:30~19:30

・会場:京都市立芸術大学 新研究棟2F

・参加無料(事前申込不要)

チラシ

■講師プロフィール

1956年チリ生まれ。ニューヨーク在住。アーティスト、建築家,映像作家であり,世界的に注目される先鋭的な作家として知られる。ヴェネチア・ビエンナーレ(1986,2007,2009,2013),サンパウロ・ビエンナーレ(1985,1987,2010),光州ビエンナーレ(1995,2000),ドクメンタ(1987,2002)など数多くの国際展に参加。また,ニューヨークのニュー・ミュージアム,ロンドンのホワイトチャペル,シカゴ現代美術館,ローマ現代美術館,ストックホルム近代美術館,ヘルシンキ現代美術館(KIASMA)などで個展を開催。作品は,ニューヨークのMoMA,ロンドンのテイト(Tate),パリのポンピドゥー・センター,マドリードのソフィア王妃芸術センター,ローマの国立21世紀美術館(MAXXI)など,各地の美術館やプライベート・コレクションに収蔵されている。世界中で60以上の公共プロジェクトを実現し,関連書籍も多数出版。日本では,ケンジタキギャラリーでの個展を始め,あいちトリエンナーレ2013などに参加。

2017/04/11

第15回アーカイブ研究会

「アール・ブラウン音楽財団 – 理念、記録、プロジェクトとアクティビティー」

第15回は、アール・ブラウン音楽財団(EBMF)ディレクターのトーマス・フィヒター (Thomas Fichter) 氏をお招きします。

〈概要〉

アール・ブラウン(1926-2002)は、戦後ニューヨークを拠点としたアメリカ実験音楽家グループ ニューヨーク・スクールの一員で、ジョン・ケージ等と並び、音楽における不確定性、即興、記譜法の革新に対して独自の表現を追求した作曲家です。アレクサンダー・カルダーやジャクソン・ポロックといった同時代の美術表現からも影響を受け、「Open Form –開かれた形式」を自身の作曲において発展させました。

アール・ブラウン音楽財団ディレクターのトーマス・フィヒター氏による講演では、ブラウン作品の根幹を成す「Open Form」のコンセプトとブラウンのプロデューサーとしての活動、生涯を通じた作品の発展についてお話しします。さらに、ブラウン音楽財団が行うアーカイブ・プロジェクトと普及活動について、作曲家、音楽家、音楽学者との共同での取り組み事例から、アーカイブの創造的な活用について考えます。

・日時:2016年11月30日(水) 17:30~19:00

・会場:京都市立芸術大学 交流室

・参加無料(事前申込不要)

・通訳・コーディネート:青嶋 絢 (大阪大学文学研究科博士後期課程在籍)

チラシ

■講師プロフィール

アール・ブラウン音楽財団(EBMF)ディレクター。ドイツ出身、ニューヨーク在住。フライブルク音楽大学卒業後、演奏家(ベース・コントラバス奏者)としてクラシック、ジャズ、現代音楽など幅広い分野で活躍。Ensemble Modern (フランクルフト)のディレクター兼演奏家として、国際的な音楽フェスティバルやコンサートに多数出演する。現代音楽アンサンブルmusic Fabrik (ケルン) エグゼキュティブディレクター就任(2001-2004年)。これまで、ブーレーズ、ブラウン、リゲティ、ノーノ、ライヒ、シュトックハウゼン、クセナキスなど欧米の著名な現代音楽作曲家と仕事を共にする。2006年よりアール・ブラウン音楽財団ディレクターに就任。ブラウンのバイオグラフィー、作品アーカイブのオンラインインベントリー作成、楽譜再編出版事業などのアーカイブ事業に携わる。加えて、現代音楽の普及プログラムを積極的に企画する。2017年にはTIME SPANS festival、若手作曲家育成夏季プログラムなどをニューヨーク市で開催予定。

2016/11/08

第14回アーカイブ研究会

「ものが要請するとき加速する」

第14回は木村友紀氏をお招きします。

・日時:2016年10月27日(木) 17:30~19:00チラシ

■講師プロフィール木村友紀(きむらゆき)

2016/10/07

第13回アーカイブ研究会

「インターローカルなアーカイブの可能性」

第十三回は川俣正氏をお招きします。

〈概要〉

2009年に私が提唱して「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」で開設され、新潟の松代に設置された、地域のアートプロジェクトをアーカイブしているCIAN ( Center for Interlocal Art Network ) を具体的に紹介しながら、

日時:平成28年7月22日(金曜日)午後5時半から

会場:京都市立芸術大学 中央棟L1

参加無料(事前申込み不要)

チラシ

■ 講師プロフィール川俣 正

2016/07/12