特別招聘研究員 塩見允枝子著書の作品集 発行のお知らせ

塩見允枝子 パフォーマンス作品集 フルクサスをめぐる50余年

Mieko Shiomi Performance Works 1964-2016

この作品集は,フルクサスから出版された「イヴェント小作品」以後のことばを含んだパフォーマンス作品や寄稿文・献呈曲などから選出された45の作品と演奏の記録です。

以下の書店・ギャラリーで取り扱いが開始しました。

ご購入を希望の方は,お近くの販売店にお問い合わせください。

・京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

〒604-0052 京都市中京区押油小路町238-1

・アートブック・ユリーカ

オンラインストアで購入できます。 online store

ユリーカ・ブックショーで紹介されています。

・NADiff a/p/a/r/t |ナディッフ 本店

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-4 NADiff A/P/A/R/T 1F

・東京パブリッシングハウス

〒105-0022 東京都港区海岸1-14-24 鈴江第3倉庫4階

・豊田市美術館ミュージアムショップ

〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地1

・国立国際美術館ミュージアムショップ

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-2-55

・ギャラリー・ときの忘れもの

〒113-0021 東京都文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS

ブログに塩見氏のエッセイが掲載されています。

塩見允枝子のエッセイ「パフォーマンス作品集 フルクサスをめぐる50余年」

・金沢21世紀美術館ミュージアムショップ

〒920-8509石川県金沢市広坂1-2-1

・六本木ヒルズ アートアンドデザインストア

〒106-6150東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー ウェストウォーク3F

・カロ ブックショップ アンド カフェ

〒550-0002大阪市西区江戸堀1-8-24 若狭ビル5F

塩見允枝子(しおみ・みえこ 1938年~)

作曲家

岡山県出身。東京芸術大学楽理科在学中に小杉武久らとともに「グループ音楽」を結成し,即興演奏を行なった。また独自のイヴェント作品にも取り組んだ。64年ニューヨークへ渡り,「フルクサス」に参加。イヴェント,インターメディア,パフォーマンス,作曲など多様な活動を行なっている。

塩見允枝子 オーラル・ヒストリー

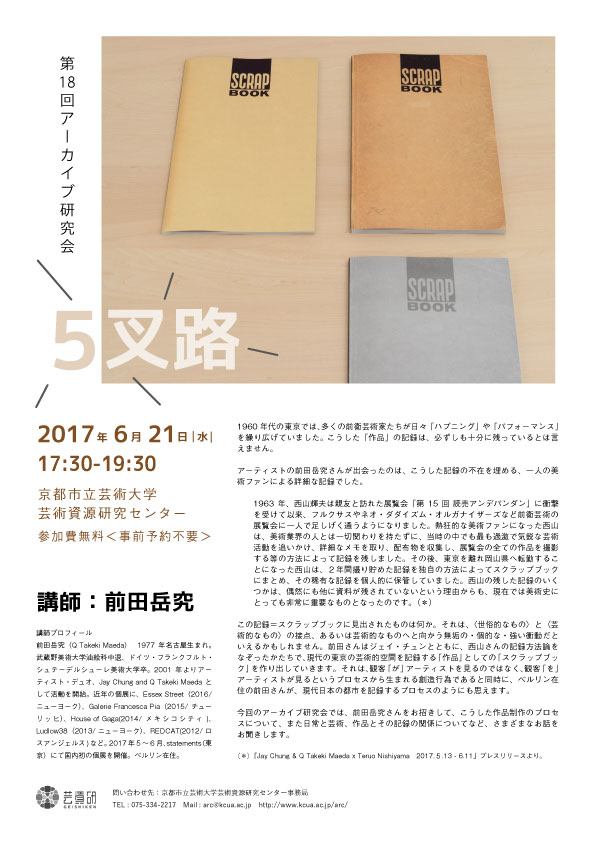

第18回アーカイブ研究会

「5叉路」

第18回の研究会は前田岳究氏をお招きします。

<概要>

1960年代の東京では、多くの前衛芸術家たちが日々「ハプニング」や「パフォーマンス」を繰り広げていました。 こうした「作品」の記録は、必ずしも十分に残っているとは言えません。

アーティストの前田岳究さんが出会ったのは、こうした記録の不在を埋める、一人の美術ファンによる詳細な記録でした。

1963年、西山輝夫は親友と訪れた展覧会「第15回 読売アンデパンダン」に衝撃を受けて以来、フルクサスやネオ・ダダイズム・オルガナイザーズなど前衛芸術の展覧会に一人で足しげく通うようになりました。熱狂的な美術ファンになった 西山は、美術業界の人とは一切関わりを持たずに、当時の中でも最も過激で気鋭な芸術活動を追いかけ、詳細なメモを取り、配布物を収集し、展覧会の全ての作品を撮影する等の方法によって記録を残しました。その後、東京を離れ岡山県へ転勤することになった西山は、2年間撮り貯めた記録を独自の方法によってスクラップブックにまとめ、その稀有な記録を個人的に保管していました。西山の残した記録のいくつかは、偶然にも他に資料が残されていないという理由からも、現在では美術史にとっても非常に重要なものとなったのです。(*)

この記録=スクラップブックに見出されたものは何か。それは、〈世俗的なもの〉と〈芸術的なもの〉の接点、あるいは芸術的なものへと向かう無垢の・個的な・強い衝動だといえるかもしれません。前田さんはジェイ・チュンとともに、西山さんの記録方法論をなぞったかたちで、現代の東京の芸術的空間を記録する「作品」としての「スクラップブック」を作り出していきます。それは、観客「が」アーティストを見るのではなく、観客「を」アーティストが見るというプロセスから生まれる創造行為であると同時に、ベルリン在住の前田さんが、現代日本の都市を記録するプロセスのようにも思えます。

今回のアーカイブ研究会では、前田岳究さんをお招きして、こうした作品制作のプロセスについて、また日常と芸術、作品とその記録の関係についてなど、さまざまなお話をお聞きします。

(*)「Jay Chung & Q Takeki Maeda x Teruo Nishiyama 2017.5.13 – 6.11」プレスリリースより。

- 日時:2017年6月21日(水)17:30−19:30

- 場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

- 参加無料(事前申込不要)

チラシ

講師プロフィール

前田岳究(Q Takeki Maeda) 1977年名古屋生まれ。武蔵野美術大学油絵科中退、ドイツ・フランクフルト・シュテーデルシューレ美術大学卒。2001年よりアーティスト・デュオ、Jay Chung and Q Takeki Maedaとして活動を開始。近年の個展に、Essex Street(2016/ニューヨーク)、Galerie Francesca Pia(2015/チューリッヒ)、House of Gaga(2014/メキシコシティ)、Ludlow38(2013/ニューヨーク)、REDCAT(2012/ロスアンジェルス)など。2017年5~6月、statements(東京)にて国内初の個展を開催。ベルリン在住。

ニューズレター第3号

2017年3月31日発行

PDF版をこちらでご覧いただけます。

第17回アーカイブ研究会

「エイズ・ポスター・プロジェクトを振り返る」

第17回の研究会では,エイズ・ポスター・プロジェクトの活動に関わった,ブブ・ド・ラ・マドレーヌ氏(美術家),小山田徹氏(美術家),佐藤知久氏(文化人類学)らが当時の活動を振り返ります。

- 日時:2017年5月17日(水)17:30−19:30

- 場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター、カフェスペース内

- 参加無料(事前申込不要)

チラシ

■企画主旨

エイズ・ポスター・プロジェクト[APP]は,パフォーマンス・グループ「ダムタイプ」のメンバーや京都市立芸術大学の卒業生や在学生,京都市内の大学生や有志が集まって,1993年春に京都で開始されました。1980年代に世界各地でHIV/エイズに関するさまざまな活動が高まりましたが,日本では1990年代になってもHIV陽性者やエイズ患者,また様々なマイノリティを排除しようとする状況がありました。APPはそうした状況に対してポスター,フライヤー,スライドショーなどのビジュアル表現やクラブイベントなどによって,自分達の無知・偏見・無関心を見直し,メッセージを発信する活動を行いました。APPの活動には世界各地のNGOなどによって制作されたHIV/エイズに関するポスターの収集もあり,今回はそれらのポスターの一部をカフェスペースに展示し、1980年代から2000年代にかけての世界で制作されたポスターを通してAPPの活動を振り返ります。

*公益財団法人テルモ生命科学芸術財団現代美術助成(代表:石谷治寛)の支援を受けています。

同時開催「エイズ・ポスター・プロジェクト(1993−)アーカイブ」展 2017年4月19日(水)−5月19日(金)平日開室10時−17時、土・日・祝閉室、京都市立芸術大学芸術資源研究センター、カフェスペース内

企画:石谷治寛(京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員),ブブ・ド・ラ・マドレーヌ

協力:小山田徹,佐藤知久

設営:岸本光大,中田有美

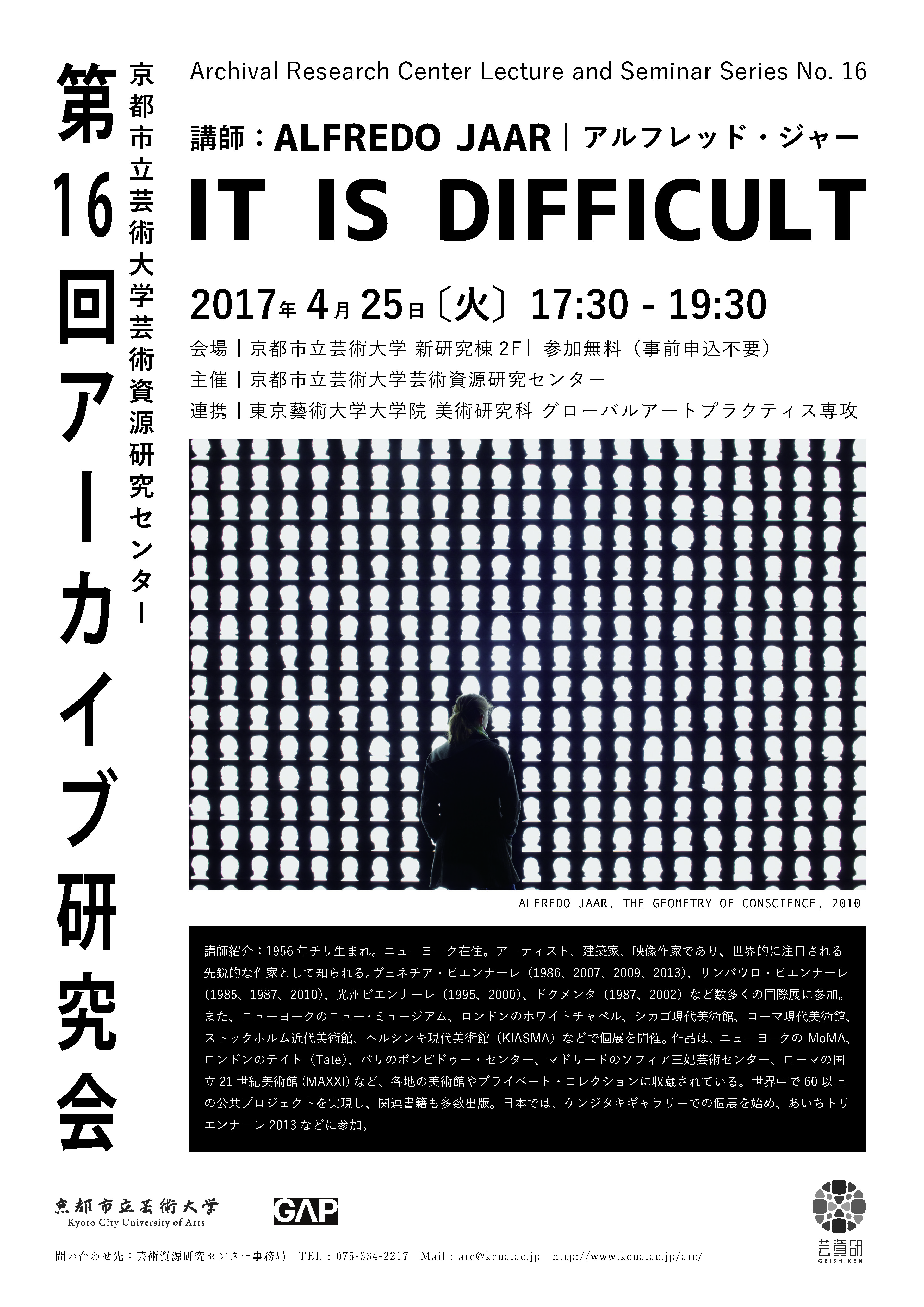

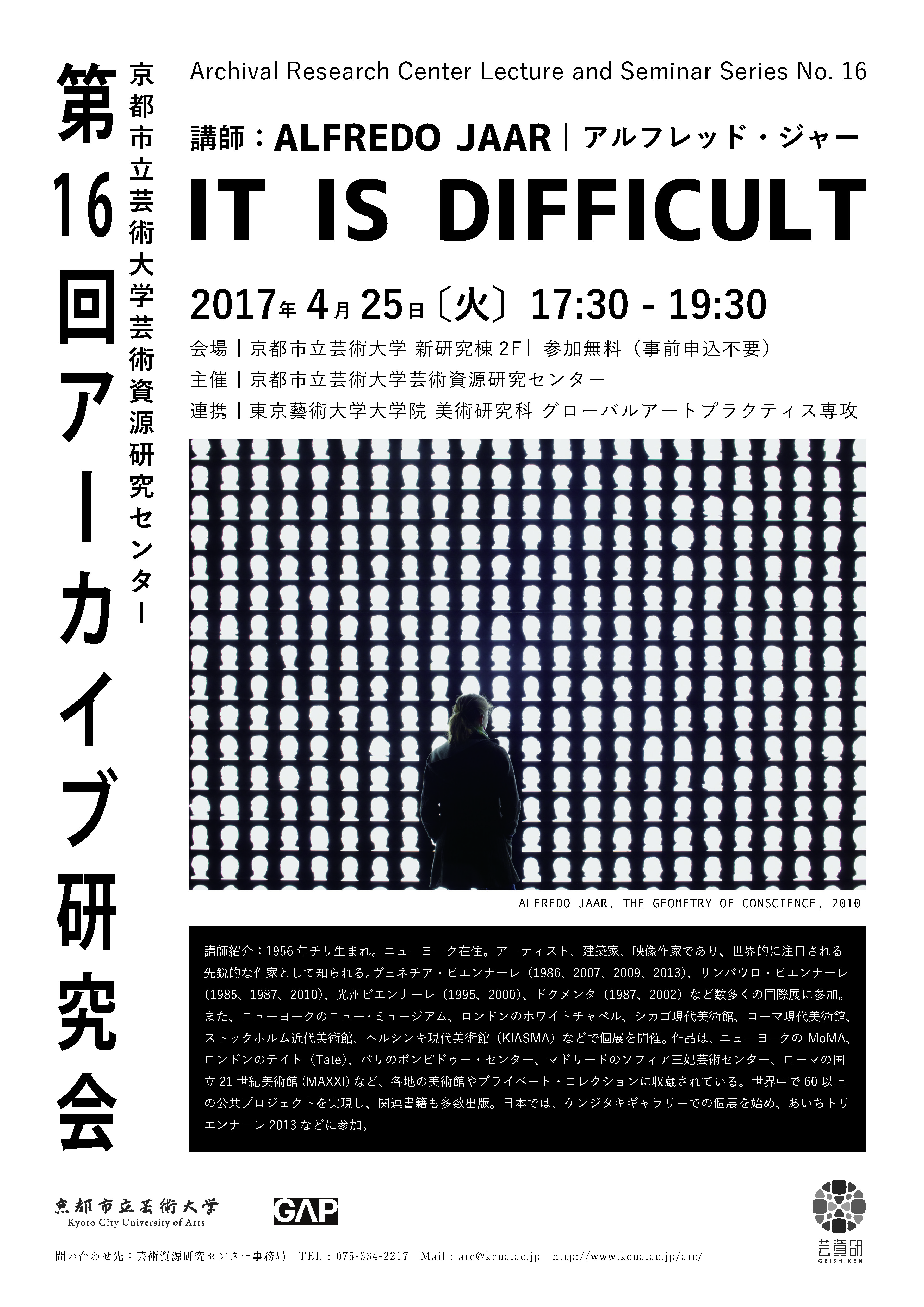

第16回アーカイブ研究会

アルフレッド・ジャー|ALFREDO JAAR「IT IS DIFFICULT」

第16回は,アーティスト,建築家,映像作家であるアルフレッド・ジャー氏をお招きします。

・日時:2017年4月25日(火) 17:30~19:30

・会場:京都市立芸術大学 新研究棟2F

・参加無料(事前申込不要)

チラシ

■講師プロフィール

1956年チリ生まれ。ニューヨーク在住。アーティスト、建築家,映像作家であり,世界的に注目される先鋭的な作家として知られる。ヴェネチア・ビエンナーレ(1986,2007,2009,2013),サンパウロ・ビエンナーレ(1985,1987,2010),光州ビエンナーレ(1995,2000),ドクメンタ(1987,2002)など数多くの国際展に参加。また,ニューヨークのニュー・ミュージアム,ロンドンのホワイトチャペル,シカゴ現代美術館,ローマ現代美術館,ストックホルム近代美術館,ヘルシンキ現代美術館(KIASMA)などで個展を開催。作品は,ニューヨークのMoMA,ロンドンのテイト(Tate),パリのポンピドゥー・センター,マドリードのソフィア王妃芸術センター,ローマの国立21世紀美術館(MAXXI)など,各地の美術館やプライベート・コレクションに収蔵されている。世界中で60以上の公共プロジェクトを実現し,関連書籍も多数出版。日本では,ケンジタキギャラリーでの個展を始め,あいちトリエンナーレ2013などに参加。

「大学の知」を活かした多角的な市政研究事業

[研究事業名] iCultureコンセプトに基づくまちづくりの新たな展開

「フリースペース・リサーチ・プロジェクト(FSRP)」

大学や美術館といった制度的施設とは異なったアートの「場」を作ることが、いま世界のいたるところで、様々な形で模索されています。それらを仮に「フリースペース」と呼ぶとすれば、そこには「芸術」や「文化」を、もっと私たちの生活に近い所に取り戻そうとする、共通の動機があるように思えます。このプロジェクトでは、そうしたフリースペースの現状をリサーチし、アイデアや問題を共有し、ネットワークを構築することを通して、芸術と文化の新しいあり方を求める時代の動向を明確にしてゆくことを目指しています。

その最初のミーティングを、3月25日(土)に開催したいと思います。

- 日時:平成29年3月25日(土曜日)13:00~15:00

- 会場:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

- 参加無料(事前申込み不要)

- 講師:蛇谷りえ(うかぶLLC 共同代表)

- 聞き手:吉岡洋(京都大学こころの未来研究センター教授)

- コメンテーター:チャンチ(オル太)

- 司会:加須屋明子(京都市立芸術大学)

- 主催:京都大学こころの未来研究センター,京都市立芸術大学芸術資源研究センター

- 問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 tel:075-334-2217 mail:arc@kcua.ac.jp

- Facebookイベントページ

【講師プロフィール】

蛇谷りえ(うかぶLLC 共同代表)

1984年大阪生まれ。2012年に「うかぶLLC」を設立し、共同代表の一人。うかぶLLCでは、鳥取県は湯梨浜町にある「たみ」と、鳥取市にある「Y Pub&Hostel」を経営している。また、鳥取大学地域学部教員の合同ゼミ「鳥取大学にんげん研究会」やアートプロジェクト「HOSPITALE」の運営管理や企画制作など、ある世界の中で、サテライト的な関わりであれこれつなげるのが得意。”外”担当。ukabullc.com

コメンテーター : Jang-Chi(オル太)

1983年茨城県生まれ。2009年に表現集団「オル太」を結成。2010年、多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業。オル太のメンバーと共に身体とコレクティブでの表現行為に基づく作品を制作する。これまで発表した主な作品に『オルガネラ』(2013年、金沢21世紀美術館)や『GHOST OF MODERN』(2014年、トーキョーワンダーサイト本郷)、『Walking Cascade』(2016年、釜山ビエンナーレ2016)など。第14回岡本太郎現代芸術賞にて岡本太郎賞受賞。

「大学の知」を活かした多角的な市政研究事業[研究事業名] iCultureコンセプトに基づくまちづくりの新たな展開

【国際会議 美術と社会的関与 Art and Community Engagement】

美術に関する伝統的なイメージには、アトリエやスタジオの中で特定のメディウムを用いて制作され、美術館やギャラリーといった社会からは隔てられた抽象的な空間において展示される、というモデルがありました。けれどもこの何十年か、アーティストたちは様々な場で多様なメディウムを駆使しつつ、社会や共同体と関わりながら製作するという形態が、世界的規模で拡大してきました。この会議では美術と社会・共同体との関わりを特定の地域に限らず広い視野から考えてみたいと思います。

当日のタイムテーブル

司会:加須屋明子(京都市立芸術大学教授)

14:00 趣旨説明

吉岡洋

(京都大学こころの未来研究センター教授)

14:15 講演1「関わる方法 国際的文脈からみた社会的関与芸術」

グナラン・ナダラヤン

(ミシガン大学教授)

15:15 講演2「参加と関与としての映像作品」

カロリナ・ブレグワ(美術家)

16:15 -休憩-

16:30 ディスカッション

~18:00 カロリナ・ブレグワ

グナラン・ナダラヤン

加須屋明子

吉岡洋

柳原銀行記念資料館で開催中の展覧会 Sujin Memory Bank Project #01 「デラシネ――根無しの記憶たち」の会期を延長しましたのでお知らせいたします。

Sujin Memory Bank Project #01 「デラシネ――根無しの記憶たち」

概要:京都市立芸術大学は2023年を目処にJR京都駅の東側,崇仁地域に移転することが予定されています。崇仁地域に建つ柳原銀行記念資料館は1997年の開館以来,地域の歴史,文化,生活資料を収集・展示してきました。当館所蔵資料の中には写真資料が数多くあり,その中には地域の人々の何気ない日常を写したとりとめのない写真や記念写真,家族アルバムもまた多く含まれています。これらは史料的価値を見出し難いものとしてこれまで人目に触れてきませんでした。本展で展示されるのは「歴史」の中には決して登場することのない,こうした写真です。持ち主の手から離れてデラシネ=根無し草となった匿名的で私的な写真たち。それを事実の証拠とみなし実証的な手法によって歴史を詳らかにするのではなく,別の仕方でこれらの写真に新たな生を与える場を作り上げること。本展はそのささやかな試みです。

会 期:2016年11月12日(土)〜2017年2月19日(日)

会 場:柳原銀行記念資料館(〒600-8206 京都市下京区下之町6-3)

開館時間:午前10時~午後4時30分

休 館 日:月曜日、火曜日、祝日 入場無料

企 画:林田新,髙橋耕平

主 催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター,柳原銀行記念資料館

協 力:石谷治寛,石原友明,桐月沙樹,斎藤智美,関口正浩,高嶋慈,山内政夫

京都市立芸術大学芸術資源研究センター企画展

「Sujin Memory Bank Project #01デラシネ――根無しの記憶たち」関連シンポジウム

「アート/アーカイヴ/ヒストリー」

柳原銀行記念資料館にて開催中の展覧会「Sujin Memory Bank Project #01 デラシネ――根無しの記憶たち」に併せて,シンポジウム「アート/アーカイヴ/ヒストリー」を開催いたします。近年,歴史学的な観点からのアーカイヴへの関心に加え,現代美術の領域でもアーカイヴを参照した作品が増えています。今回のシンポジウムでは両者を架橋することを試みます。長年,日本各地の地域映像アーカイヴに携わってこられた水島久光氏,美術館にて阪神淡路大震災に関する展覧会を企画してこられた江上ゆか氏をお招きし,従来のアプローチとは異なったやり方で歴史を紡ぎ,過去に触れることについて考えていきたいと思います。

- 日時:平成29年1月22日(日曜日)14:00~16:00

- 会場:柳原銀行記念資料館(〒600-8206 京都市下京区下之町6-3)

- 参加無料(事前申込み不要)

- 登壇者:水島久光(東海大学教授)

江上ゆか(兵庫県立美術館学芸員)

林田 新(京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員/京都造形芸術大学専任講師)

髙橋耕平(美術家)

- 企画:林田新,髙橋耕平

- 主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター,柳原銀行記念資料館

- 助成:平成28年度京都市立芸術大学特別研究助成

- 問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 tel:075-334-2006 mail:arc@kcua.ac.jp

- チラシ

Sujin Memory Bank Project #01 「デラシネ――根無しの記憶たち」

京都市立芸術大学芸術資源研究センター企画

「五線譜に書けない音の世界〜声明からケージ、フルクサスまで〜」の参加申し込みは定員に達しましたので、受付を終了いたしました。

たくさんの御応募を誠にありがとうございました。当日席を出す予定はございませんので、ご了承ください。

五線譜に書けない音の世界〜声明からケージ、フルクサスまで〜

日時:2017年2月26日(日) 14:30開場/15:00開演

会場:ギャラリー@KCUA アクセス

参加無料:要予約(先着順)

●プログラム

<第1部> 声明とジョン・ケージ

レクチャー

声明の記譜法について/藤田隆則(日本伝統音楽研究センター教授)

声明実演

①ジョン・ケージ:龍安寺(声明バージョン)

②ジョン・ケージ:Variations II

<第2部> 記譜法の展開

レクチャー

記譜法の展開〜日本の場合/竹内直(音楽学部・日本伝統音楽研究センター非常勤講師、芸術資源研究センター非常勤研究員)

③足立智美:Why you scratch me, not slap?

④一柳慧:電子メトロノームのための音楽

ゲストトーク

塩見允枝子(作曲家・芸術資源研究センター特別招聘研究員)

⑤塩見允枝子:カシオペアからの黙示(2016年委嘱新作)

|演奏者|

大井卓也(ヴォイス)上中あさみ(打楽器・ベル) 北村千絵(ヴォイス) 佐藤響(チェロ)

寒川晶子(電子ピアノ・トイピアノ) 鷹阪龍哉(声明) 橋爪皓佐(ギター)

|美 術|

二瓶晃

|企画構成|

京都市立芸術大学芸術資源研究センター記譜法研究会(代表:柿沼敏江 音楽学部教授)

※平成28年度京都市立芸術大学特別研究助成

チラシ

事前申込方法】

メールで受け付けています。①入場を希望される方の氏名②連絡先ご住所と電話番号を明記の上,arc@kcua.ac.jpへメールを送信してください。確認次第,整理番号を記載したメールを返信します(メールでのお申込が困難な方は,往復ハガキまたはFAXでお申込ください。)

事前申込されてから1週間経っても整理番号が届かない場合は,お手数ですが当事務局までお問い合わせください。

〔問い合わせ〕京都市立芸術大学芸術資源研究センター事務局

平日(8:30~17:15) TEL:075-334-2217 FAX:075-334-2217