刊行物のお知らせ

写真家井上隆雄の視座を継ぐ––仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践––

PDF版を公開いたしました。

下記のリンクよりご覧いただけます。

2024年4月1日発行

発行人:正垣雅子

編集:正垣雅子 岡田真輝 末森薫

装丁・ブックデザイン:久保友里奈

発行:京都市立芸術大学

印刷:(株) 遊文舎

ISBN978-4-910433-44-8 C3027

助成:京都市立芸術大学特別研究助成(2023-009)

写真家井上隆雄の視座を継ぐ––仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践––

PDF版を公開いたしました。

下記のリンクよりご覧いただけます。

2024年4月1日発行

発行人:正垣雅子

編集:正垣雅子 岡田真輝 末森薫

装丁・ブックデザイン:久保友里奈

発行:京都市立芸術大学

印刷:(株) 遊文舎

ISBN978-4-910433-44-8 C3027

助成:京都市立芸術大学特別研究助成(2023-009)

あなたにとっての「沓掛時代の、忘れられないあの出来事」を100文字でお寄せください。

京都市立芸術大学の芸術資源研究センターは、おかげさまで2014年の設立から10周年を迎えました。

本センターでは、研究成果をまとめた出版物として、2020年度から紀要『COMPOST』を刊行してきました。

次号では、特集テーマを「沓掛図鑑(不完全版)」とし、本学が沓掛の地にあった1980年から2023年を「沓掛時代」と捉え、この時代についての個々人の「記憶」や「証言」を集め、記録し、10周年記念号として刊行する予定です。

そこで、1980年から2023年に本学沓掛キャンパスで過ごされた皆さんから、「沓掛時代の、忘れられないあの出来事」を募集します。

100文字以内のテキストであれば、川柳やポエムなど、文体は問いません。

制作室やレッスン室、食堂やグラウンドでの出来事、楽しかったことも切なかったことも、何でもお寄せください。

何か歴史をひとつに編もうとするときには、どうしても見落とされてしまう、たくさんの個々人の記憶があると思います。

ここでは、学生や教職員として沓掛時代を過ごした皆さんの、個々のさまざまな記憶をなるべくたくさん集めて、京都芸大の記録をつくりたいと思います。

ご応募いただいたテキストは、『COMPOST vol.05』(10周年記念号)の《ひとこと集「はみだしCOMPOST」》のコーナーに、紙幅の限り掲載します。

ぜひたくさんのエピソードをお寄せください。

募集概要

⚪️募集内容

・テーマ:「沓掛時代の、忘れられないあの出来事」

・文字数:最大100字

・川柳やポエムなど文体は自由です。

・本名あるいはペンネームでご投稿ください。

・おひとり何回でも応募可能です。

⚪️応募資格

本学の在学生、卒業生、教職員、研究員、元教職員・研究員

⚪️掲載先

京都市立芸術大学芸術資源研究センター紀要 『COMPOST vol.05 特集:沓掛図鑑(不完全版)』印刷版およびPDF版

⚪️応募方法

・参加規約にご同意の上、こちらのWebフォームに記入してご応募ください。

・投稿締切:2024年11月30日(土)23:59

⚪️応募物の選考

・応募物の掲載・不掲載については、COMPOST編集委員会が判断いたします。

・応募多数により、誌面に掲載できない場合は、PDF版で増補することも検討します。

協力:京都市立芸術大学美術学部同窓会 象の会

#138|京芸ねこ…|CREDIT 名無しさん|LOCATION 音楽棟|YEAR 2021

#1505|総合基礎実技の流しそうめん|CREDIT neco|LOCATION アトリエ棟|YEAR 2018

#72|2回生1年遅れ…|CREDIT 石原|LOCATION 講堂|YEAR 2021

画像:「沓掛1980-2023」WEBサイト投稿画像より引用

芸術資源研究センター紀要

『COMPOST』vol.03 を発行しました

購入を希望される方は下記の注文フォームよりご注文ください。

◀︎本編目次▶︎ PDF版(本編)

p.005

巻頭言

井上明彦

p.008

COMPOST vol.03の表紙について

建畠晢

p.014

論文:アメリカ国立公文書館所蔵写真にみる、接収住宅と「占領」の眼差し

高嶋慈

p.054

論文:写真的距離-不鮮明画像としての版画は現代美術にならなかったのだろうか[エッセンシャル版]

山本和弘

p.078

論文:モーションキャプチャーシステムで取得したダンス動作に対する知覚評価と脳活動-躍動感と滑らかさは背反するか?

津崎実・川上央・佐藤直哉・青木敬士

p.104

研究ノート:バシェの音響彫刻が降りてきた!-修復・創造・教育の日々の記録

岡田加津子

p.129

研究ノート:新アコースティック鍵盤楽器考−河合小市ミニピアノの解体を通して

砂原悟+黒川岳

p.148

研究ノート:「地の地平《往還のとき》―伝統と創造の奥」定点観測2––地球市民の広場から

中村典子

p.161

研究ノート:「絵具に問う」プロジェクト報告 京都市立芸術大学芸術資料館所蔵の中国明代絵画に使用された白色顔料––画材の変遷の解明に向けたアーカイブ

王杰・高林弘実・竹浪遠・棚橋映水

p.180

研究ノート:工芸を保証しアーカイブする技術としてのブロックチェーン−B-OWNDが提案する工芸の新しいあり方

前﨑信也

p.190

研究ノート:國府理「水中エンジン」再制作にあたっての技術仕様書 ––2021年追記:「平成美術」展版

白石晃一

【シンポジウム】過去の現在の未来 キュレーションとコンサベーション2 その原理と倫理

p.210

開会あいさつ

石原友明

p.211

第一部 國府理《水中エンジン》とキュラトリアルな実践としての再制作

遠藤水城×白石晃一×高嶋慈

第二部 現代美術の保存修復の責務と倫理

p.219

『残余』の現代美術│保存修復と再制作のあいだ

田口かおり

p.223

テセウスの船としての現代美術

加治屋健司

p.227

美術作品の『再制作』について

中井康之

p.229

吉村益信《豚・pig lib;》の修復処置と保存の課題について

相澤邦彦

p.233

ディスカッション

遠藤水城/田口かおり/加治屋健司/中井康之/相澤邦彦

p.239

[重点研究プロジェクト]〈音楽学部・音楽研究科アナログ演奏記録デジタルアーカイブ化〉について

山本毅

◀︎資料編目次▶︎ PDE版(資料編)

p.004

2021年度芸資研の活動について

佐藤知久

p.006

芸術資源研究センター|研究活動一覧

重点研究プロジェクト

p.012

センターとしての研究事業

p.013

芸術資源研究センター|2021年度活動報告

重点研究プロジェクト

p.48

アーカイブ研究会

p.053

よりあいのまとめ

p.057

芸術資源研究センター|スタッフ一覧

2022年3月31日発行

編集:COMPOST編集委員会

発行:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

装丁・組版:松本久木+納谷衣美(松本工房)

表紙アートワーク:建畠晳

木版画制作:桐月沙樹

技術協力:鳥居本顕史・水口翔太・ウルトラファクトリー

表紙刷り:荒木帆乃香・大﨑緑・鬼頭謙・桐月沙樹・佐藤知久・高嶋慈・𡌶美智子・平田万葉・村上花織

印刷・製本:株式会社ライブアートブックス(株式会社 大伸社)

この度,紀要『COMPOST』vol.01,vol.02の販売を開始しました。

購入を希望される方は下記の注文フォームよりご注文ください。

『COMPOST』注文フォーム

ウェブ版は引き続きこちらからご覧ください。

芸術資源研究センター紀要

この度,紀要『COMPOST』vol.01を発行いたしました。

ウェブ版はこちらからご覧ください。

『COMPOST』の刊行に

いよいよと、というべきか、やっと、というべきか、京都市立芸術大学芸術資源研究センターから紀要『COMPOST』が発刊される運びになりました。めでたいことです。2014年の芸術資源研究センター(以下〈芸資研〉)のオープンから数えて6年にしてようやくの発行、ということになります。センターの最初の構想案を書いたのがその5年前の2009年のことなので、そこから数えると、10年以上が経過してしまいました。『COMPOST』は芸資研の紀要という位置づけなのですが、この少々変わったネーミングについては説明が必要かもしれません。

「アーカイブ」(正確にはアーカイヴズarchivesですが、ここでは「アーカイブ」と表記しています)の概念を説明する時に、「美術館は壁、図書館は書架、アーカイブはキャビネット」というような比喩が使われたりするのですが、「COMPOST=コンポスト」は、私たちの考えるもうひとつの動的なアーカイブ観を表しています。

コンポストとは、一般的に、生ゴミや排泄物などの有機物を微生物の力を借りて分解、堆肥化すること、またはその容れもののことですが、ゴミ箱とは違って、そこには、廃棄、保存・蓄積と同時に、変化と再生のイメージがあります。なぜ廃棄が保存へと移り変わるのかといえば、そこに変化・再生のプロセスがあるからです。本来の「アーカイヴズ」では対象とされる行政文章について、恣意的な書き換えや紛失を避けるべく、変化の少ない堅牢な保存を旨とするのですが、日々変化していく創造の現場である芸術大学のアーカイブには、その変化のプロセスがあらかじめ組み込まれているはずではないか?と考えてみましょう。そのような芸術としてのアーカイブひとつが「記譜法」です。楽譜は創造されたあたらしい音を記述して、時間を超えて保存継承する技法なのですが、同時に楽譜は、時間を超えて様々な読みと変化を許容し、あたらしく生き生きとした演奏=創造を生み出す可能性に開かれ、創造的に読まれるための開かれた記述(ノート)でもあります。私たちの考える「芸術大学におけるアーカイブ」というのは、例えばそんなイメージで「COMPOST」というメーミングにはそんな意図も込められているのです、実は。

まずは最初の一巻です。2020年をスタートに年1回の発行で10年を当面の目標にしていきます。できる限り息の長い存在でありますように、温かく見守っていただければ幸いです。

石原友明

(COMPOST vol.01 巻頭言より)

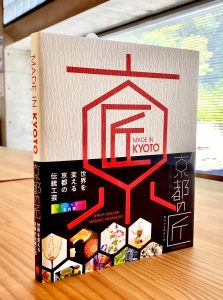

MADE IN KYOTO 京都の匠:世界を変える日本の伝統工芸

研究プロジェクト「京都工芸アーカイブ」より,京都の伝統工芸文化を紹介する本が出版されました。

京都工芸アーカイブについて

編集

2018年3月31日発行

編集:佐藤知久,高嶋慈

デザイン:桐月沙樹

PDF版をこちらでご覧いただけます。

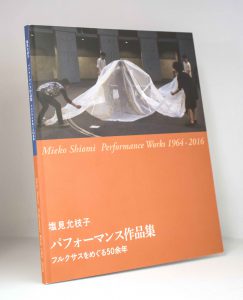

特別招聘研究員 塩見允枝子著書の作品集 発行のお知らせ

この作品集は,フルクサスから出版された「イヴェント小作品」以後のことばを含んだパフォーマンス作品や寄稿文・献呈曲などから選出された45の作品と演奏の記録です。

以下の書店・ギャラリーで取り扱いが開始しました。

ご購入を希望の方は,お近くの販売店にお問い合わせください。

・京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

〒604-0052 京都市中京区押油小路町238-1

・アートブック・ユリーカ

オンラインストアで購入できます。 online store

ユリーカ・ブックショーで紹介されています。

・NADiff a/p/a/r/t |ナディッフ 本店

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-4 NADiff A/P/A/R/T 1F

・東京パブリッシングハウス

〒105-0022 東京都港区海岸1-14-24 鈴江第3倉庫4階

・豊田市美術館ミュージアムショップ

〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地1

・国立国際美術館ミュージアムショップ

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-2-55

・ギャラリー・ときの忘れもの

〒113-0021 東京都文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS

ブログに塩見氏のエッセイが掲載されています。

塩見允枝子のエッセイ「パフォーマンス作品集 フルクサスをめぐる50余年」

・金沢21世紀美術館ミュージアムショップ

〒920-8509石川県金沢市広坂1-2-1

・六本木ヒルズ アートアンドデザインストア

〒106-6150東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー ウェストウォーク3F

・カロ ブックショップ アンド カフェ

〒550-0002大阪市西区江戸堀1-8-24 若狭ビル5F

塩見允枝子(しおみ・みえこ 1938年~)

作曲家

岡山県出身。東京芸術大学楽理科在学中に小杉武久らとともに「グループ音楽」を結成し,即興演奏を行なった。また独自のイヴェント作品にも取り組んだ。64年ニューヨークへ渡り,「フルクサス」に参加。イヴェント,インターメディア,パフォーマンス,作曲など多様な活動を行なっている。