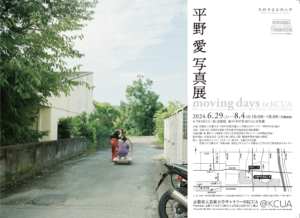

平野 愛 写真展「moving days in KCUA」関連イベント

「沓掛 1980–2023」プロジェクトアーカイブ展

平野 愛 写真展「moving days in KCUA」京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 問い合わせフォーム

2024/06/24

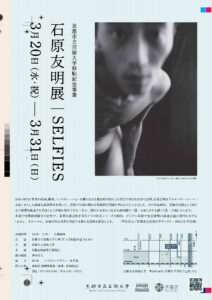

令和6年3月をもって退任する美術学部油画専攻の石原友明教授の退任記念企画として「石原友明芸術資源展」を開催いたします。

概要:美術作家石原友明についての芸術資源を、二種類の言説をまとめた「二冊の本」と、その他の関連資料を用いて展示します。これらの本は〈作家自身による〉言説をまとめたものと、美術批評家ら〈作家以外の書き手による〉言説をまとめたものです。そこから浮かびあがる「さまざまな相貌をもつ(あるいはもたされた)複数の作者像」は、ポストモダニズム期の美術作家にふさわしいとも言えますが、同時にそこには、書き手ーメディアによって意図的に切り出され複数化されていく「作家」の像を認めることも可能です。彼と彼以外の作者による二冊の本を軸に、芸術資源としての「言説」の意味について考察しながら、作家石原友明の思考とその創造活動への接近を試みます。

石原友明芸術資源展

関連シンポジウム「もうこれで終わりにしよう。」 アクセス 石原友明 (京都市立芸術大学美術学部油画専攻教授)光田由里 (多摩美術大学アートアーカイヴセンター 所 長・大学院教授)佐藤知久 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)岸本光大 (京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA学芸員)

石原友明展「SELFIES」

概要:1980年代に写真や絵画、彫刻、インスタレーションを織り交ぜた複合的手法による作品で注目を浴びて以降、石原友明は「セルフポートレート」をはじめとした多様な表現形式を用いて、芸術や知覚に関わる根源的な問題を明らかにしてきました。その作品群は、芸術が芸術として成り立つ原理を検証する手段として評価を受けてきた一方で、現代や未来につながる身体観や「個」の在り方をも鋭く予見・示唆しています。

チラシ

2024/02/15

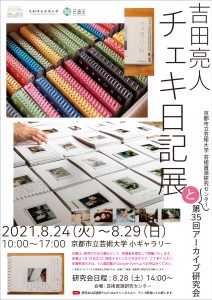

吉田亮人チェキ日記展と第35回アーカイブ研究会

チラシPDF

写真の日常的な氾濫と、写真が呼び起こしているように思われるさまざまな形の関心のため、《それは=かつて=あった》という[写真の]ノエマは、抑圧されることはないとしても、わかりきった特徴として無関心に生きられるおそれがある。「温室の写真」は、まさにそうした無関心から私の目を覚まさせたところであった。

このたび芸術資源研究センターでは、有限会社松本工房と共催で、写真家の吉田亮人氏による対話と展示の実験「チェキ日記展」を開催します。

|展示|2021年8月24日(火)~8月29日(日)10:00~17:00本展は、研究のための展示として、来場者を限定して開催いたします。来場は1日10名までに限定させていただきますので、ご了承ください。 申し込みフォーム

|研究会|8月28日(土)14:00~

▶︎芸資研YouTubeチャンネル

主催:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター、有限会社松本工房

吉田亮人(よしだ・あきひと)

松本久木(まつもと・ひさき)

2021/08/14

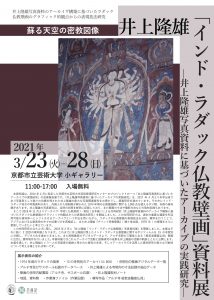

井上隆雄「インド・ラダック仏教壁画」資料展

京都市立芸術大学芸術資源研究センターのプロジェクトの一つ「井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究」では、3月23日(火)より資料展を開催します。

【アクセス】 http://www.kcua.ac.jp/access/

*ご来館の際はマスクを着用ください。手洗い・手指消毒の感染予防対策にご協力ください。

【主催】

2021/03/08

《バシェ音響彫刻 特別企画展》 1970年大阪万博から50年 〜 よみがえる響き ゆらめく身体 〜

バシェ音響彫刻は耳に響くだけでなく、身体に共振し、心の底の何かをゆり起こす。

「バシェの音響彫刻」とは、ベルナール・バシェ(1917-2015)、フランソワ・バシェ(1920-2014)兄弟によって考案された、音の鳴るオブジェです。1970年大阪万博において鉄鋼館に展示する音響彫刻の製作を依頼されたフランソワ・バシェは、来日して17基の音響彫刻を作りました。しかし万博閉幕後、音響彫刻はすべて解体され、倉庫に保管されたまま世の中から忘れられていきました。2010年、鉄鋼館が「EXPO’70パビリオン」として再開されることとなり、それを機にバシェの音響彫刻を修復・復元する計画が進み始めました。現在までに修復され、音の出せる状態で保管されている音響彫刻6基のうち、2013年に修復された「高木フォーン」「川上フォーン」、2015年京都市立芸大で修復された「桂フォーン」「渡辺フォーン」、2017年東京藝術大学で修復された「勝原フォーン」の5基が、今年11月ギャラリー@KCUAに集います。そして修復に至るまでのアーカイブを展示すると共に、コンサートやパフォーマンス公演、ワークショップなどを行ないます。また、コンサート終了後は、バシェの音響彫刻と教育音具パレット・ソノールに実際に触れて、音を体感することができます。

会 場 :京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAバシェの音響彫刻プロジェクト 2020年度 日本万国博覧会記念基金事業助成

お問い合わせ京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

チラシPDF

2020/09/17

京都市立芸術大学・崇仁小学校の記録と記憶を継承するプロジェクト

崇仁小学校展|記憶のひきだし/見返りすうじん

2023年度,京都市立芸術大学が崇仁地区に移転します。

2020年3月20日(金・祝)〜3月31日(火)

3月23日,26日,30日はお休み

会場:元・崇仁小学校(京都市下京区川端町16)

参加無料(事前申込不要)

屋外展示ミカエルさん

展示崇仁小学校資料展

参加型展示・展示校舎のかけら〈ーここでなにがあった?ー〉

写真展懐かしい崇仁小学校の卒業生・教員の写真展

展示100年後の未来に伝える崇仁地域の今

崇仁小学校アトリエ利用者による展示劇団三毛猫座

ギャラリー崇仁完成見学会

新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、開催期間中は、アルコール消毒液を会場に配備するとともに、状況に応じて開催内容を変更する場合があります。ご了承ください。

チラシ

主催|京都市立芸術大学・崇仁小学校の記録と記憶を継承するプロジェクト共催|崇仁自治連合会 崇仁発信実行委員会

2020/03/09

プロジェクト「うつしから読み取る技術的アーカイブ」

「模写を読む-画家は何をうつしてきたのか」

京都市立芸術大学芸術資料館の収蔵品は,来年140年を迎える本学の歴史の中で,様々な機会を得て集められてきました。それは本学にとって歴史の語り部ともいえます。

これらの用途の違いによって,線一本の描き方も違ってきます。一見,変わらないものの代表のように見える古画の模写ですが,実は極めて歴史的な産物なのです。

【主な展示予定作品】

本展企画担当

会期:2019年10月26日(土)-12月1日(日)9:00−17:00 月曜休館(月曜日が祝日の場合は翌火曜日休館)

ギャラリートーク:11月26日(12:15~12:45)

会場:京都市立芸術大学 資料館

入場無料

うつしから読み取る技術的アーカイブ

2019/11/20

「クロニクル京都1990s―ダイアモンズ・アー・フォーエバー、アートスケープ、そして私は誰かと踊る」

会期|2018年10月6日(土)~1月20(日)10:00~22:00(最終入館 21:30)https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/mamresearch006/index.html

〈展覧会経緯〉

「クロニクル京都1990s―ダイアモンズ・アー・フォーエバー、アートスケープ、そして私は誰かと踊る」は森美術館の「MAMリサーチ006」で、芸術資源研究センターの研究員石谷治寛と森美術館のキュレーターの椿玲子の共同企画です。本企画のもととなる調査は、2016年末からアーティスト、ブブ・ド・ラ・マドレーヌさんの協力で旧アートスケープに残された資料調査に端を発します。芸術資源研究センターでは、第17回アーカイブ研究会「エイズ・ポスター・プロジェクトを振り返る」http://www.kcua.ac.jp/arc/2017/05/17/ で、当時の主催者たちとのディスカッションを行いました。http://www.kcua.ac.jp/arc/lovers/ )、2016年度には、京都芸術センターでの展示に協力しましたが、本作の歴史的文脈を1990年代に焦点をあてて検討する資料展示にもなっています。https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/mamresearch006/03/index.html

〈関連イベント〉

ドラァグクィーン・パーティー&フィルム・スクリーニング

出演:DJ LaLa、DJ kor、シモーヌ深雪、ブブ・ド・ラ・マドレーヌ、マミー・ムー・シャングリラ、フランソワ・アルデンテ、アフリーダ・オー・ブラート、そよ風さん、ショコラ・ド・ショコラ、サナ・サイーダ、オナン・スペルマーメイド、ダイアナ・エクストラバガンザ、エンジェル・ジャスコ、おりいぶぅ、ウラジミール・パウダリーナ ほか

日時|2018年12月11日(火)19:30~0:30(受付開始 19:00)パーティー・スタート 19:30パーティー・クローズ 0:30

2018/10/29

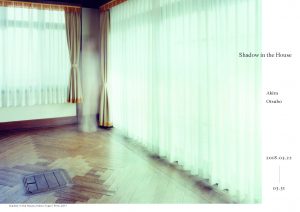

Akira Otsubo 「Shadow in the House」 2018年3月22日(木)~31日(土)10:00 – 17:00

会場|京都市立芸術大学 小ギャラリー

主催|京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

企画|高嶋慈

助成|平成29年度 京都市立芸術大学 特別研究助成

チラシ

〈展覧会概要〉

大坪晶の写真作品《Shadow in the House》シリーズは、時代の変遷とともに所有者が入れ替わり、多層的な記憶を持つ家の室内空間を被写体としています。室内に残る歴史の記録であると同時に、ダンサーが動いた身体の軌跡を長時間露光撮影によって「おぼろげな影」として写し込むことで、何かの気配や人がそこにいた痕跡を想像させます。それは、複数の住人の記憶が多重露光的に重なり合い、もはや明確な像を結ぶことのできない記憶の忘却を指し示すとともに、それでもなお困難な想起へと開かれた通路でもあります。

大坪は近年、日本各地に現存する「接収住宅」(第二次世界大戦後のGHQによる占領期に、高級将校とその家族の住居として使用するため、強制的に接収された個人邸宅)を対象とし、精力的なリサーチと撮影を続けています。撮影場所の選定にあたっては、建築史や都市史研究者から提供を受けた論文や資料を参照するとともに、「接収住宅」の所有者の遺族や管理者への聞き取りを行っています。展覧会は、《Shadow in the House》を写真作品、関連資料、資料に基づいた作品、批評テクストからなる複合的なインスタレーションとして構成します。これらを通して、「住宅」という私的空間から大文字の「歴史」や異文化の接触を捉え直す視座を開くとともに、接収の実態や生活様式の変遷が今日の私たちの文化や精神性に与えた影響についても考える機会とします。

また、会期中には、都市史研究者の村上しほり氏と、写真史・視覚文化研究者の林田新氏をお招きしたシンポジウムを開催いたします。

〈関連シンポジウム〉

「記憶⇄記録をつなぐ」Vol.2

2018年3月25日(日)14:00-16:00(参加無料、予約不要)

会場:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

●第一部

アーティストトーク(大坪晶)

レクチャー

「占領下の都市と接収:その記録と記憶」村上しほり(神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 研究員)

「Sujin Memory Bank Project:柳原銀行記念資料館と地域の記憶」林田新(京都造形芸術大学 アートプロデュース学科専任講師)

●第二部

ディスカッション「記憶⇄記録をつなぐ 」

参加者 : 村上しほり、林田新、大坪晶、高嶋慈(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター 研究員)

2018/03/07

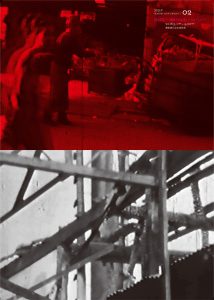

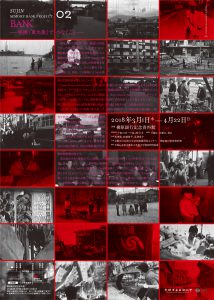

「Memory Bank Project #02 BANK――映画『東九条』でつなぐこと――」

明治32年に柳原町(崇仁地域)の町長であった明石民蔵らによって設立された柳原銀行。柳原銀行記念資料館は,その建物を移築・復元したもので,1997年の開館以来,地域の歴史,文化,生活資料を収集・展示してきました。かつて銀行であった建物には,現在,この地域にまつわる多様な記録資料が蓄えられています。「Sujin Memory Bank Project」とは,銀行に貯蓄されている地域の「記憶」をひとときの間お借りし,アーカイブ/ドキュメントについて,地域の歴史について実践的に考察していこうというプロジェクトです。2016年に開催した「Sujin Memory Bank Project #01 デラシネ――根無しの記憶たち」では,資料館所蔵の私的な写真を取り上げて展示を行いました。第二回目となる今回は資料館所蔵の映画「東九条」を取り上げ,上映展示を行います。

1969年に公開された映画「東九条」は,差別や貧困といった当時の東九条の厳しい現実を告発すべく制作された自主制作映画です。映画が映し出すのは1968年の東九条。2004年公開の映画「パッチギ!」と同じ時代と場所を描いています。手持ちの8mmカメラが東九条で営まれる人々の暮らしに深く分け入っていきます。監督を務めたのは山内政夫。現在の柳原銀行記念資料館事務局長です。

東九条が大きく様変わりした現在,この映画がかつて持っていた告発のリアリティは後景に退いています。さらに,資料館が保存するこの映画には当時あったはずの音声トラックがありません。1968年に撮影されてから時を経て,声を失ったこの映画は私たちに何を語りかけてくるのでしょうか。映画の冒頭では,1960年代の鴨川沿いの土手=bankに密集して立ち並ぶ家々が映し出されます。その少し上流,崇仁に建つかつての銀行=bankでこの映画は,過去と現在を,東九条と崇仁をゆるやかに結び合わせていくことでしょう。

会期:2018年3月1日〜4月22日チラシ

2018/02/26