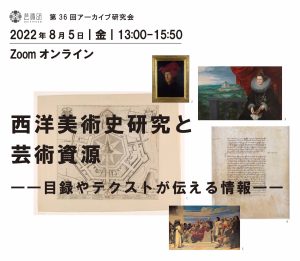

「西洋美術史研究と芸術資源 ――目録やテクストが伝える情報――」

本学の芸術資源研究センター(Archival Research Center)は、日々生み出される芸術作品や各種資料、作品が生み出される環境などを広く「芸術資源」と捉え直し、それらが新たな芸術創造に活かされるための諸条件やあり方などを探求しています。一方で西洋美術史研究においては、狭い意味でのアーカイブが史的研究に活用されてきただけでなく、広義の「芸術資源」を作家たちがどう活用し、次の制作・創造につなげていったのか、その有り様が常に探求されてきました。また、そうした「芸術資源」から作家や研究者が汲み取る「情報」や「内容」についても、決して一律に規定されるものではありません。本センターの打ち出す「芸術資源」の新たな定義は、伝統的な手法を取る美術史研究にとっても有意義なものです。その射程を今一度捉え直し、さらに広げていくためにも、伝統的なアーカイブやその周辺に眠る資料や、制作環境で活用されてきた芸術資源がどのようなもので、それらが制作や美術研究に如何に取り入れられてきたのかを多様な事例研究から知ることも、また意義のある取り組みだと言えるでしょう。

今回開催する研究会では、アーカイブの蓄積と活用の重厚な歴史を持つ西洋美術史分野において、具体的な作家・作品研究とアーカイブの提供する資料とが如何に結び付けられてきたかということを検証し、それをもとに考え、情報提供する機会となればと思っています。皆様のご参加をお待ちしております。

深谷訓子(美術学部 総合芸術学科 准教授)

日 時:8月5日(金)13:00-15:50

方 式:Zoomオンライン

チラシ

▶︎参加申し込みフォーム

リンク先のフォームに必要事項を記入して送信してください。

研究会前日に参加のためのZoom情報をお送りいたします。

プログラム

開会挨拶:森野彰人(芸術資源研究センター所長・美術学部 教授)

研究会へのイントロダクション:佐藤知久(芸術資源研究センター 教授)

【第1部】財産目録から探る作品のすがた|司会:今井澄子|

研究発表①

13:10-13:30

「財産目録から辿るティツィアーノ作品の来歴 - 展示状況とその変化」

大熊夏実(京都市立芸術大学・博士後期課程)

研究発表②

13:30-13:50

「収集品とアイデンティティ-ネーデルラント総督アルブレヒトとイザベラの美術コレクション」

深谷訓子(美術学部 総合芸術学科 准教授)

13:50-14:10

第1部 質疑応答とディスカッション

【第2部】テクストとしての芸術資源と美術史研究|司会:深谷訓子|

研究発表③

14:20-14:40

「16・17世紀イタリアにおける芸術家のための図書一覧」

倉持充希(神戸学院大学 講師)

研究発表④

14:40-15:00

「ドラクロワによる『ニコラ・プッサン伝』(1853年)-「芸術家伝」に何を学ぶか」

西嶋亜美(尾道市立大学 准教授)

研究発表⑤

15:00-15:20

「ヤン・ファン・エイク研究と古文書記録」

今井澄子(大阪大谷大学 教授)

15:20-15:50

第2部 質疑応答とディスカッション

(敬称略)

2022年5月25日。京都市立芸術大学・沓掛キャンパスの中心にある池の中から、二体のハニワが引き上げられました。

ひとつは、美術家の藤浩志さんが1985年の大学院修了制作のデモンストレーションの一環として制作したハニワ*。「大学」のメタファーとして作られたこのハニワは、藤さんの手で沓掛キャンパスの池に沈められ、以来、京都市立芸術大学の一部のように歴代の学生たちに親しまれてきたようです。

もうひとつのハニワは、それから30年後の学生たちが「総合基礎実技」の授業で藤さんのハニワをテーマに選び、リサーチして制作したもの。二体のハニワは池に並んで結婚式を挙げ、その後はずっと池の中に隠れていました。姿が見えない間も、学生たちはハニワを語り継ぎ、新入生でもその存在を知っているといいます。

多くの学生、講師、職員、卒業生たちが見守った二体のハニワ引き上げは、なにか特別なイベントというわけではなく、京芸の日常そのものの光景でした。芸資研のYoutube チャンネルで、その様子の記録映像を公開しています。

芸資研Toutubeチャンネル

動画制作:河原雪花 https://setsukakawahara.com/

写真:清水花菜

企画・撮影:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

* 藤さんのハニワは下記の展覧会に出展されます。

兵庫県立美術館 開館20周年 特別展「関西の80年代」

(会期:2022年6月18日〜8月21日)

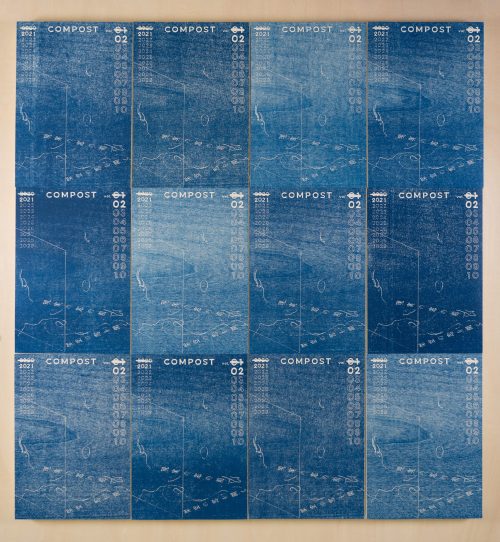

芸術資源研究センター紀要

『COMPOST』vol.03 を発行しました

購入を希望される方は下記の注文フォームよりご注文ください。

COMPOST 注文フォーム

◀︎本編目次▶︎ PDF版(本編)

p.005

巻頭言

井上明彦

p.008

COMPOST vol.03の表紙について

建畠晢

p.014

論文:アメリカ国立公文書館所蔵写真にみる、接収住宅と「占領」の眼差し

高嶋慈

p.054

論文:写真的距離-不鮮明画像としての版画は現代美術にならなかったのだろうか[エッセンシャル版]

山本和弘

p.078

論文:モーションキャプチャーシステムで取得したダンス動作に対する知覚評価と脳活動-躍動感と滑らかさは背反するか?

津崎実・川上央・佐藤直哉・青木敬士

p.104

研究ノート:バシェの音響彫刻が降りてきた!-修復・創造・教育の日々の記録

岡田加津子

p.129

研究ノート:新アコースティック鍵盤楽器考−河合小市ミニピアノの解体を通して

砂原悟+黒川岳

p.148

研究ノート:「地の地平《往還のとき》―伝統と創造の奥」定点観測2––地球市民の広場から

中村典子

p.161

研究ノート:「絵具に問う」プロジェクト報告 京都市立芸術大学芸術資料館所蔵の中国明代絵画に使用された白色顔料––画材の変遷の解明に向けたアーカイブ

王杰・高林弘実・竹浪遠・棚橋映水

p.180

研究ノート:工芸を保証しアーカイブする技術としてのブロックチェーン−B-OWNDが提案する工芸の新しいあり方

前﨑信也

p.190

研究ノート:國府理「水中エンジン」再制作にあたっての技術仕様書 ––2021年追記:「平成美術」展版

白石晃一

【シンポジウム】過去の現在の未来 キュレーションとコンサベーション2 その原理と倫理

p.210

開会あいさつ

石原友明

p.211

第一部 國府理《水中エンジン》とキュラトリアルな実践としての再制作

遠藤水城×白石晃一×高嶋慈

第二部 現代美術の保存修復の責務と倫理

p.219

『残余』の現代美術│保存修復と再制作のあいだ

田口かおり

p.223

テセウスの船としての現代美術

加治屋健司

p.227

美術作品の『再制作』について

中井康之

p.229

吉村益信《豚・pig lib;》の修復処置と保存の課題について

相澤邦彦

p.233

ディスカッション

遠藤水城/田口かおり/加治屋健司/中井康之/相澤邦彦

p.239

[重点研究プロジェクト]〈音楽学部・音楽研究科アナログ演奏記録デジタルアーカイブ化〉について

山本毅

◀︎資料編目次▶︎ PDE版(資料編)

p.004

2021年度芸資研の活動について

佐藤知久

p.006

芸術資源研究センター|研究活動一覧

重点研究プロジェクト

p.012

センターとしての研究事業

p.013

芸術資源研究センター|2021年度活動報告

重点研究プロジェクト

p.48

アーカイブ研究会

p.053

よりあいのまとめ

p.057

芸術資源研究センター|スタッフ一覧

2022年3月31日発行

編集:COMPOST編集委員会

発行:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

装丁・組版:松本久木+納谷衣美(松本工房)

表紙アートワーク:建畠晳

木版画制作:桐月沙樹

技術協力:鳥居本顕史・水口翔太・ウルトラファクトリー

表紙刷り:荒木帆乃香・大﨑緑・鬼頭謙・桐月沙樹・佐藤知久・高嶋慈・𡌶美智子・平田万葉・村上花織

印刷・製本:株式会社ライブアートブックス(株式会社 大伸社)

「リュート・タブラチュアの記譜法を考える——鳴ると記すのあわい」

日 時:2022年3月20日(日)開始:13:00/(開場)12:30)

◇ワークショップ:13:00-15:00

◇トーク・セッション:15:15-16:00

会 場:京都市立芸術大学大学会館ホール(京都市西京区大枝沓掛町13-6)ご来場は公共の交通機関をご利用ください。

定 員:50名(一般)一般申し込みはこちらのフォームより申し込みください。(先着順)

参加料:無料・要予約(筆記用具をご持参ください)

主 催:京都市立芸術大学

企 画:京都市立芸術大学芸術資源研究センター 「音と身体の記譜研究」プロジェクト

チラシ(PDF)

▶︎新型コロナウイルス感染防止対策のため,当日受付で検温等に御協力をお願いします。

【概要】

楽譜には、音楽を演奏するにあたっての様々な情報が書き込まれている。この楽譜を書く方法のことを記譜法(ノーテーション)という。

楽譜に書き込まれた情報は演奏をする際に必要なことがらだが、必要なことがらの定義は、地域や文化によって、また同じ地域でも時代によって変わる。

いっけんすると慣習的な読み方で読めるようでも、特定の地域や時代特有の読み方が必要なこともある。また楽譜に書かれていない情報を奏者が読み出すことが必要なことも、奏者によって引き出される情報が異なる場合もある。

ルネサンス期のリュート・タブラチュア(奏法譜)は、文章の句読点に相当する休符が書かれていない。そのため、この時代特有の多声的(ポリフォニック)な音の響き(テクスチュア)も、タブラチュアの表面からすぐには読み取れない。ただ、楽譜に書かれていないことがらを読み出すための読み筋はあり、書かれている情報の背後には、隠されたテクスチュアがある。

記譜法とは、端的に言えば、実際に演奏される音を書き記すための行為であるわけだが、記すという行為と現実に鳴る音とのあいだは、決して直線で結ばれてはいない。

本ワークショップでは、ルネサンス期のリュート・タブラチュアの記譜法を通して、鳴る音と記す行為のあいだを考える。(文:竹内直)

ワークショップ講師:笠原雅仁(古楽器奏者、声楽家)

トークセッション・ゲスト:岡田加津子(作曲家、本学教授)、三島郁(音楽学、本学非常勤講師)

【講師プロフィール】

笠原雅仁(声楽家、古楽器奏者)

武蔵野音楽大学声楽科にて宮本昭太氏に師事。同大学卒業後は有村祐輔氏のもとで声楽、古典音楽理論を学んだ後、1998年に渡英。ロンドンの英国王立音楽大学、大学院古楽科にてN.ロジャース、S.ロバーツの各氏に声楽を、J.リンドベルイ氏にリュートを師事。2002年より仏国のパリ市高等音楽院古楽科にてコルネットをJ.テュベリ氏に師事。2007年にディプロマを取得し、卒業。アンサンブル「エリマ」、「カンパニー・オートルムズュール」など、フランス内外の主要なバロックオーケストラやアンサンブル等と共演、またCDやラジオ・フランス、BBCの為の録音に参加する等、特に初期バロック音楽の専門家として国内外で活躍中。また、パルコ劇場主催の舞台劇「メアリー・ステュアート」にはリュート奏者として出演するなど、様々な分野での活動を拡げている。「アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニ」主宰。

【トークセッション・ゲスト プロフィール】

岡田加津子(作曲家、本学教授)

神戸生まれ。東京藝術大学作曲科卒業、同大学院音楽研究科修了。2003年バロックザール賞、2016年藤堂音楽賞受賞。作曲活動の一方で、楽譜を使わないで音楽する「リズミック・パフォーマンス」のワークショップを全国的に展開。また近年は、バシェの音響彫刻の保存と、音響彫刻を用いた新しい創造活動、教育活動に情熱を注ぐ。京都市立芸術大学教授。京都在住。

三島郁(音楽学、本学非常勤講師)

東京学芸大学大学院修士課程修了後、ケルン大学に留学、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門分野は西洋バロック期から19世紀の鍵盤楽器音楽の演奏・作曲論、数字付きバス文化研究。チェンバロ、通奏低音を亀谷喜久子、岩渕恵美子、C. チェラジの各氏に師事。国内外でバロック期の音楽や音楽修辞学などのレクチャーやコンサートを企画・開催。共著に『音楽文化学のすすめ:いまここにある音楽を理解するために』(2007年、ナカニシヤ出版)、『音楽を考える人のための基本文献34』(2017年、アルテス・パブリッシング)他がある。京都市立芸術大学、同志社女子大学、大阪音楽大学、甲南女子大学、大阪教育大学、各非常勤講師、京都市立芸術大学芸術資源研究センター共同研究員。

【トークセッション司会】:滝奈々子(芸術資源研究センター非常勤研究員)

【コーディネーター・進行】:竹内直(芸術資源研究センター非常勤研究員、プロジェクト・リーダー)

歴史的音源で検証するピアノ黄金期の音色

「ピアノの巨匠達の音色はこんなに多彩だった!」

~ 約百年前のピアノ銘器11種類の音色聴き比べ ~

スタインウェイ,ベヒシュタイン,ベーゼンドルファー,プレイエル,エラール他11種類の世界的銘器で演奏する巨匠達の歴史的名演を,90年前の最高級蓄音器(1930年英国製 EMG markⅨ)を使用し,生々しいサウンドによる検証と解説で紹介します。

チラシPDF

解説:梅岡俊彦|古典鍵盤楽器技術者・本学非常勤講師|

松原聡 |ピアニスト・ピアノ研究家|

日時:2021年12月17日(金) 16:30開始(約120分を予定)

会場:京都市立芸術大学 大学会館ホール(京都市西京区大枝沓掛町13-26)

ご来場は公共の交通機関をご利用ください。▶︎アクセス

定員:30名(一般)

参加料:無料

ただし事前予約が必要です。(先着順) 一般申込はこちらのフォームより申し込みください。

主催:京都市立芸術大学

企画:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

「歴史的音源で検証する20世紀ピアノ黄金期の音色」プロジェクト

▶︎新型コロナウイルス感染防止対策のため,当日受付で検温等に御協力をお願いします。

吉田亮人チェキ日記展と第35回アーカイブ研究会

第35回アーカイブ研究会では、有限会社松本工房と共催で、写真家の吉田亮人氏による対話と展示の実験「チェキ日記展」を開催します。

チラシPDF

写真の日常的な氾濫と、写真が呼び起こしているように思われるさまざまな形の関心のため、《それは=かつて=あった》という[写真の]ノエマは、抑圧されることはないとしても、わかりきった特徴として無関心に生きられるおそれがある。「温室の写真」は、まさにそうした無関心から私の目を覚まさせたところであった。

(ロラン・バルト『明るい部屋』)

このたび芸術資源研究センターでは、有限会社松本工房と共催で、写真家の吉田亮人氏による対話と展示の実験「チェキ日記展」を開催します。

吉田亮人氏は1980年生まれ。京都市在住の写真家で、その作品は国内外で展示・出版されており、高い評価を受けています。

本展では、吉田氏が写真家としてデビューする以前から、現在に至るまで撮り続けている膨大な量の家族写真に着目します。2009年からほぼ毎日、1日1枚「チェキ」フィルムで撮影された写真は、ひとつひとつに日付と短いことばが添えられ、同じ月光荘製のスケッチブックに収められています。ひと月で1冊分になるアルバムは今や百冊以上までに増え、現在もこの活動が続いています。

このアルバムはもともと家族写真なので、発表することも、他人に見せるつもりもなかったと吉田氏は言います。それはいずれ大きくなる子供たちへのプレゼントであり、あくまでプライベートなものでした。けれども、12年間におよぶごく日常的な家族の風景を記録した写真を見ていると、それは徐々に、ある種の普遍性をおびたものとして見えてきます。きわめてプライベートで、私的なコンテキストに埋め込まれた記録である他者の家族写真が、なぜか一枚一枚、この上なく貴重な、いとおしいものとして見えてくるのです。

今回考えてみたいことは、大きく分けてふたつあります。ひとつは、この記録/作品がもつ独特の魅力についてです。写真は《それは=かつて=あった》ことを伝えるものだと言われます。「誰かを写真に撮り、それを後で見る」という行為の連続体である「チェキ日記」には、いま目の前にある光景を忘れないための記憶装置としての写真の本質が、シンプルな形式で凝縮されているように思えてなりません。「チェキ日記」について考えることによって、わたしたちは、デジタルカメラによる写真について、他者の記憶と個々人の関係について、さらには、「記憶を呼び起こす」という行為と記録をアーカイブするメディアとの関係について、多くの示唆を得ることになると思います。

第二に、この記録/作品を広く世に出すための方法についてです。「チェキ日記」は、百冊以上のアルバムに貼られた、それぞれが「此性」をもつ写真によって構成されています。したがって、多数のプリント写真をアルバムをめくりながら見ることによってこそ、鑑賞行為が成立します。しかしこのことは、多くの人が直接手にとって感じるような展示形態がきわめて難しいことを意味します。では「チェキ日記」には、どのような展示-鑑賞形態がふさわしいのでしょうか。今後「チェキ日記」を出版するとしたときにも、数千ページの写真集にすればこの作品の良さは伝わるかもしれませんが、現実的にそれはきわめて困難です。では、どのようなかたちであれば、「チェキ日記」はその魅力を維持した「本」になりうるのでしょうか。この問いは、そもそも「オリジナル・プリント」とは何か、そして「写真集」とは何かという問いに、そして再び「アーカイブするメディア」についての問いに接続されていくでしょう。

本展は、展示と研究会の二部構成になります。まず8月24日から6日間、芸術資源研究センターの横にあるギャラリースペースで、オリジナルのアルバム全冊の展示はもとより、複製・拡大プリント・映像投影・展開掲示などの実験を試みながら、作品を公開します。つぎに、展示の終盤に行われる研究会では、吉田氏の写真集『THE ABSENCE OF TWO』(2019)のブックデザインを担当し、かねてより「チェキ日記」に着目してきた、グラフィックデザイナーで有限会社松本工房を運営している松本久木氏を迎えて、この作品の意味と、この作品を展示/出版するための方法について、対話の場を設けます。

|展示|2021年8月24日(火)~8月29日(日)10:00~17:00

会場:京都市立芸術大学 小ギャラリー

本展は、研究のための展示として、来場者を限定して開催いたします。来場は1日10名までに限定させていただきますので、ご了承ください。

来場希望の方は、下記のGoogle Formよりお申込みください。

▶︎申し込みフォーム

|研究会|8月28日(土)14:00~

オンライン開催

予約不要

芸資研YouTubeチャンネルよりライブ配信いたします。

展示と研究会の様子は、どちらも映像に記録し、芸資研YouTubeチャンネルより、後日配信予定です。

▶︎芸資研YouTubeチャンネル

主催:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター、有限会社松本工房

協力:富士フイルム、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

吉田亮人(よしだ・あきひと)

1980年宮崎県生まれ。京都市在住。滋賀大学教育学部卒業後、タイで日本語教師として1年間勤務。帰国後、小学校教員として6年間勤務した後、退職。2010年より写真家として活動開始。広告や雑誌を中心に活動しながら、「働く人」や「生と死」をテーマに作品制作を行い、国内外で高く評価されている。写真集に『Brick Yard』『Tannery』(以上、私家版)、『THE ABSENCE OF TWO』(青幻舎・Editions Xavier Barral)などがある。2021年、写真家としての10年間の活動を綴った書籍『しゃにむに写真家』(亜紀書房)を刊行。コニカミノルタフォトプレミオ2014年度大賞、日経ナショナルジオグラフィック写真賞2015・ピープル部門最優秀賞など受賞多数。KYOTOGRAPHIE 2017のメインプログラムとして公開された自身の祖母と従兄弟の日常を記録した「Falling Leaves」は、国内外の様々なメディアで取り上げられ大きな反響を呼んだ。

松本久木(まつもと・ひさき)

2007年よりグラフィックデザイン・組版・出版を主軸として活動を開始。クライアントには文化的・芸術的領域の団体や機関が多く、芸術関連施設での展覧会やイベントのデザインワーク、演劇・古典芸能・ダンスなどの舞台芸術の広報デザイン、大学・研究所・文化施設の広報物及び出版物の制作、人文・芸術・アート分野の出版及び装丁などを手がけている。緻密かつ繊細でありながら大胆で強い印象を与えるヴィジュアルイメージの構築と、深いコンテクストを持ちながらも抽象性の高いデザインワークに定評がある。2021年、第54回造本装幀コンクールでは、経済産業大臣賞と審査員奨励賞(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター紀要「COMPOST vol.01」にて)を受賞。

「失われた絵画とアーカイブ 宇佐美圭司絵画の廃棄処分への対応について」

第34回アーカイブ研究会は、加治屋健司先生にお話いただきました。

2018年4月、東京大学本郷キャンパスの中央食堂にかけられていた宇佐美圭司の絵画が廃棄処分されたことが判明し、全国的な話題となりました。東京大学は、失われた絵画の調査や学内の文化資産の管理に取り組むと同時に、学内の研究者を中心に、廃棄処分に関する議論を重ね、2021年4月から東京大学駒場博物館で「宇佐美圭司 よみがえる画家」展を開催するに至りました。本研究会では、絵画の廃棄処分の報道から展覧会の開催までの取り組みを概観しつつ、その過程でアーカイブが果たした重要な役割を考察します。それと同時に、展覧会で展示している《きずな》(1977年)の再現画像作成と《Laser: Beam: Joint》(1968年)の再制作についてもお話しします。

発表:加治屋健司

コメント:石原友明(京都市立芸術大学美術学部教授)

司会:佐藤知久(京都市立芸術大学美術学部

主催:芸術資源研究センター

収録:2021年6月21日17:30~ @芸資研

芸資研YouTubeチャンネル

加治屋健司|Kenji Kajiya|

(東京大学大学院総合文化研究科教授、東京大学芸術創造連携研究機構副機構長、京都市立芸術大学芸術資源研究センター特別招聘研究員)

アメリカと日本を中心とした現代美術史、美術批評史を研究。日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ代表も務める。著書に『アンフォルム化するモダニズム カラーフィールド絵画と20世紀アメリカ文化』(東京大学出版会、近刊)。

この度,紀要『COMPOST』vol.01,vol.02の販売を開始しました。

購入を希望される方は下記の注文フォームよりご注文ください。

『COMPOST』注文フォーム

ウェブ版は引き続きこちらからご覧ください。

PDF版

芸術資源研究センター紀要

COMPOSTvol.02

この度,紀要『COMPOST』vol.02を発行いたしました。

ウェブ版はこちらからご覧ください。

PDF版

2020年度より、THEATRE E9 KYOTOと京都市立芸術大学・芸術資源研究センターでは、

THEATRE E9 KYOTOで上演される作品を、基本的に全て記録(アーカイブ)するプロジェクト「THEATRE E9 KYOTO上演作品アーカイブ」を実施しています。

このたび、次年度のプロジェクトに参加していただける、メンバーを募集します。

説明会・研究会

- 2021年3月11日(木) 19:00〜20:00 募集説明会

- 2021年3月17日(水) 13:00〜15:00 THEATRE E9 KYOTOアーカイブ 研究会 [ゲスト:Yelena Gluzman氏(実験演劇演出家、映像作家)] 15:15〜16:15 募集説明会

- ※説明会・研究会はオンラインにて行います。参加される方は以下のフォームよりお申し込みください。申し込み後、当日のURLをご案内します。(説明会は二回とも同じ内容になります)

- 参加無料

【プロジェクト「THEATRE E9 KYOTO上演作品アーカイブ」とは?】

日本では、小さな劇場で上演された舞台芸術作品を、体系的に記録し、その記録を蓄積していくシステムがほとんど存在しません。記録作業は基本的に各カンパニーに委ねられており、公共的・恒久的に記録を保管し、舞台芸術の豊かさを継承していくためのしくみが不足しています。THEATRE E9 KYOTOでは、京都市立芸術大学・芸術資源研究センターと協働して、本劇場で上演された作品の記録を継続的に保管し、記録を閲覧できる環境を整えることによって、同時代・未来の舞台芸術関係者や研究者たちがより良い作品を制作し、さらなる研究活動と創作活動に活かすことができるような、「舞台芸術の共有資源」をつくることをめざしています。目標は高いのですが、今ある装備は、カメラ1台、パソコン1台です。限られた資源の中ではありますが、メンバーと実践を重ねて行く中で議論を重ねながら、少しづつアーカイブの方法から活用までの仕組みと内容をつくって参りたいと思います。

【参加条件】

年齢・職業は不問です。

「舞台芸術(パフォーミング・アーツ)を記録するのに最適な方法」や、「アーカイブされた舞台芸術資料の活用」「記録をもとにした作品制作や再演」などに、実践者・研究者・マネジメント・鑑賞者など、様々な視点から興味があること。

月に1〜2回程度、上演作品の撮影記録に参加できること(撮影日は公演ごとにスケジュール調整します)

※アーカイブミーティングはアーカイブの手法や芸術を記録することなどについて広く話し合う場となります。オープンな場として、アーカイブメンバーでなくても参加可能です。

【活動内容】

上演作品の撮影…映像撮影の経験は不問です。機材はこちらで準備します。撮影は 二人一組で行い、データはE9がマスターを、芸資研がバックアップを保管します。

ミーティングへの参加…プロジェクトの実務だけでなく、記録や活用の方法などについて、多彩なゲストを交えて話し合う場を設けます。開かれた会として開催し、パフォーミングアーツをめぐる豊かな文化をつくっていくことが目的です。毎月第1火曜日19:00からの実施を予定しています。

【特典!】

記録部メンバーには、E9サポーターズクラブエリア限定会員証を差し上げます(2021年度のほぼ全てのプログラムが鑑賞可能です)。

[研究会ゲストYelena Gluzman氏プロフィール]

実験演劇の演出家で映像作家でもあるイェレナ・グラズマン(Yelena Gluzman)は、認知科学、インタラクション研究、批判的障害学やフェミニストSTS(科学技術社会論)などの諸分野にまたがって活動しています。最近のプロジェクトでは、「他者の心」がどのように上演されるのかを室内実験において調べたり、聴覚障害者や難聴者の学生のためにリアルタイムの書き取りを行なうキャプション担当者たちの分散型コミュニケーションの生態学を分析しています。これまでに出版された仕事は、研究としてのパフォーマンス(PaR)の議論に貢献し、実験的反省性と「演劇としての研究」(RaT)の可能性を考察しています。グラズマンはニューヨークの出版社Ugly Duckling Presseの創設メンバーであり、『Emergency Index: An Annual Compendium of Performance Practice(エマージェンシー・インデックス;パフォーマンス実践の年間記録)』の創設編集者と、「Emergency Playscripts」シリーズの共同創刊者としても知られています。

【応募先】

応募の際には、以下のフォームから[氏名、所属、年齢、連絡先(メールアドレスと電話番号)、応募理由]を明記の上、ご応募ください。応募者多数の場合には審査の上、採用不採用のご連絡をします。

[説明会/研究会 参加申し込みフォーム]

https://forms.gle/bMXqpSDHLiYAtWki7

[新規メンバー 応募フォーム]

https://forms.gle/gaXzUMPZX6JubLvq9

【募集についてのお問い合わせ】

芸術資源研究センター:geishiken@gmail.com(担当:村上)

京都市立芸術大学芸術資源研究センター

〒610-1197 京都市西京区大枝沓掛町13-6 TEL/FAX : 075-334-2217 Email : geishiken@gmail.com

一般社団法人アーツシード京都

〒601-8013 京都府京都市南区東九条南河原町9-1 TEL:075-661-2515(10:00〜18:00) Email:info@askyoto.or.jp

THEATRE E9 KYOTO 上演作品アーカイブ