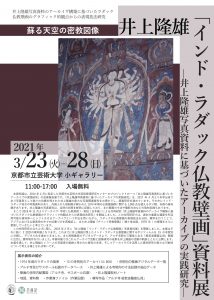

井上隆雄「インド・ラダック仏教壁画」資料展

京都市立芸術大学芸術資源研究センターのプロジェクトの一つ「井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究」では、3月23日(火)より資料展を開催します。

【アクセス】 http://www.kcua.ac.jp/access/

*ご来館の際はマスクを着用ください。手洗い・手指消毒の感染予防対策にご協力ください。

【主催】

2021/03/08

第33回アーカイブ研究会

360°展覧会アーカイブ事業「ART360°」の実践を通した考察

360°展覧会アーカイブ事業「ART360°」を構想するきっかけとなった経緯と本事業が描く未来、実践を通した体験のデジタルアーカイビングにおける手法的考察や、PCやスマートフォンといった平面的インタフェースを通して、現在のメディアが人々に無意識下で与えている影響、また記録 / 体験それぞれのフェーズにおける既存のデジタルメディア体験の不完全性について自身の見解を展開します。また、アーカイビングという活動を記録保存のみの活動に限定せず「過去および未来との対話」と捉えることで意識化する社会的役割を俯瞰してみたいと考えています。

■講師プロフィール

画像上から

2020/12/14

京都市立芸術大学芸術資源研究センターYou Tubeチャンネル で配信いたします。

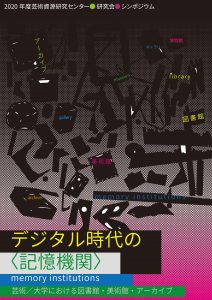

▼シンポジウム▼

「デジタル時代の〈記憶機関〉 芸術/大学における図書館・美術館・アーカイブ 」

登壇者:桂英史、佐々木美緒、松山ひとみ、森野彰人(芸術資源研究センター所長・京都市立芸術大学美術学部教授)

■概要

チラシ(PDF)

過去のオンライン配信の様子は芸術資源研究センターYou Tubeチャンネル でご覧いただけます。

No.29アーカイブ研究会 10月16日(金)18:15-

「デジタル時代の〈記憶機関 memory institutions〉–イントロダクション」

佐藤知久(京都市立芸術大学芸術資源研究センター/文化人類学) VIDEO

No.30アーカイブ研究会 10月28日(水)18:00-20:00

「プラットフォームとしての図書館の役割

佐々木美緒(京都精華大学人文学部/図書館情報学・図書館員養成) VIDEO

No.31アーカイブ研究会

「美術館の資料コレクションは誰のもの?」

松山ひとみ(大阪中之島美術館/学芸員・アーキビスト) VIDEO

No.32アーカイブ研究会

「世界劇場モデルを超えて」

桂英史(東京藝術大学大学院映像研究科/メディア研究、図書館情報学) VIDEO

2020/10/12

歴史的音源で検証するピアノ黄金期の音色 「ショパンが弾いたピアノはどんな音色だった?」 ~直系の弟子達の歴史的録音で検証するショパンの実像~

ショパン在世時代に生まれたピアニスト,そしてショパンの演奏スタイルを色濃く引き継ぐ,直系のポーランド側,フランス側の孫弟子達による歴史的音源と,その録音に使用された20世紀前半のピアノ黄金期の個性溢れる音色の魅力を,今から約90年前の最高級の大型蓄音器(1930年英国製 EMG markⅨ)を使用し,その生々しいオリジナルのサウンドによる検証と解説で紹介します。

会 場 :京都市立芸術大学 大学会館ホールURL 満席につき予約受付終了いたしました。(10/20) 「歴史的音源で検証する20世紀ピアノ黄金期の音色」プロジェクト

新型コロナウイルス感染防止対策のため,当日受付で検温等に御協力をお願いします。

チラシPDF

2020/10/08

《バシェ音響彫刻 特別企画展》 1970年大阪万博から50年 〜 よみがえる響き ゆらめく身体 〜

バシェ音響彫刻は耳に響くだけでなく、身体に共振し、心の底の何かをゆり起こす。

「バシェの音響彫刻」とは、ベルナール・バシェ(1917-2015)、フランソワ・バシェ(1920-2014)兄弟によって考案された、音の鳴るオブジェです。1970年大阪万博において鉄鋼館に展示する音響彫刻の製作を依頼されたフランソワ・バシェは、来日して17基の音響彫刻を作りました。しかし万博閉幕後、音響彫刻はすべて解体され、倉庫に保管されたまま世の中から忘れられていきました。2010年、鉄鋼館が「EXPO’70パビリオン」として再開されることとなり、それを機にバシェの音響彫刻を修復・復元する計画が進み始めました。現在までに修復され、音の出せる状態で保管されている音響彫刻6基のうち、2013年に修復された「高木フォーン」「川上フォーン」、2015年京都市立芸大で修復された「桂フォーン」「渡辺フォーン」、2017年東京藝術大学で修復された「勝原フォーン」の5基が、今年11月ギャラリー@KCUAに集います。そして修復に至るまでのアーカイブを展示すると共に、コンサートやパフォーマンス公演、ワークショップなどを行ないます。また、コンサート終了後は、バシェの音響彫刻と教育音具パレット・ソノールに実際に触れて、音を体感することができます。

会 場 :京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAバシェの音響彫刻プロジェクト 2020年度 日本万国博覧会記念基金事業助成

お問い合わせ京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

チラシPDF

2020/09/17

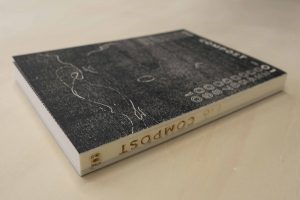

芸術資源研究センター紀要

COMPOSTvol.01

この度,紀要『COMPOST』vol.01を発行いたしました。

PDF版

『COMPOST』の刊行に

いよいよと、というべきか、やっと、というべきか、京都市立芸術大学芸術資源研究センターから紀要『COMPOST』が発刊される運びになりました。めでたいことです。2014年の芸術資源研究センター(以下〈芸資研〉)のオープンから数えて6年にしてようやくの発行、ということになります。センターの最初の構想案を書いたのがその5年前の2009年のことなので、そこから数えると、10年以上が経過してしまいました。『COMPOST』は芸資研の紀要という位置づけなのですが、この少々変わったネーミングについては説明が必要かもしれません。

石原友明

(COMPOST vol.01 巻頭言より)

2020/08/03

MADE IN KYOTO 京都の匠:世界を変える日本の伝統工芸

研究プロジェクト「京都工芸アーカイブ」成果報告

研究プロジェクト「京都工芸アーカイブ」より,京都の伝統工芸文化を紹介する本が出版されました。京都工芸アーカイブについて

編集

前﨑 信也(まえざき しんや)

山本 真紗子(やまもと まさこ)

2020/07/01

京都市立芸術大学・崇仁小学校の記録と記憶を継承するプロジェクト

崇仁小学校展|記憶のひきだし/見返りすうじん

2023年度,京都市立芸術大学が崇仁地区に移転します。

2020年3月20日(金・祝)〜3月31日(火)

3月23日,26日,30日はお休み

会場:元・崇仁小学校(京都市下京区川端町16)

参加無料(事前申込不要)

屋外展示ミカエルさん

展示崇仁小学校資料展

参加型展示・展示校舎のかけら〈ーここでなにがあった?ー〉

写真展懐かしい崇仁小学校の卒業生・教員の写真展

展示100年後の未来に伝える崇仁地域の今

崇仁小学校アトリエ利用者による展示劇団三毛猫座

ギャラリー崇仁完成見学会

新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、開催期間中は、アルコール消毒液を会場に配備するとともに、状況に応じて開催内容を変更する場合があります。ご了承ください。

チラシ

主催|京都市立芸術大学・崇仁小学校の記録と記憶を継承するプロジェクト共催|崇仁自治連合会 崇仁発信実行委員会

2020/03/09

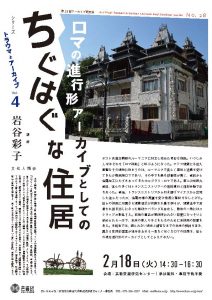

第28回アーカイブ研究会

シリーズ:トラウマとアーカイブvol.4

シリーズ第4回目は,岩谷彩子氏にお話いただきます。

日時:2020年2月18日(火)14:30−16:30

場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

チラシ

ポスト共産主義期のルーマニアに林立し始めた奇妙な御殿。いつしか人々はそれを「ロマ御殿」と呼ぶようになった。アジア建築にも似た豪奢なその建物に住まうのは、ルーマニアで長らく差別と迫害を受けてきた少数民族ロマであり、その中でも最も移動性が高く、戦前から金属加工にたずさわってきたカルダラリ・ロマである。第二次世界大戦時、彼らの多くはトランスニストリアへの強制連行と強制労働で命を失った。戦後、トランスニストリアから引き揚げマイナスから出発した彼らだったが、金属市場の高騰を受け急速に蓄財をなしとげた。彼らの御殿には異なる建築様式が折衷され富を誇るが、建築途中で放置され剥き出しになった階段やベランダも存在し、敷地の一角にはスクラップが散乱する。家族の遺品が普段使われない部屋にひっそりと納められる一方で、未来の客人や子どもたちのために未使用の部屋もある。本報告では、語られない過去と饒舌なまでの未来の期待を含み、異なる空間的要素が組み合わさる一見ちぐはぐなロマの住居を、彼らの現在進行形のアーカイブとしてとらえてみたい。(岩谷彩子)

■講師プロフィール

シリーズ:トラウマとアーカイブについて

2020/01/20

「詩的な記譜:フルクサスの音楽概念」

記譜法(ノーテーション)という視座から音と身体の結びつきを考察することを目的とする「音と身体の記譜」プロジェクトでは,研究会を開催しています。当プロジェクトではこの度,イタリアの音楽学者ルチャーナ・ガリアーノ氏をお招きして,1960年代のグローバルな前衛芸術運動であるフルクサスとその記譜法についてお話をしていただくことになりました。ガリアーノ氏は2018年11月に,フルクサスとその中での日本のアーティストの果たした役割に焦点を当てた著書JAPAN FLUXUS (Lexington Books)を出版されています。フルクサスの活動を音楽面から考察した貴重な研究の成果を知る絶好の機会となりますので,ぜひご参加ください。

日時:2019年12月5日(木)15:00−

場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

【要旨】

■講師プロフィール

プロジェクト:音と身体の記譜研究

2019/12/03