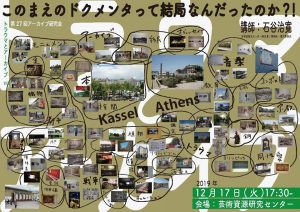

第27回アーカイブ研究会

シリーズ:トラウマとアーカイブvol.3

シリーズ第三回目は,石谷治寛氏にお話いただきます。

日時:2019年12月17日(火)17:30−

場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

チラシ

ドクメンタとは5年毎にドイツのカッセルという街で行われている国際芸術展です。今回のアーカイブ研究会では,2017年のドクメンタとは何だったのかをあらためて振り返ります。ドクメンタは,第2次世界大戦中に国が規範にそぐわない近代美術を禁止したことへの反省から,戦後に開始された現代美術展でした。そうした経緯から,表現の自由を象徴する展覧会として,国際的に注目され続けています。2017年に行われた14回目のドクメンタでは,ギリシアのアテネとも共催で,両都市間の連携がなされました。その背景には,ギリシアの文化や思考法が西洋文明にとって重要な規範になってきただけでなく,現在の欧州においても,南と北の経済格差や,地中海を超えて流入する移民など,さまざまな欧州の歴史と現在を照らし出すと考えられたからでした。ドイツーギリシア間とそこから広がる重層的な歴史を主題にした展示物の中には,美術作品や音楽だけでなく,アーカイブ資料の提示も含まれ,パフォーマンスや議論を通して,トラウマ記憶を再演する試みもみられました。本研究会では,さまざまな主題に分けて,全体像を読み解きながら,終了後の論争もふまえて,ドクメンタ14をいま振り返ります。(石谷治寛)

■講師プロフィール

シリーズ:トラウマとアーカイブについて

2019/11/26

プロジェクト「うつしから読み取る技術的アーカイブ」

「模写を読む-画家は何をうつしてきたのか」

京都市立芸術大学芸術資料館の収蔵品は,来年140年を迎える本学の歴史の中で,様々な機会を得て集められてきました。それは本学にとって歴史の語り部ともいえます。

これらの用途の違いによって,線一本の描き方も違ってきます。一見,変わらないものの代表のように見える古画の模写ですが,実は極めて歴史的な産物なのです。

【主な展示予定作品】

本展企画担当

会期:2019年10月26日(土)-12月1日(日)9:00−17:00 月曜休館(月曜日が祝日の場合は翌火曜日休館)

ギャラリートーク:11月26日(12:15~12:45)

会場:京都市立芸術大学 資料館

入場無料

うつしから読み取る技術的アーカイブ

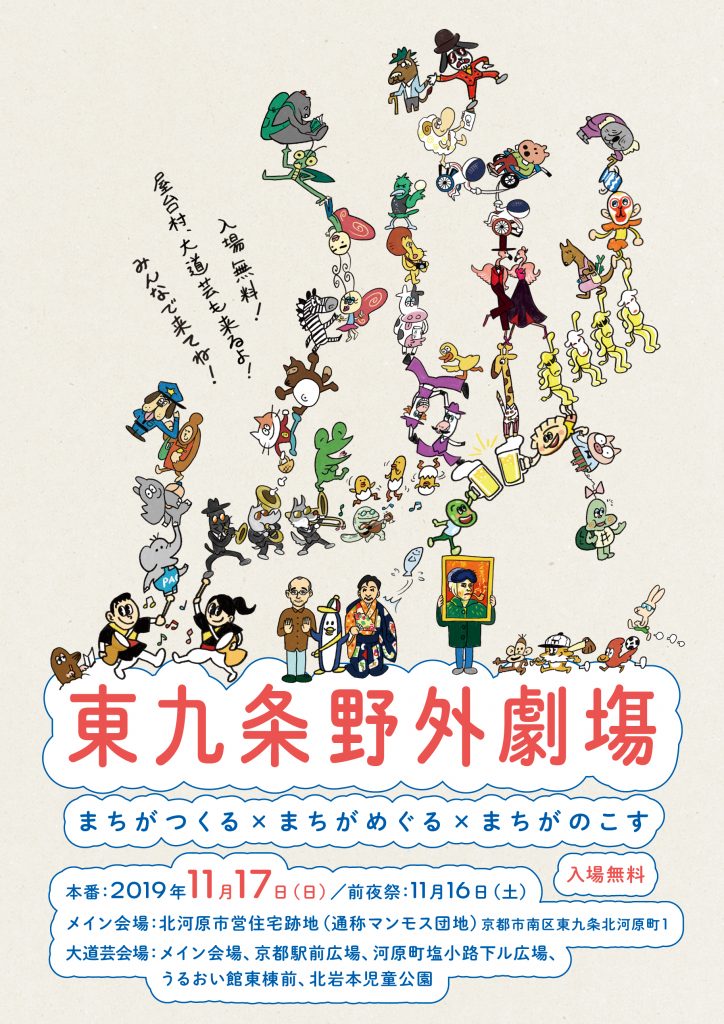

2019/11/20

2019年11月17日(日曜日)16時45分から,京都市南区の北河原市営住宅跡地(通称マンモス団地)において開催される「東九条野外劇場 まちがつくる×まちがめぐる×まちがのこす」において,本学の客員教授で美術家の森村泰昌氏による新作「野生『能』」が上演されます。また前夜祭として16日(土曜日)には公開リハーサルもが予定されています。

前夜祭を含む開催時間中,彫刻専攻の小山田徹教授による焚き火を囲む共有空間「小さな火床」も登場します。

是非お出かけください。

前夜祭:2019年11月16日(土曜日)16時~20時 ※雨天時は中止

チラシ

東九条野外劇場 まちがつくる×まちがめぐる×まちがのこす 一般社団法人アーツシード京都

2019/11/11

プロジェクト「伝統音楽の記譜法からの創造」企画

実演付講演会「古琴の記譜法と奏法の関係性」

通訳:方芳(神戸大学大学院博士後期課程)

日時:2019年11月7日(水)12:00−14:00

会場:京都市立芸術大学 新研究棟2階 大会議室

参加費:無料(未就学児はご遠慮ください)

チラシ

中国の伝統楽器である古琴は,中唐以降現在まで使用されている「減字譜」と呼ばれる固有の楽譜を使用します。これは漢字の一部を記号化した奏法譜です。現在は単に記号としてのみ認識されている減字譜ですが,本来,記号化された漢字と奏法には何らかの関係があったのではないかと考えられます。

2019/10/25

「時間と空間に分け入る」

日時:2019年10月30日(水)10:40−12:10

場所:京都市立芸術大学 大学会館ホール

主催:芸術資源研究センター

担当:井上明彦(美術学部教授/造形計画)・砂原悟(音楽学部教授/ピアノ)・岡田加津子(音楽学部教授/作曲)

チラシ

1960年代以降,さまざまなジャンルとメディアを横断して芸術と日常をつなぐ実験を国際的規模で繰り広げてきたフルクサス。その中心メンバーとして活躍された音楽家・塩見允枝子先生によるフルクサス作品の演奏会を行います。演奏は美術学部,音楽学部の学生と教員,来場者のみなさん,そして塩見允枝子先生ご自身です。

1_ジョン・ケージ〈2’47″〉(原題〈4’33″〉)

2_フィリップ・コーナー〈ヘッダー〉

3_フィリップ・コーナー〈時空と距離の調和〉

4_ジュゼッペ・キアリ〈ムシカ・マドゥレ〉

5_小杉武久〈ディスタンス・フォー・ピアノ〉

6_エリック・アンダーセン〈オペラ・インストラクション〉

7_トマス・シュミット〈サニタスNO.35〉

8_エステル・フェラー〈ステージの横断〉

9_塩見允枝子〈ジィージ・マチューナスへの追悼〉

■講師プロフィール

2019/10/21

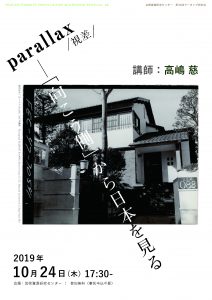

第26回アーカイブ研究会

シリーズ:トラウマとアーカイブvol.2

シリーズ第二回目は,高嶋慈氏をお迎えします。

日時:2019年10月24日(木)17:30−

場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

チラシ

占領期の日本で,将校用家族住宅としてGHQに接収された個人邸宅である「接収住宅」。20世紀初頭の朝鮮半島で,鉄道路線の中継地点として日本人が作った街,大田(テジョン)。植民地期の釜山に住んだ日本人の墓地を土台にし,朝鮮戦争の避難民がバラックを建てて住んだ「峨嵋洞(アミドン)」。日本の中の「アメリカ」と,朝鮮半島の中の「日本」。アーカイブに保存された写真イメージに残る「占領」の記憶。今も人が住む住宅,無人の廃屋,リノベーションされた店舗,再開発が同時進行し,忘却,融合と共存,上書き,転用,そして抹消という複数のレイヤーが共存する空間。批評家として美術作家のリサーチに並走するなかで見えてきた,入れ子状になった「占領」の記憶について,「トラウマ的な負の記憶が堆積する場所」としてのアーカイブと建築物を通して考えます。アメリカ国立公文書館が所蔵する「接収住宅」の写真資料と,韓国の大田に現存する日本家屋や住居の一部となった墓石の事例とともに,アートを通して負の記憶に対峙することの可能性や意義について考えます。合わせて,9月に行った韓国現地レポートも交えてお話しします。 (高嶋慈)

芸術資源研究センターが行う研究会「アーカイブ研究会」では,今年度〈シリーズ:トラウマとアーカイブ〉と題して,連続的な講演と議論の場をもちます。

■講師プロフィール

2019/10/16

第25回アーカイブ研究会

シリーズ:トラウマとアーカイブvol.1

シリーズ第一回目は、作家の裵相順(Bae SangSun)氏をお迎えします。

日時:2019年10月8日(火)17:30−

場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

参加無料(事前申込不要)

チラシ

芸術資源研究センターが行う研究会「アーカイブ研究会」では,今年度〈シリーズ:トラウマとアーカイブ〉と題して,連続的な講演と議論の場をもちます。

公的な歴史や大きな物語からこぼれおち,それゆえ忘れ去られていく出来事とその記憶については,その記憶を聞きとり,引きうけ,わがこととして受けつぐ試みが,近年多くの場面で行われ,論じられています。

今回考えてみたいのは,忘れ去られつつあり,かつ忘れてはならないと思われるにも関わらず,差別や暴力の経験,負の記憶に結びついているために,あるいは今それについて語ることが新たな暴力や差別を引き起こしかねないために,思い出すことや語ること自体が現在でも困難であるような出来事とその記憶―トラウマ的な記憶―についてです。

たとえば,差別の経験や,国と国のあいまにある中間的な場所の記憶などについては,それについて語る・想起する・言及すること自体が,当事者にとってはもちろん,アーティストや研究者にとってもむずかしいという現状があります。しかしながらだからこそ,そうしたことがらについて語り,聞き,話すための場所が必要だとも言えます。

では実際に,こうした経験と記憶については,どのような試みやアプローチが可能でしょうか。本シリーズでは,記憶をアーカイブする装置としての芸術やフィクションの可能性に注目してみます。集団的というよりも個的な記憶,言語的・歴史的史料というよりも,フィクションや視覚的資料,そしてさまざまな「モノ」などに焦点をあてるこうした実践が,いまどのように可能なのか。異なるフィールドを対象に,忘れられるべきではない経験と記憶についての研究や表現活動を実践してこられた方たちをお迎えし,語ること,想起すること,聞きとり・引きうけ・受けつぐことの可能性とその具体案について,考えてみたいと思います。(芸術資源研究センター教授 佐藤知久)

作家ノート

■講師プロフィール

2019/10/01

プロジェクト「フルクサスのオーラル・ヒストリー」(2014年度-2018年度)はフルクサスのアーティスト靉嘔,エリック・アンデルセン,塩見允枝子,一 柳慧,フィリップ・コーナーへのインタヴューを行ってきました。

今回,フィリップ・コーナーのオーラル・ヒストリーの日本語訳が完成しましたのでお知らせいたします。

フィリップ・コーナー オーラル・ヒストリー(日本語)

フィリップ・コーナー(フィル・コーナー)(1933年~)

その他のオーラル・ヒストリーはこちらからご覧いただけます。フルクサスのオーラル・ヒストリーアーカイブ

2019/09/09

Anthro-film Laboratory 36

鼎談 『芸術と人類学の交差点で書き、創り、教えるとき』

日時:2019年7月9日 (火)17:30ー

■話す人

池内須摩(シカゴ美術館附属美術大学 )

■要旨

アメリカの作家カート・ヴォネガットが、「自然科学のようなふりをしている詩を学んでみてはどうか」という指導教授の誘いに惹かれて文化人類学の世界に足を踏み入れたという話があります。マヤ・デレン、ウルスラ・ル・グイン、グレゴリー・ベイトソンなど、芸術と人類学の境界を自由に生きた面白い人たちというのはけっこうたくさんいますが、一方で学問的、科学的な人類学がこの種の領域横断的な思想のほとばしりを押さえてしまうことも多いです。かくいうヴォネガットの修士論文も型破りであったことからシカゴ大学に受理されず、数十年後に大学が彼の小説に修士号を与えると言いだすまで、学位は授与されませんでした。

■Profile

池内須摩(いけうちすま)www.sumaikeuchi.com/

川瀬慈(かわせいつし)www.itsushikawase.com/japanese

佐藤知久(さとうともひさ)

2019/04/04

重点研究の一つ「富本憲吉アーカイブ・辻本コレクション」より『わが陶器造り』が刊行されました。

発行 2019年1月11日

企画 京都市立芸術大学芸術資源研究センター

編者 森野彰人 前崎信也

発行所 株式会社 里文出版

1952 年,京都市立美術大学教授であった富 本 憲吉 (1886 1963 )は陶芸を学ぶ学生たちのために教科書を書きました。

作陶から焼成,販売までのノウハウが詳細に記されたガリ版刷りの小冊子。

富 本 の「陶芸家とはこうありたい・こうあるべき」

今回詳細な注釈を付け足した復刻版を刊行しました。

2019/01/30