芸術資源研究センター非常勤嘱託員公募のお知らせ

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは、非常勤嘱託員を公募します。終了いたしました。

公募の詳細については、「芸術資源研究センター非常勤公募のお知らせ」を御覧ください。

採用予定日:令和7年5月1日(予定)

書類提出期間:令和7年4月11日※厳守・必着

京都市立芸術大学芸術資源研究センターでは、非常勤嘱託員を公募します。終了いたしました。

公募の詳細については、「芸術資源研究センター非常勤公募のお知らせ」を御覧ください。

採用予定日:令和7年5月1日(予定)

書類提出期間:令和7年4月11日※厳守・必着

写真家井上隆雄の視座を継ぐ––仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践––

PDF版を公開いたしました。

下記のリンクよりご覧いただけます。

2024年4月1日発行

発行人:正垣雅子

編集:正垣雅子 岡田真輝 末森薫

装丁・ブックデザイン:久保友里奈

発行:京都市立芸術大学

印刷:(株) 遊文舎

ISBN978-4-910433-44-8 C3027

助成:京都市立芸術大学特別研究助成(2023-009)

京都市立芸術大学芸術資源研究センター 開設10周年記念

連続シンポジウム《芸術とアーカイブ》

「ふたたび、芸資研の軌跡を振り返る」

開催日:2025年 3月28日(金)14:00〜16:30

会 場:芸術資源研究センター(C棟3F)

定 員:20名

チラシ(PDF)

主 催:芸術資源研究センター

共 催:2025年度特別研究助成「SUJIN JURNAL 2023-」プロジェクト

ゲスト:林田新(京都芸術大学アートプロデュース学科准教授、京都市立芸術大学芸術資源研究センター客員研究員)

芸術資源研究センター(略称・芸資研)は、芸術資源の保存・活用を通じて、新たな芸術創造を生み出す「創造のためのアーカイブ」の調査・研究機関として、2014年に開設されました。芸資研のこれまでの10年をふりかえり、ミッションや今後のありかたを考える連続企画《芸術とアーカイブ》♯3として、開設当初の研究員のひとり・林田新氏をお招きし、2部構成で研究会を開催します。

第1部では、オーラルヒストリーなど芸資研の軸ともなっている初期のアーカイブ活動や、林田さんが専門とする写真・映像といった記録とアーカイブの関わりについてお話をうかがいます。第2部は崇仁・柳原銀行資料館に伝わる写真・映像資料を活用した「Sujin Memory Bank Project」(2015〜2018)の記録を見ながら、参加者とともにふりかえります。

第1部(14:00〜15:00)

トーク:初期芸資研の活動について

第2部(15:10〜16:30)

座談会:記憶を持ち寄る-「Sujin Memory Bank Project」をふりかえって

(*「SUJIN JOURNAL 2023-」プロジェクトとの共催)

会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は3月24日までに問い合わせ先までご相談ください。

ご希望に沿うよう配慮の上で対応いたします。

問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 arc@kcua.ac.jp

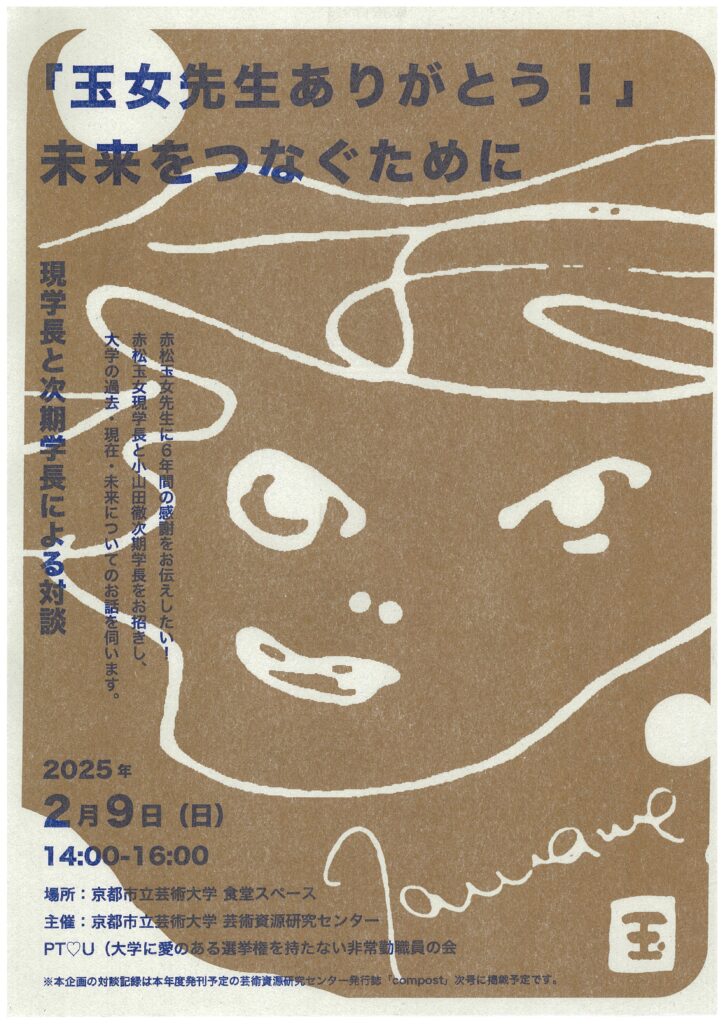

現学長と次期学長による対談

「玉女先生ありがとう!」未来をつなぐために

京芸は今年で創立145年を迎える日本最古の芸術大学です。その長い歴史の中で、2019年より初の女性学長として赤松玉女先生が就任され、6年間にわたり大学の発展に大きく貢献されました。2023年度のキャンパス移転を契機に、地域の歴史や文化、企業、機関とゆるやかに連携し、京芸を「創造の現場」としてさらなる飛躍へ導いてくださいました。

このたび、赤松玉女学長の6年間のご尽力に感謝を表すとともに、小山田徹次期学長を迎え、大学の過去、現在、未来についてのお話をうかがいます。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

日 時:2025年2月9日(日)14:00-16:00

場 所:京都市立芸術大学 食堂スペース

主 催:芸術資源研究センター

PT♡U(大学に愛のある選挙権を持たない非常勤職員の会

※本企画の対談記録は本年度発刊予定の芸術資源研究センター発行誌「compost」次号に掲載予定です。

京都市立芸術大学移転記念事業

芸術資源研究センター開設10周年記念連続シンポジウム♯2

芸術とアーカイブの未来像

「アーカイブ」という言葉は、コロナ禍以後、ある活動をいつまでも振り返ることを可能にするものとして流行語になりました。文化芸術の世界でも「アーカイブ」は、過去と現在の活動を未来に伝えるものとして、近年多くの注目を集めています。しかしそもそも「アーカイブ」とは何なのかと問われたら、どうでしょうか。

「創造のためのアーカイブ」をキーワードとして研究活動をつづけてきた芸術資源研究センター(芸資研)は、今年度開設10周年を迎えます。これを機に、これまでの活動を振り返り、さらにこれからの芸術とアーカイブのあり方について学外の有識者とともに考えるシンポジウム「芸術とアーカイブの未来像」を開催します。

文化芸術は、創造的な継承によってこそ常に新たな息吹を吹き込まれます。デジタル技術や新たなツールが登場する現代において、文化芸術を創造的に継承していくにはどうすればよいのか。皆さんとともに考えたいと思います。

日 時:2025年2月8日(土)13:00-18:00(12:30開場)

場 所:京都市立芸術大学・A棟3階 堀場信吉記念ホール(〒600-8601 京都市下京区下之町57-1) アクセス

定 員:400名

参加費:無料

申 込:不要(先着順)

主 催:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター

チラシ(PDF)

次 第

挨拶

赤松 玉女(京都市立芸術大学学長・理事長)

開会のおことば(リモート出演)

-10年を振り返って-

彬子女王殿下(京都市立芸術大学芸術資源研究センター特別招聘研究員)

<聞き手>森野 彰人(京都市立芸術大学美術学部長)

シンポジウム

第1部:芸術にはなぜ「創造のためのアーカイブ」が必要なのか

芸資研を創設した主要メンバーが、「そもそも芸資研によって何を実現しようとしたのか」を振り返ります。なぜ芸術には「アーカイブ」が必要なのか。いまだ新しさを失っていない、「過去に夢見たビジョン」について語ります。

<登壇者>

建畠 晢 (多摩美術大学名誉教授、京都芸術センター館長、元京都市立芸術大学学長)

石原 友明 (京都市立芸術大学美術学部名誉教授)

柿沼 敏江 (京都市立芸術大学音楽学部名誉教授)

<司 会>

佐藤 知久 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)

|合間|

音響彫刻のライブ演奏

岡田 加津子(京都市立芸術大学音楽学部教授)

渡辺 亮 (パーカッショニスト)

——————————————————————————-

第2部:「芸術とアーカイブ」の未来像

芸術とアーカイブに関する先駆的な活動を行っている学外の研究機関・美術館の方々をお招きして、それぞれの現場で実践されてきた「芸術とアーカイブをめぐる活動」について御紹介いただきます。その上で、これからの「芸術とアーカイブ」について、その多様なあり方を未来に向けて議論します。

<登壇者>

渡部 葉子 (慶應義塾大学ミュージアム・コモンズ副機構長、アート・センター教授)

光田 由里 (多摩美術大学アート・アーカイヴ・センター所長・教授)

伊村 靖子 (国立新美術館情報資料室室長・主任研究員)

平 諭一郎 (東京藝術大学未来創造継承センター准教授)

佐藤 知久 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)

<コメンテーター>

加治屋 健司(東京大学大学院総合文化研究科教授)

<司 会>

松井 茂(情報科学芸術大学院大学図書館長・教授)

クロージング・スピーチ

田中 栄子(京都市立芸術大学美術学部教授・芸術資源研究センター所長)

問合せ先:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター事務局

arc@kcua.ac.jp

※ 会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は、1月31日までに問合せ先まで御相談ください。御希望に沿うよう配慮の上で対応します。

京都市立芸大の1950年代

―デザイン科・彫刻科の教育改革から

プロジェクト「京都美術の歴史学―京都芸大の1950年代」は第二次世界大戦後の占領期・復興期の京都における本学教員の教育改革について、美術史・社会史からの横断的な観点から再検証するものとして発足しました。なかでも1950年代に刷新された工芸科図案専攻と彫刻科の教育活動に焦点を当て、各科のカリキュラムの実態を調査するとともに、改革に携わった教員たちの戦前・戦中期の活動が、戦後の教育理念の形成にどのような役割を担ったか、またその教育理念が戦後の美術界、デザイン界にどのような影響を与えたかを明らかにすることにも重点を置き研究を行っています。

本年はプロジェクトの最終年度として研究成果を総括し報告いたします。また専門の異なる4名の先生をお招きし、占領下で進められた大学昇格とそれにともなう教育改革が本学の特色をいかに築いてきたのか、ご意見を伺い、多角的な意見交換を行う場としてクロス・トークを行います。

|第一部 発表|

「戦後激動期の京都市立美術大学工芸科図案専攻ー上野リチの新しいデザイン教育」

牧田久美(芸術資源研究センター客員研究員)

「彫刻科再考ー堀内正和・辻晉堂の戦争体験から」

菊川亜騎(芸術資源研究センター客員研究員/神奈川県立近代美術館 学芸員)

|第二部 クロストーク|

「大学昇格と教育改革、今日への継承」

司 会:深谷訓子(同プロジェクトリーダー/京都市立芸術大学准教授)

登壇者:井上明彦(美術家)

佐藤知久(本学芸術資源研究センター専任研究員/教授)

中山摩衣子(京都市京セラ美術館 学芸員)

松尾芳樹(本学芸術資料館 学芸員/学芸担当課長)、(五十音順、敬称略)

日時:2025年1月19日(日)/13:00〜16:00(12:30開場)

会場:京都市立芸術大学 講義室8

定員:30名(予約不要・参加無料)

主催:芸術資源研究センター

企 画:「京都美術の歴史学―京都芸大の1950年代」プロジェクト

助 成:公益財団法人DNP文化振興財団

*研究会終了後、芸術資料館「京都芸大<はじめて>物語 第4期「Road to GEIDAI〈芸大〉美術学部改革と新しい教育をめぐって」展の見学会を行います。

※会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は、1/10 までに、

下記お問合せ先までご相談ください。ご希望に沿うよう配慮の上、対応いたします。

芸術資源研究センター事務局

arc@kcua.ac.jp

若い学生に聞いて欲しい

京都芸大の教職員に聞いて欲しい

多くの市民に聞いて欲しい

あたりまえのことが

あたりまえでなかった時代から今日まで

自身のこと 社会のことをどう感じて

乗り越えてこられたのか

朴実先生 魂の語りを聞いて欲しい

ぜひご参加ください

公開講座「芸術と人権」

共に生きる社会を求めて ~東九条マダンに託す願い~

日時:2025 年1 月10 日[金] 17:30~19:00

会場:京都市立芸術大学 C 棟1F・講義室1

講師:朴 実(京都・東九条CAN フォーラム代表(2024 年3 月末まで)、 東九条マダン元実行委員長、音楽家)

参加費:無料

※予約不要・当日先着順に受付

在日2世として東九条で生まれ育ち

厳しい貧困と差別の中で

ただ音楽だけに救いを求めてきた半生を

東九条マダンに託す願いとして語ります

――朴 実(パク シル)

講師プロフィール

朴 実(パク・シル)

1944 年京都市南区東九条にて出生。在日朝鮮人二世。 1971 年「帰化」によって日本国籍になる。 1987 年2度目の裁判で「帰化」時強制された「日本的氏名」 から民族名を取り戻す(日本初)。 1994 年「帰化」時強制された10 指指紋返還訴訟裁判に 勝訴(1991 年提訴)。 京都・東九条CAN フォーラム代表(2024 年3 月末まで)、 東九条マダン元実行委員長、音楽家。 朴氏と京都市立芸術大学とのかかわり 京都市立音楽短期大学および専攻科(現・京都市立芸術 大学)を卒業。真声会12 期生。京芸音楽教育研究会「京 都子どもの音楽教室」管理運営責任者などとして、長年 音楽教育に尽力される。

[お問合せ先]

京都市立芸術大学芸術資源研究センター

Eメール arc@kcua.ac.jp

※会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は、12/27 までに、 上記お問合せ先までご相談ください。ご希望に沿うよう配慮の上、対応いたします。

《相対温室》資料展

作家が遺した作品の一部は、「芸術資源」として、未来の創造活動や記憶の共有にどうつながるでしょうか。

國府理(1970-2014、京都市立芸術大学彫刻専攻修了)は、自動車などの乗り物をモチーフに、可動性や強度をそなえた 大型立体作品を制作した美術作家です。遺作の《相対温室》(2014)は、循環する水によって木製プランターから植物の種が芽吹き、生態系への思考をうながす作品です。

國府が制作した木製プランター18個をご遺族より提供いただきました。学生の皆さんに、作品の素材や学内での活動として再活用してもらうことを目的とし、《相対温室》の資料展示と再活用プラン案を募集します。再活用の事例は、成果発表の機会を設ける予定です。

2024年は、國府が事故で急逝してから10年の節目の年にあたります。國府は、自動車やパラボラアンテナなど工業製品を素材に用いつつ、植物や水という自然現象を取り込み、人工と自然の共生関係を考えてきました。都市部に移転した崇仁キャンパスで、隣接する高瀬川など植物や自然との共生を考える上でも、國府作品が示唆を与えてくれるでしょう。

國府自身、自動車のエンジンを水槽の中で稼動させるなど、「自動車」の本来の機能を逸脱・拡張する作品を制作しました。今回の「プランター」の使いみちも、植物生育用に限定されません。絵の支持体にする、版木にする、楽器の素材にする、ボートにして高瀬川に浮かべてみる・・・再活用のアイデアは無限大に開かれています。学生の皆さんからのたくさんの応募をお待ちしています。

日時:2024年12月15日(日)〜23日(月)/12:00~18:00 無休

会場:京都市立芸術大学B棟1階 交流室

主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター2024年度「現代美術の保存修復/再制作の事例研究―國府理《水中エンジン》再制作プロジェクトのアーカイブ化」

協力:國府克治、青木兼治、ARTCOURT Gallery

フライヤーデザイン:駒井志帆

チラシ(PDF)

説明会

会期中に学生を対象とした説明会を開催します。記録映像の特別上映と《相対温室》についてのミニレクチャー後、再活用のアイデアをブレーンストーミング的に話し合います。

日時:2024年12月19日(木)/15:30~17:00

申込不要・途中参加OK

会場:京都市立芸術大学C棟6階 多目的ギャラリー(601)

木製プランターの再活用プラン案の募集

締め切り:2025年3月15日(土)

結果通知:2025年3月末

制作期間:2025年4月以降~

成果発表:2025年秋頃予定

國府理(1970-2014)

1994年京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。自動車などの乗り物をモチーフに「夢の乗り物」を思わせる大型の立体作品を制作。造形表現に加え、実際の機能性も持ち合わせる。野村仁が主宰するソーラーカー・プロジェクトに参加し、技術面で支えた。また、テクノロジーとエコロジーの関係への関心から、植物や水を取り込み、文明社会と自然環境を対比させる作品を発表した。《相対温室》が展示された国際芸術センター青森での個展において、展示作品の点検中の事故で急逝した。

再活用を予定している「木製プランター」

高さ25cm✕横幅35cm✕長さ(奥行き)194cm ×計18個

《相対温室》(2014)

鉄塔に載せられた水槽から、高低差により樋を伝って水が流れ、水は木製プランターの土を潤し、パラボラアンテナの皿に溜まっていく。溜まった水は少しずつ下の水路に落ち、ポンプの作動により再び水槽(=水源)に戻る。プランターでは植物の種が芽吹き、パラボラの皿には苔生した石が盆景をつくる。

「水棲生物を飼育する水槽」「プランター」「盆景」という「自然を人工的に切り取った箱庭的世界(=温室)」を一つのサイクルのもとに提示することで、水の循環や生態系への思考をうながす。

京都市立芸術大学芸術資源研究センター 開設10周年記念

連続シンポジウム「芸術とアーカイブ」

#1「これまで(芸資研は)どうだったのか?」

芸術資源研究センター(略称・芸資研)は、芸術資源の保存・活用を通じて、新たな芸術創造を生み出す「創造のためのアーカイブ」の調査・研究機関として、2014年に開設されました。芸資研のこれまでの10年をふりかえり、ミッションや今後のありかたを考える連続シンポジウムを開催します。

初回は、歴代の研究員が集まる研究会のスタイルで、芸資研でおこなわれてきた様々な調査・研究事業をふりかえり、研究者同士でその知見を共有していきます。開設以後10年間におこなわれた、芸術ジャンルや研究分野を横断する数々の取り組みについてのケーススタディから、芸資研が礎としてきた基本理念を再確認することで連続シンポジウムを幕開けします。

#1 研究会「これまで(芸資研は)どうだったのか?」

日時:2024年 12月8日(日)14:00〜17:00

会場:講義室5(C棟3階)

参加無料・予約不要

登壇者: 芸術資源研究センター・歴代研究員(以下)

前﨑 信也(京都女子大学 家政学部教授)

石谷 治寛(広島市立大学 芸術学部准教授)

高嶋 慈(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)

竹内 直(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)

藤岡 洋(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)

𡌶 美智子(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)

ディスカッサント:

佐藤 知久、石原 友明、森野 彰人、田中 栄子

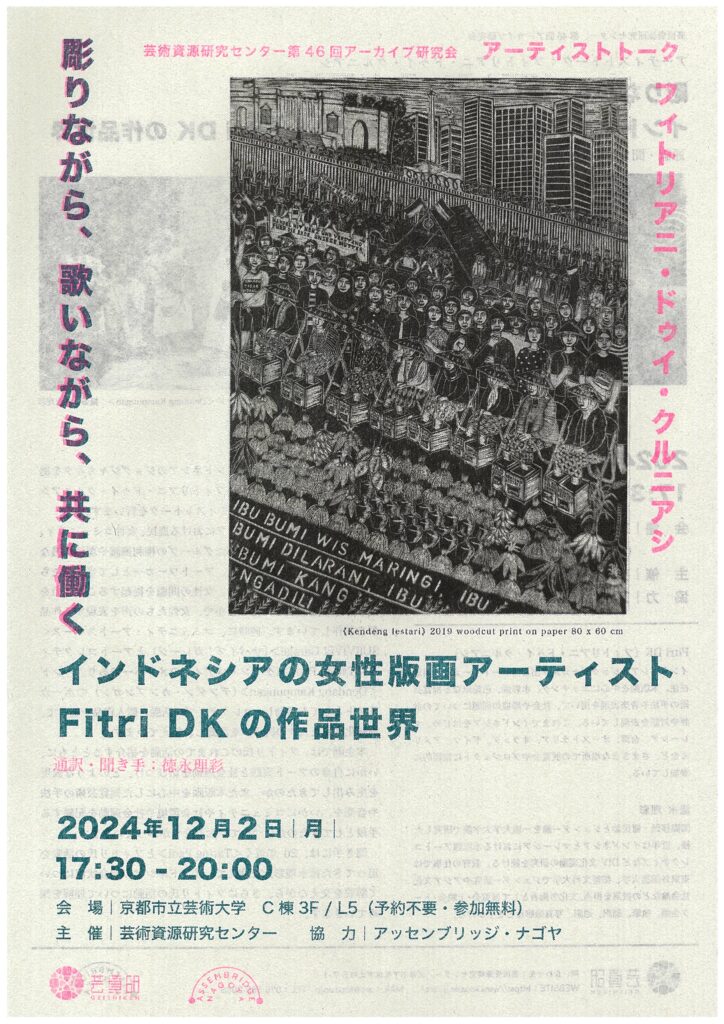

アーティストトーク:フィトリアニ・ドゥイ・クルニアシ

本アーカイブ研究会は、インドネシアのジョグジャカルタを拠点に活動するアーティストのフィトリアニ・ドゥイ・クルニアシ氏(Fitri DK)をお招きしアーティストトークを行います。

フィトリ氏は、インドネシアにおける農民、女性コミュニティ、労働者、その他の周縁化されたグループの権利擁護や環境保護など社会運動に積極的に関わり、アートワーカーとして当事者たちと共に闘ってきました。特に、女性の問題を提起することに力を注ぎ、家父長制的な文化のなかで、女性たちの声を表現する作品群を制作しています。同時に、コミュニティ・アートスペース<SURVIVE! Garage>(サバイブ!ガレージ)とアートコレクティブ<Taring Padi>(タリン・パディ)のメンバーであり、バンド <Dendang Kampungan>(デンダン・カンプンガン)のボーカリストとしても活動し、コレクティブの活動と個人作品を通して、周縁化された人々の闘う声を記録し、伝えています。

本企画では、フィトリ氏のこれまでの活動を紹介するとともに、いかに自身のアート実践と社会運動を結びつけ、どのような表現を生み出してきたのか、また木版画を中心にした視覚芸術の手法や音楽を、いかにコミュニティや社会環境や社会運動を記録する手段としてきたのかについて、お話をうかがっていきます。

聞き手には、20年近く<Taring Padi>とフィトリ氏の活動を追ってきた徳永理彩氏を迎えて、インドネシアの社会状況について解説を交えながら、さらにフィトリ氏の活動について理解を深めていきます。

日時:2024年12月2日(月)/17:30〜20:00

会場:京都市立芸術大学C棟3F 講義室5

予約不要・参加無料

主催:芸術資源研究センター

協力:アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会事務局

※フィトリ氏は11月から約2ヶ月間、アッセンブリッジ・ナゴヤ「港まちAIRエクスチェンジ2024」のために来日中であり、本研究会はアッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会の協力を得ています。12/21(土)には、オープンスタジオや成果発表、アーティストトークの開催が予定されています。

撮影:徳永理彩

Fitri DK(フィトリアニ・ドゥイ・クルニアシ)

インドネシア・ジョグジャカルタ出身のアートワーカー、同地在住。木版画を中心にエッチング、水彩画、色鉛筆など視覚芸術の手法や音楽表現を用いて、社会や環境の問題についての批評や対話を表現している。これまでインドネシアをはじめ、マレーシア、台湾、オーストラリア、オランダ、ドイツ、アメリカなど、さまざまな場所での展覧会やプロジェクトに積極的に参加している。

徳永理彩

国際移民・難民論とジェンダー論を一橋大学大学院で研究した後、近年はインドネシアとマレーシアにおける木版画アートコレクティブなどDIY文化運動の研究を続ける。教育の仕事では東京外国語大学、都留文科大学でジェンダー研究やアジア文化社会論などの授業を担当。文化労働者として展覧会・上映会・トーク企画、執筆、翻訳、通訳、写真撮影などを手がける。