映像をアーカイブする〜その方法と可能性〜

映像(動画)はいま、撮影・編集・共有が手軽にできるようになりました。写真よりも映像で記録されることすらあります。では、アーカイブの観点から映像を考えた場合、どうでしょうか。

映像をアーカイブする。それはこれまで記録媒体の保存を意味してきました。問題は二つあります。一つは、映像の場合、写真以上に「記録媒体を見ただけでは何もわからない」こと。昔のフィルムはもちろん、YouTube でもサムネイル画像しか見れません。もう一つは、映像を保存したところで、「視聴する以外にほとんど使い道がなかった」ことです。

今回はこの状況を逆手にとって、アーカイブとしての映像の可能性と展望を考えてみたいと思います。秋田公立美術大学の石山准教授をお招きし、秋田市の家庭に長年眠っていたアナログ8mmフィルム(その数、200以上)を収集・デジタル化から始まった活動実践と、将来の展開についてお話いただきます。映画監督でもある石山さんの活動は本業の映像制作とはまた別の、とてもユニークなものです。つねに映像の地域性を念頭に置いていて、単なる集積から、地域文化活動、はては地域医療現場にまで広がります。

映像をアーカイブして何になるのか。そんなことを改めて考えるきっかけになるかもしれません。

講師:石山友美 (映画監督・秋田公立美術大学准教授)

日 時:2024 年2月7日(水)14:00-16:00アクセス チラシ

2024/01/26

アートと人類学が交わる場所:ブリティッシュ・コロンビア大学人類学博物館(MOA)の取り組み

本発表ではブリティッシュ・コロンビア大学人類学博物館(MOA)での取り組みを紹介する。カナダ先住民コレクションで知られている博物館だが、実は全体の約40%の資料がアジアのもの。カナダ先住民とアジアとの繋がりにも視点を置いて、人類学博物館でアーティストとコラボすることの意義を考察する。

ジェイムズ・クリフォードが博物館をコンタクト・ゾーンと呼んだように、博物館は異なる文化や視点が接触、または衝突する場所でもある。異文化交流という単純なものではなく、博物館の歴史を辿ると植民地主義との関係が浮かび上がる。誰が、何をどのように収集し展示してきたのか。コレクション活用を通してコミュティとのつながりを築くことで、博物館を脱植民地化することへの試みも提示する。語りづらい歴史や経験をどう伝えていくのか、博物館、人類学やアートを通して何が出来るのかを一緒に考えたい。

講師:中村冬日(なかむら・ふゆび)

日 時:2023 年12月10日(日)14:00-16:00アクセス チラシ

2023/11/27

「沓掛 1980-2023:沓掛学舎3Dアーカイバルプロジェクト」

閲覧・データ頒布希望者の方は、下記メールアドレス宛にお申込みください。

専用サイト(紹介映像をご覧いただくことができます。)沓掛 1980-2023:沓掛学舎3Dアーカイバルプロジェクト

主催:京都市立芸術大学 芸術資源研究センターSAKIYA株式会社 (ドローン撮影・3Dスキャンモデル構築)

*この3Dアーカイブ制作は、科学研究費助成事業「分散型芸術資源アーカイブの理論と実装」の一環として、実施されました。

「沓掛1980-2023」プロジェクトにつきましては下記のサイトをご覧ください。「沓掛1980-2023」

公式SNSでは収集した写真を随時ご紹介しています。Twitter Facebook

2023/07/26

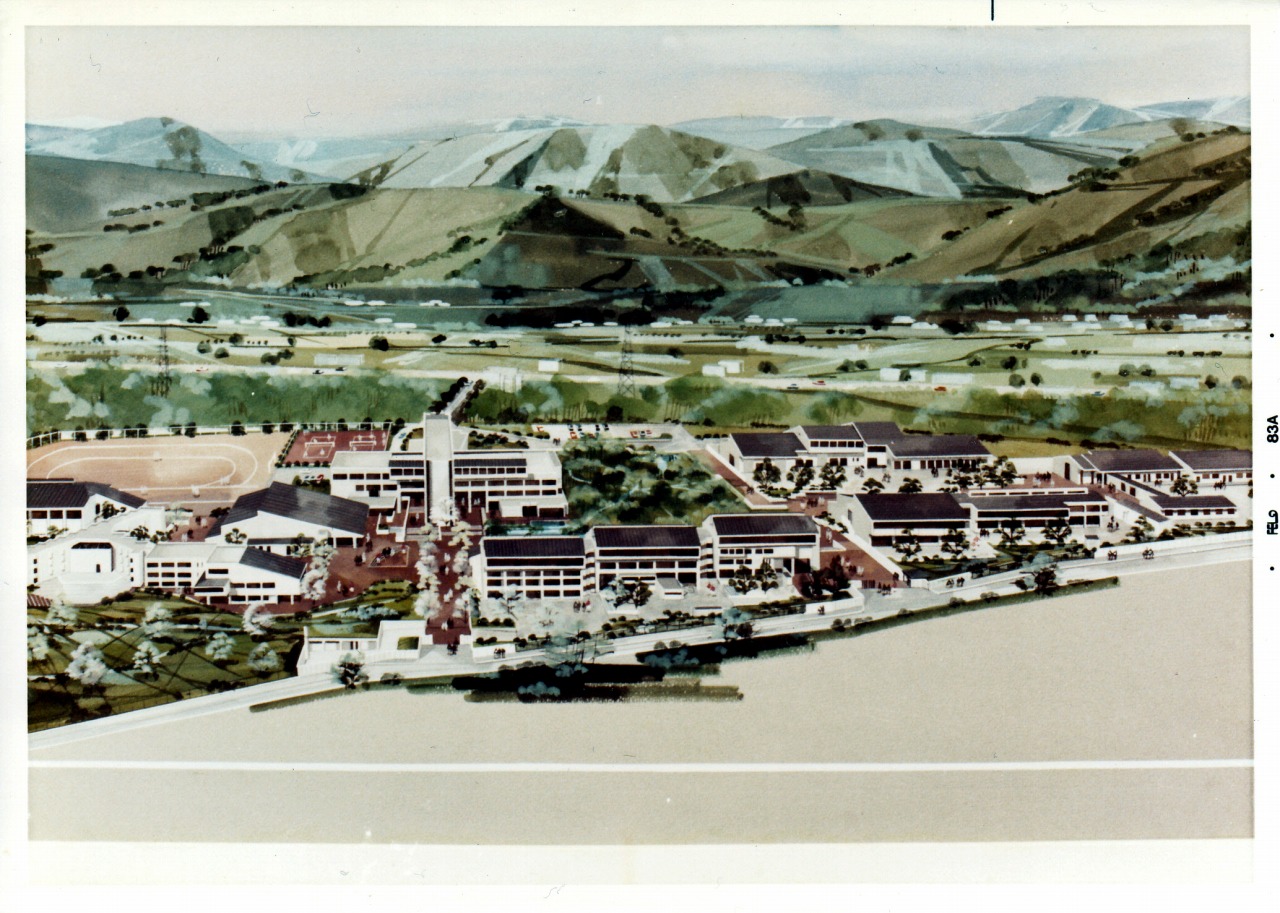

「静謐なモダン」沓掛キャンパスの設計者「富家宏泰」の人と作品

今「沓掛から崇仁へ」まさに移転するタイミングです。同じように去る昭和55(1980)年に、美術は東山智積院隣地より、音楽は左京岡崎より統合移転を果たしましたが、その際のキャンパスプランを含めた校舎設計のすべて(のちに追加された大学会館と新研究棟を除く)を手掛けたのが富家宏泰(1919-2007)とその建築事務所スタッフでした。

講 師:富家大器 (とみいえたいき)

日 時:2023 年7月19日(水)18:00-アクセス )申込フォーム より参加申し込みをお願いします。PDF

2023/07/07

アートと学際研究の幸福な関係

講師:澤崎賢一(一般社団法人「暮らしのモンタージュ」代表)

近年、アーティストが他領域の研究者等と協働して学際的な研究プロジェクトをおこなう事例が目立つように なりました。本学博士課程(構想設計)を修了したアーティスト/映像作家の澤崎賢一さんは、フランスの庭師 ジル・クレマンの活動を記録したドキュメンタリー映画『動いている庭』(2016 年)以降、研究者や専門家らと の共同研究プロジェクトによる映像作品を続けて制作しており、2018 年には映像メディアを活用した学際研究 のプラットフォームとして一般社団法人「暮らしのモンタージュ」を創設しています。個のアーティストとして の制作を越えて、領域を横断するコラボレイティブな開かれたアート実践を志向する背景にはどのようなビジョ ンがあるのでしょうか。澤崎さんの最新の取り組みである「ヤングムスリムの窓:芸術と学問のクロスワーク」 (文化人類学者の阿毛香絵さん/京都精華大学特任講師、イスラームとジェンダーを専門とする野中葉さん/慶 應義塾大学准教授との共同プロジェクト)など、いくつかの実践についてお話をうかがいます。 https://project-yme.net/

日時:2023 年 3 月 30 日(木)14:00-16:00申込フォーム

2023/03/27

芸術資源研究センター 「音と身体の記譜研究」プロジェクト企画

本企画では、柴田南雄のシアター・ピースを研究し自身の作品にも応用している作曲家徳永崇氏を招き、 柴田のシアター・ピース作品のなかでも日本の民俗芸能に取材した《追分節考》(1973)、《念佛踊》(1976)、及び古今東西の恋歌を素材とした《歌垣》(1983)を取り上げ、とくに記譜されていない事柄に注目しながら、上演に内在する様々な問題を考える。(文:竹内直)

日 時:2023年3月4日(土)13:00〜16:00/開場 12:30こちら のフォームより申し込みください。

企画主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター「音と身体の記譜研究」 プロジェクト

1.イントロダクション

2.講演

3.座談会

【講師プロフィール】

● 企画コーディネーター・進行:竹内直

チラシ(PDF)

プロジェクトページ

2023/02/10

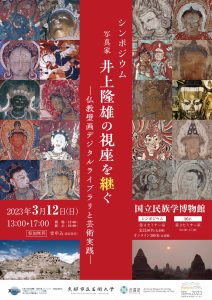

「写真家・井上隆雄の視座を継ぐ ―仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践―」 井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究 によるシンポジウムが開催されます。

日時:2023年3月12日(土)13:00-17:00シンポジウム参加申請フォーム

【プログラム】

10:00 展示(第3セミナー室)開室

主催:京都市立芸術大学

チラシPDF

シンポジウム要旨集PDF

プロジェクトページ井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究

2023/02/07

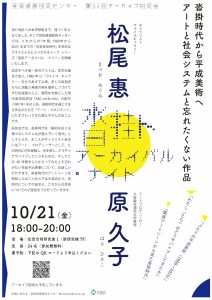

第37回アーカイブ研究会 沓掛アーカイバル・ナイト〈第1回〉

講師

崇仁地区への本学移転まで、残り1年になりました。そこで芸術資源研究センターでは、これからの1年間、1980年から2023年までの「京芸沓掛時代」を多彩なゲストとともにふりかえるトーク·シリーズ「沓掛アーカイバル·ナイト」を開催いたします。

記念すべき第一回のゲストは、本学卒業生であり、1986年に「ヴォイス·ギャラリー」を立ちあげて以来、多くの表現者たちに活動と発表の場を提供しつづけてきた松尾惠さんと、関西を対象とした現代美術批評誌『A&C: art & critic』の創刊(1987年)をはじめ、沓掛時代を通じさまざまなかたちで「アート·マネジメント」にたずさわってきた原久子さんのお二人です。

研究会では、沓掛時代を「美術をめぐる様々なシステム化が進んでいく時代」としてとらえ、お二人がギャラリストあるいはアート·プロデューサーとして、この時代に何を経験し、何を感じ、どうやってサバイブしてこられたのか、そしてこの40年間をふりかえってみたとき忘れがたい作品や出来事について、お話しいただきます。沓掛時代のアートシーンを熟知したお二人ならではの視点から、同時代についての証言と、これからの芸術についてのご意見をうかがっていきます。

2022年10月21日(金)18:00-20:00申込受付フォーム

チラシPDF

2022/10/11

歴史的音源で検証するピアノ黄金期の音色ピアノ黄金期の2大ピアノ産地 「ドイツ」「フランス」の音色聴き比べ!

解 説:梅岡俊彦(歴史的音源で検証する20世紀ピアノ黄金期の音色 プロジェクトリーダー・古典鍵盤楽器技術者・音楽学部非常勤講師)アクセス 御来場は公共交通機関をご利用ください。一般用 京芸生用

プロジェクト歴史的音源で検証する20世紀ピアノ黄金期の音色

2022/10/04

「西洋美術史研究と芸術資源 ――目録やテクストが伝える情報――」

日 時:8月5日(金)13:00-15:50

チラシ

▶︎参加申し込みフォーム

プログラム

開会挨拶:森野彰人(芸術資源研究センター所長・美術学部 教授)

【第1部】財産目録から探る作品のすがた |司会:今井澄子|研究発表①

研究発表②

13:50-14:10

【第2部】テクストとしての芸術資源と美術史研究 |司会:深谷訓子|研究発表③

研究発表④

研究発表⑤

15:20-15:50

(敬称略)

2022/07/08