1950年代前半における堀内正和の形式主義の選択—新たな彫刻家像を目指して—

―(論文要旨)―

昨今、戦後日本美術史の見直しが国内外から関心を集めている。日本の彫刻における抽象表現は終戦後の1950年から飛躍的に増加したが、未だ研究が手薄な分野である。それは、戦前の抽象表現の実践が単発的なものにとどまり、「欠落」の歴史とも言われてきたことに起因している。その結果、日本固有の系譜は見いだしにくく、抽象彫刻の歴史は作家と作品の羅列的な紹介にとどまってきた。筆者は20世紀前半の日本の彫刻史・造形史に新見地を与えることを大きな目標とし、作品のみならず時代背景や批評が孕んでいた問題に注目することから、抽象彫刻の作品に新たな解釈を与えることを研究の目的としている。このような戦争で分断された抽象彫刻の歴史に対し、意識的に作品を展開したのが堀内正和(1911-2001)である。彼は幾何学形態の抽象彫刻の先駆者として知られ、晩年まで美術界に大きな影響を持ち続けた。日本で受容できた立体派や構成主義からじかに影響を受けた堀内は、今日、抽象表現の受容を振り返る上で重要な人物である。堀内は終戦後から現在の京都市立芸術大学で先進的な授業改革を行った教育者として名を残し、雑誌や新聞に多くの連載をもつ文筆家・翻訳家としても活躍した。かつて彼は形と言葉で詩を綴る「造型の文人」とも呼ばれたが、古今の西洋美術書を猟捕する中から独自の美術理論を持ちえた堀内は、彫刻家の枠に収まらない希有な作家であった。

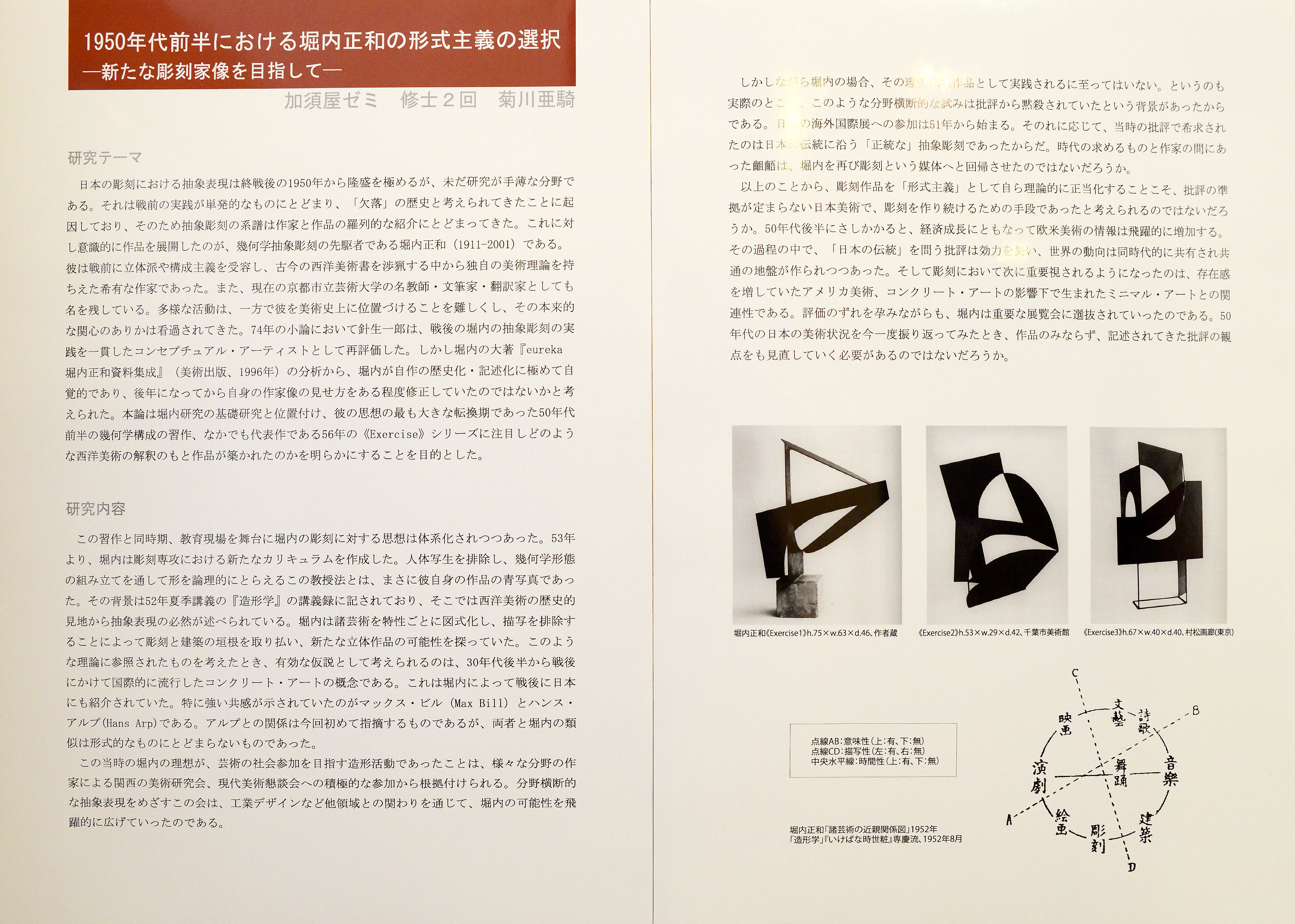

堀内の今日の評価は60年代以降の批評に依拠するが、一方で彼を美術史上に位置づけるのは簡単ではない。幅広い作風はミニマル・アートやコンセプチュアル・アートとの類似によって評価されてきたが、いずれも部分的な共通に留まり、その本来的な関心のありかは看過されてきた。戦争が終わり再び彫刻を作り始めた54年から彼が率先して取組んだのは、独自の演繹的システムに基づく、鉄による幾何学構成彫刻の習作であった。具象彫刻家であった堀内が、突如、なぜルールに基づく幾何学抽象へと一転したのか。この50年代初頭こそ、今日の堀内の芸術思想が体系化された最も重要な時期であったのである。本論は堀内の基礎研究であり、転換期となった幾何学構成の習作の連作に焦点を絞る。大学に残された教育資料の分析から、彼の本質的な思想のありかを検証し、背景となった日本美術界の状況を照らし合わせることで、作品解釈に新たな可能性を導きだすことを目的としている。

まず第1章では、日本の彫刻・立体作品における抽象表現の実践の経緯、およびその研究史を振り、堀内研究の今日の状況を整理する。第2章では、74年に堀内を一貫したコンセプチュアル・アーティストとして再定義した針生一郎の論を参照する。それと対応するように、晩年に刊行された『堀内正和資料集成』において、作家自身による編集が行われた箇所を分析する。作品の歴史化に自覚的であったこの作家のあり方を確認し、そもそもの発端となった54年の幾何学構成の習作を具体的に確認する。

3章ではまず、この習作と同時期に大学教育の場において、堀内の彫刻に対する思想が体系化されつつあったことを指摘する。53年より、堀内は彫刻専攻におけるカリキュラムの改変に着手する。実際に使用された授業計画表とは、伝統的な人体写生を排除し、幾何学形態の組み立てによって形を論理的にとらえる教授法である。これはまさに堀内自身の作品のマケット(模型)と言えるものであった。さらに52年の『造形学』と題された夏季講義においては、西洋美術の歴史的見地から抽象表現の必然が述べられている。堀内は9つの芸術分野を例示し、意味性・描写性・時間制の観点から個々の特性を分類する。このヘーゲルを想起させる整理法は、独自の図式として示される。描写性を排除する考えのもと、この図において彫刻は建築へと接近し、堀内は概念領域の拡張による、新たな造形作品の可能性を探っていたことが明らかとなる。このことから、再び実作品を鑑み、堀内が西洋美術の抽象表現をどのように咀嚼していたのかを考察する。その一つの仮説として有効だと考えられるのは、30年代後半から戦後にかけて国際的に流行したコンクリート・アートの概念である。これは堀内によって戦後に日本にも紹介され、その実践者であったマックス・ビル(Max Bill)とジャン・アルプ(Jean Arp)に堀内は強い共感を示していた。特にアルプとの関係は今回初めて指摘するものであり、彼らとの共通点が単なる形式的な類似にとどまるものではないことを本章で論証する。

彫刻作品に留まらず造形家として社会へと展開する堀内の理想は、直接的に作品で実現されたわけではない。その原因は、当時の美術界の状況に見いだすことが出来る。4章では堀内が52年から参加した関西の抽象美術家の研究会、現代美術懇談会(ゲンビ)との関わりを指摘する。分野横断的な抽象表現をめざすこの会は、堀内に自らの理想の実現を予感させ、工業デザインなど他領域との積極的な関わりから、その作品展開の可能性を飛躍的に広げていった。しかしその試みは、批評家の植村鷹千代の例から明らかなように美術史上では黙殺されていた。51年からの国際展への参加を皮切りに、批評で希求されたのは日本の伝統に沿う「正統な」抽象彫刻であったからだ。時代の求めるものと作家の間にあった齟齬こそが、最終的に堀内を再び彫刻という媒体へと回帰させたのではないかと考えられる。

最終章では第二次世界大戦をまたいだ堀内とコンクリート・アートの共鳴は、戦前に受容された抽象表現の昇華であることを裏付ける。54年以降その実践において堀内は作品を理論的に正当化ししようとしてきた。それは批評の準拠も未だ定まらない日本において、自由な制作を続けるための術であったともいえよう。さらにこの堀内の例は、彫刻史を記述してきた批評こそを、作品とともに今日見直していく必要をも示しているのである。

掲載作品の著作権は制作者本人に帰属しています。画像データの無断転載、複製はご遠慮願います。