陶磁器専攻

陶磁表現の可能性を探り「やきもの」の本質を探求

教育目的

縄文時代から現代まで、「やきもの」は常に人の暮らしや地域・社会・芸術と関わって発展してきました。

陶磁器専攻では、「やきもの」の素材の理解と技術の修得を基に、制作と研究を行います。作品制作を行う中で、機能と量産の考察、伝統技法からの展開、自由な思考による新しい表現など、さまざまな角度から陶磁表現の可能性を探り、陶磁器の本質を探求していきます。

陶芸の分野における確かな技術を修得し、専門的知識を生かした創作活動を行うことのみならず、社会において芸術の持つ可能性を認識し、専門的知識を活用できる人材を育成します。

4年間の実技カリキュラム

1年次前期の総合基礎実技を修了後、1年次後期からは「工芸基礎」において、陶磁器、漆工、染織の3専攻の専門課程の内容を知り、基礎的課題に取り組みます。

工芸基礎(1年次後期)

1年次後期は、3専攻(陶磁器・漆工・染織)の基礎を学び、2年次から各専攻に分かれます。陶磁器、漆工、染織の各専攻課程へ進むために必要となる素材と技術の基礎を修得し、各専攻の専門課程の内容を知り、選択の指針とします。(それぞれ4週間程度)

- 陶磁器:成形から本焼成までの作陶の基本的工程をひと通り体験。

- 漆工:木を削り合成漆を塗装し、装飾を加えるという基本的な漆工芸のプロセスを体験。

- 染織:モチーフの観察から図案へと展開し、染色技法による表現を学ぶ。

陶磁器基礎A・B(2年次)

2年次の前・後期、成形技術として「ろくろ」「タタラ」「手びねり」の修得、装飾技術として「呉須」「鉄絵」「化粧」などの基礎的加飾方法と、「釉薬実習」で釉薬と焼成の基礎的知識を修得します。

陶磁器1・2(3年次)

技術、素材などの制作プロセスから要素を発展させ表現へと導く期間です。

「生活とやきもの」「表現とやきもの」「社会とやきもの」の3コースに分かれ、それぞれの課題に取り組みます。

研究テーマ・制作予定期間など具体的な研究届を提出し、教員と適宜ディスカッションを経て、セメスター(学期)終了時には合評を行います。

前期はすべてのコースで、磁器の技術として石膏型による成形とろくろ成形を学びます。後期はそれぞれのコース課題に取り組み、思考的な角度からの考察、歴史的観点からの考察、伝統技法からの展開など、制作を通じて陶磁表現の可能性を探ります。

陶磁器3(4年次)

“創造”と“表現”への展開の期間です。これまで修得してきた“素材”と“技術”を生かし、自主テーマによる制作を通して、新しい「やきもの」の世界を開拓し、各自の陶磁表現を目指します。後期は各自の制作を深め、卒業制作に取り組みます。

在学生の声

予期していなかった変化こそが陶芸の魅力です。

大石 愛紗さん(陶磁器専攻3回生)

どんな表情に焼き上がったのか、狙い通りの仕上がりなのか、それともそうではないのか。窯のふたを開ける瞬間は、まるで宝箱を開けるような高揚感に満ちています。同じ釉薬を使用し焼成条件を揃えても、温度の上昇や冷却のわずかな違いによって釉薬の溶け方や発色は微妙に変化します。そのため、狙い通りに仕上がることもあれば、思いがけない表情が生まれることもあります。試行錯誤を重ね狙い通りの仕上がりになったときの達成感はさることながら、私にとってはむしろ、その予期していなかった変化こそが魅力的であり、たまらなく面白いのです。そうした出会いがあるからこそ、陶芸の奥深さに惹かれ続けているのかもしれません。

専攻独自の取り組み

「集中講義」や「研修旅行」

新進気鋭の若手作家、学芸員、伝統的な技術保有者、海外の作家など、多様な人材を招聘する特別講義にて、多角的な視点で「現代社会における陶磁器」のあり方を読み解き、「陶磁器と社会」の関係性を再考する機会を設けています。 研修旅行では、国内外のさまざまな陶磁器産地に赴き、窯業関係の工場や作家の制作現場、美術館、博物館等にて研修を行い、陶磁器に対しての幅広い知識の獲得と理解を深めます。

貴重な作品を収蔵する本学芸術資料館

本学芸術資料館には、貴重な「京焼」をはじめとする、さまざまな陶磁器作品が収蔵されています。それらの作品は、芸術資料館にて展示、公開されるだけでなく、先人と学生、教員を結ぶ教材として授業内で活用しています。 作品を実際に直接触れることで、作り手が残したさまざまな痕跡を手がかりに作品を読み解き、先人たちの技術や思想に触れると共に自身の創作へと展開していく力を養う機会としています。

大学陶芸教育と学生の交流に関するオンライン企画

陶磁器教育を行う国内の大学と連携を行い、オンラインを活用した教育企画を実施しています。

学生と教員が所属大学を越えて共に学び、さまざまな地域や世代とつながり多様な思考に触れる機会を設けることで、日本の陶磁器教育の幅広さを認識し、客観的な視点と時代を考察する力を獲得します。

企画内容は「学生研究発表と他大学教員、学生とのディスカッション」「卒業制作報告会」「特別講義」「展覧会報告会」等、多岐に渡ります。

参加大学:愛知県立芸術大学 秋田公立美術大学 大阪芸術大学 沖縄県立芸術大学 金沢美術工芸大学 京都市立芸術大学 京都精華大学 嵯峨美術大学 多摩美術大学 東京藝術大学 東北芸術工科大学 名古屋芸術大学 武蔵野美術大学

「京式登り窯」の共同利用による体験実習

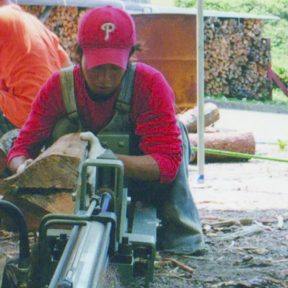

京都府立陶工高等技術専門校と京都陶磁器協同組合連合会後継者育成事業「寺子屋塾」との合同授業として、京都府宇治市の京焼炭山協同組合が所有する「京式登り窯」を、組合の先生方のご指導のもと体験します。薪割りから焼成を通して、京都の伝統的な焼成方法を学びます。

受賞情報

教員紹介

非常勤講師(実技)一覧

- 天野 望

- 市川正吉

- 城 愛音

- 冨部咲喜子

- 山川美幸

- 山口有加

- 山口遼太郎