京都市立芸術大学ではこのたび,富本憲吉記念館から書簡類などの寄贈を受け,その調査研究に着手しました。これを契機に,下記のとおりシンポジウムを開催します。

人間国宝・文化勲章受章者として名高い陶芸家である富本憲吉は,本学の前身である京都市立美術大学で教授や学長を務め,在任中には陶磁器専攻科を創設し,後の人間国宝・近藤悠三ら後進の育成にも力を尽くしました。

このシンポジウムでは,富本憲吉文化資料館長による,書簡に焦点をあてた富本の活動紹介をはじめ,富本と親交のあった美術評論家と富本の指導を受けた二人の陶芸家が,当時の教科書「わが陶器造り」をもとに富本のことばを再検証し,その教えをたどります。あわせて,会場では富本憲吉記念館より本学に寄贈された書簡等資料の一部を展示します。

富本のことばを読み解き,今に甦らせるたいへん貴重な機会ですので,ぜひご参加ください。

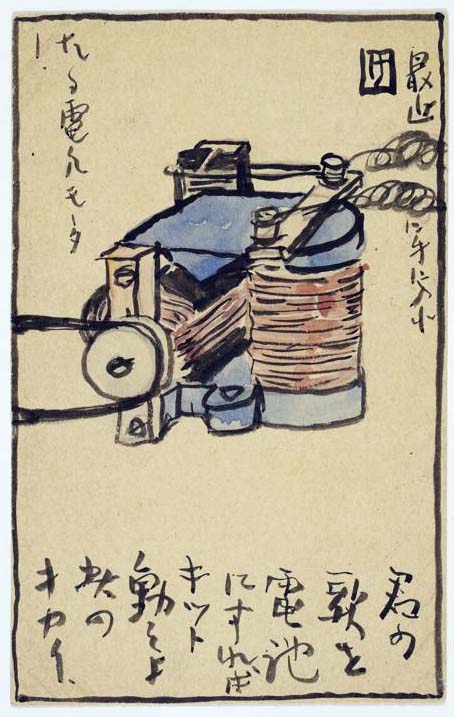

(左画像:富本憲吉筆「白瀧幾之助宛絵はがき」)

| 日時 | 2013年12月1日(日) 午後1時~午後4時 ※受付は午後0時30分より開始 |

|---|---|

| 会場 | 京都国立近代美術館 1階 講堂 (京都市左京区岡崎円勝寺町) |

| 内容 | ・開会挨拶 建畠 晢 (本学学長)

・報告 「デジタルアーカイブから見えることば」 前﨑 信也 (立命館大学専門研究員)

・寄贈資料解説 「バーナード・リーチ宛書簡をめぐって」 山本 茂雄 (富本憲吉文化資料館館長)

・鼎談 「わが陶器造り」 乾 由明 (元兵庫陶芸美術館館長) 柳原 睦夫 (陶芸家・大阪芸術大学名誉教授) 森野 泰明 (陶芸家・日本藝術院会員) ・質疑応答 <司会> 森野 彰人 (本学美術学部准教授) |

| 入場料 | 無料 |

| 定員 | 100名 ※ 事前申込不要,当日先着順 |

| 主催 | 京都市立芸術大学アーカイバルリサーチセンター準備委員会 京都市立芸術大学(特別研究助成事業) |

| 協力 | 富本憲吉文化資料館 京都国立近代美術館 立命館大学 アート・リサーチセンター |

| 問い合わせ | 京都市立芸術大学アーカイバルリサーチセンター準備委員会事務局 (教務学生担当) 電話:075-334-2006 |

<参考>

富本 憲吉(とみもと けんきち) 明治19(1886)年~昭和38(1963)年

奈良県生駒郡安堵村(現・奈良県生駒郡安堵町)に生まれる。明治41(1908)年東京美術学校在籍中イギリスに私費留学。同43(1910)年帰国。バーナード・リーチと親交を結び,作陶の道に入る。大正4(1915)年郷里に窯を築く。同15(1926)年東京に転居,国画会に工芸部を創設する。作品は,国画会,新文展に発表。昭和10(1935)年帝国美術院会員。同21(1946)年郷里に帰り,翌年新匠美術工芸会を結成。同25(1950)年京都市立美術大学教授,同38(1963)年に学長を務めた。同30(1955)年重要無形文化財保持者(色絵磁器)に認定。同36(1961)年文化勲章を受章。

バーナード・リーチ(Bernard H. Leach) 明治20(1887)年~昭和54(1979)年

香港に生まれたイギリス人。幼少期を日本で過ごした後帰国。明治42(1909)年に再来日して,柳宗悦ら白樺派の作家らと出会い,富本憲吉に出会うと大正元(1912)年には六代尾形乾山に師事し楽焼を学んだ。このころ濱田庄司とも出会い,これらの親交のうちに,古陶磁・民芸の影響を受ける。一時北京に居住したが柳宗悦のすすめにより日本へ戻り,大正6(1917)年我孫子に窯を築く。大正8(1919)年にこの窯が全焼すると翌年濱田庄司を伴い帰英。セントアイブスに「リーチ・ポタリー」を築窯し,以後,東洋陶磁とイギリスの伝統的な陶技の融合した作品を発表。陶芸家として知られる一方,画家,デザイナーとしても知られる。

富本憲吉文化資料館(とみもとけんきちぶんかしりょうかん) 奈良県生駒郡安堵町東安堵1442番地

奈良県生駒郡安堵村に生まれた故辻本勇氏(1922-2008)が富本憲吉の生家を譲り受け,整備して1974年11月に開館した富本憲吉記念館は,辻本氏が収集した富本の作品,資料を展示公開していたが,2012年5月31日に閉館。2013年3月20日より,1年の期間限定にて富本憲吉文化資料館として週2日開館(毎週金・土)。陶磁器作品の展示はなく,関係資料を中心に研究者,一般見学者を対象としたサロンスタイルにて公開。収蔵品のうち陶磁器等作品は,兵庫陶芸美術館と大阪市立美術館に辻本勇コレクションとして分藏されている。