平成31年3月25日,平成30年度美術学部・音楽学部卒業式並びに大学院美術研究科・音楽研究科学位記授与式を執り行いました。

美術学部126名,音楽学部60名,美術研究科修士課程61名,音楽研究科修士課程20名,美術研究科博士課程6名,音楽研究科博士課程2名が,門川大作京都市長をはじめ来賓の皆様,保護者の皆様,教職員に温かく見守られ,卒業式並びに学位記授与式に参加しました。

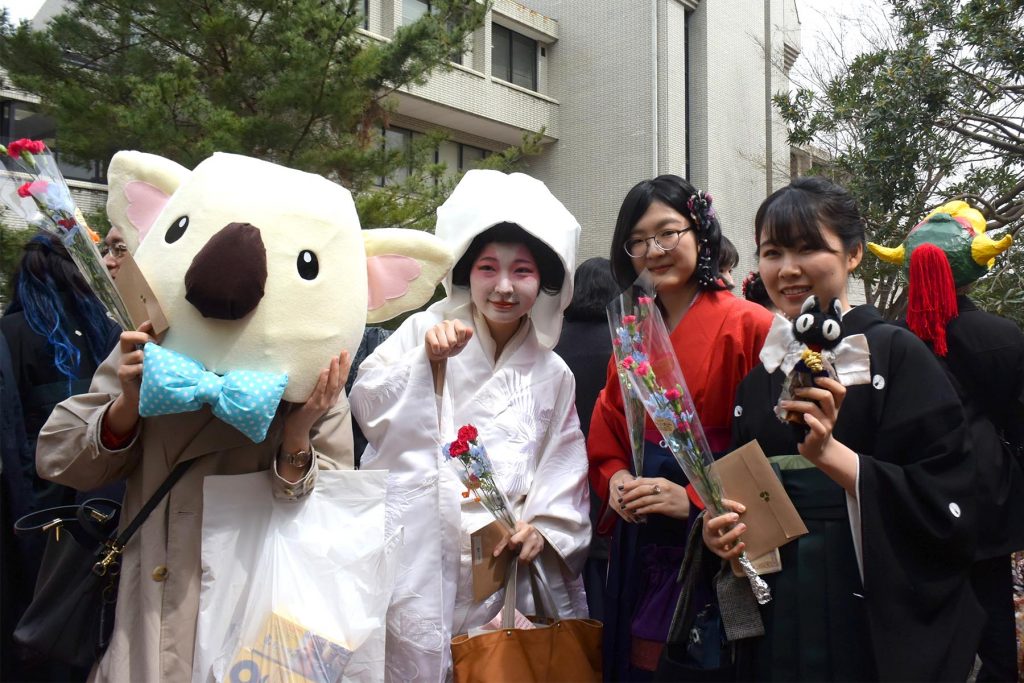

今年も趣向を凝らした自作の仮装で出席する学生が多数おり,卒業証書授与の際には講堂内に笑いが溢れるなど,本学らしい和やかでアットホームな卒業式となりました。

卒業生・修了生の皆さん,本当におめでとうございます。

教職員一同,皆さんの御活躍を心から期待しております。

平成30年度卒業式式辞

本日ここに集われた美術学部126名,音楽学部60名の卒業生のみなさん,大学院美術研究科61名,音楽研究科20名の修士課程修了生のみなさん,そして美術研究科6名,音楽研究科2名の博士課程修了生のみなさん,ご卒業ならびに修了,まことにおめでとうございます。ご臨席いただいたご家族のみなさまにも心からお慶び申し上げます。

また,門川大作京都市長をはじめ,経営審議会委員,教育研究審議会委員,美術教育後援会,音楽教育後援会,美術学部同窓会,音楽学部同窓会のご来賓のみなさまには,ご列席いただけましたことに京都市立芸術大学を代表して深く感謝申し上げます。

わたしは学部生のみなさんと同じく4年前,2015年にこの大学に着任いたしました。着任したその翌日に,まずはみなさんの居場所である,美術棟と音楽棟を訪ねました。みなさんの「応援団長」として活動を始めるに先だって,みなさんが研鑽するその姿にふれたかったからです。

音楽棟では,廊下で,ついつっかかるフレーズを何度も何度も練習する光景にふれました。美術棟では,キャンバスの前で悩む姿,描くよりもぼーっと壁を見つめたり,俯いて考え込んだりと,悩んでいる時間のほうがはるかに多いことに驚きました。そして50年前のじぶんと同じだと思いました。

当時,わたしは哲学の文献と格闘していましたが,文中の一言一句ないがしろにせず解読するその作業の過程で,テクストから目を離し,何度も何度もその論理の構造について,さらにはその論理とわたしがじっさいに経験してきたものとの関係について,思いをめぐらせていました。

詩人の長田弘さんは鍵盤楽器について,このように描写しています。《さまざまな色彩,微妙なニュアンスにみちみちた音の世界の物語を,黒と白,たった二つの色しかもたない鍵盤がつくりだす不思議》と書かれています。ピアノのみならず楽譜もそうだし,さらにデッサンやクロッキーもそうだし,何より文字の世界がそう。書物も白い紙と黒い印字でできています。

が,それ以上に「同じ」なのは,作業の緻密さであり,正確さであり,それらを限界まで追究しようとする意志です。

二十歳の頃,わたしを哲学の研究へと引き入れてくれたメルロ=ポンティという哲学者の『知覚の現象学』という本のなかに,こんな言葉が記されています。

《現象学はバルザックの作品,プルーストの作品,ヴァレリーの作品,あるいはセザンヌの作品とおなじように,不断の辛苦である——おなじ種類の注意と驚異とをもって,おなじような意識の厳密さをもって,世界や歴史の意味をその生まれいずる状態においてとらえようとするおなじ意志によって。》

そう,芸術も哲学も,「おなじ種類の注意と驚異」と,「おなじような意識の厳密さ」をもって,「世界や歴史の意味をその生まれいずる状態においてとらえる」,そういう探究の作業に取り組んでいるというのです。

着任二日目,ごく短い音の一つも,画面の一点も,おろそかにせずその緻密な作業に取り組むみなさんの姿をまのあたりにして,わたしはあらためてじぶんの学問研究の襟を正したのでした。それに作品の搬入時や演奏直前のステージの袖でのみなさんの姿もふくめ,芸術制作のバックヤードを見られたのは,わたしにはとても新鮮な体験でした。ついでに申せば,将来がどうなるか,見通しが全然立たないまま,それでも探究をひたすら続けたという意味では,二十歳のわたしもみなさんの同族でした。

さてここで一つ,強く留意しておきたいことがあります。ここでいう緻密さや,正確さが,技術的なそれに限られてしまってはならないということです。ちなみにこの点は,のちにもふれるように,技術を〈大学〉という場所で学ぶことの意味は何か,という問題にもかかわっています。

芸術について考えるとき,わたしが折りにふれて読み返す文章があります。詩人の宮沢賢治が昭和の初め,1926年に書いたとされる「農民芸術概論綱要」です。ここには芸術という仕事についてとても大切なことが記されています。以下,二,三の箇所を引かせていただこうと思います。

まず冒頭近くで賢治はこう書いています。

《世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。》

とても有名な言葉ですのでみなさんもいちどは耳にしたことがあるかもしれません。賢治はここで,人はみな自己の悲しみのみならず他者の悲しみをも悲しむものだ。他人のみならず他の生き物,さらに宇宙の苦しみをも苦しむものだ。つまり苦しみを共にするという本来の意味での共感が〈人〉の本性であるかぎり,「世界」が幸福でなければ自分も幸福ではありえないのだと言っています。だからこそ人びとの幸不幸にかかわる仕事,たとえば政治や宗教とともに,芸術も終わりのない探究だということになります。それにあたって留意しておくべきことを,賢治はこのあと順に確認してゆきます。

まず,

《曾つてわれらの師父たちは乏しいながら可成楽しく生きていた/そこには芸術も宗教もあった》

と書いています。これは「楽しく」を「こころを弾ませて」と,少し大きくとらえておきたいと思いますが,芸術にはたしかに人のこころを弾ませるところがあります。人を慰めたり,励ましたり,こころの底に溜まった澱を洗い流したり,はたまた人をうっとりとさせたり。場合によっては逆に,人を驚かせたり,悲痛の淵に沈めたりもします。要するに,人と人とのあいだで,あるいは人と自然とのあいだで感じたささやかながらも深い感動を,あるいは時代の現状に対して内から立ち起こる微かな違和感,もしくは禍々しいまでの違和感を,一つの確かな表現へと転換してゆくのが芸術だということです。そういうかたちで人のこころを揺さぶり,震わせ,弾ませるのが芸術なのです。人はそういう弾みのなかで思いがけない可能性にふれる。だから「楽しい」,そして「楽しい」から気を取りなおしてまた前に進むことができるのです。

ただこの弾みはときに過剰になることがあります。たとえば歌が,絵が,人びとの気分をひどく煽り,高ぶらせて,意見を異にする人びとをみな敵視せんばかりに同朋を一つに結束させることが,歴史のなかでは何度もありました。とはいえ芸術は他方で,そういう濁流のような社会の勢いに対して,人びとの「抵抗」の最後のかたちともなってきました。

こういう魔力が,そしてこういう社会的な力があるからこそ,芸術には〈技術〉だけでなく〈批評〉が不可欠だと,賢治は考えました。芸術に技術は必須だけれども,技術だけでは足りないというのです。

次にあげる二つの言葉から,それはうかがえます。

《職業芸術家は一度滅びねばならぬ》というのが一つ。

もう一つは,《産者〔創る人〕は不断に内的批評を有たねばならぬ》というものです。

まず,《職業芸術家は一度滅びねばならぬ》とは,じぶんを専門の世界の外へ,つまりは人びとの生活の現実のなかへといちど放ち,じぶんがしている作業の意味を外の眼に晒して確認しなおすということです。

これを裏返していうと,芸術を職業とする人のみならず,だれもが芸術を,人として生きながらえるための〈わざ〉として身につけておく必要があるということです。というのも,人が大災害や事故など「想定外」の出来事に直面しても,とりあえずは手許にある素材でなんとか繕う,とりあえずありあわせの材料や道具を使って対処する,そういう手業,よくいわれる《ブリコラージュ》(器用仕事)に長けているのが,芸術だからです。それだけではありません。スロープや階段の手すりなど都市の装備を別の用途に使うスケボーのように,いざとなれば既存の装置を《ハック》する——割り込み,横取りする——そんな,突拍子もない手を使うことすらできるのが,芸術だからです。そういう意味で,芸術はこれからの時代,人びとの〈教養〉もしくは〈コモンセンス〉のようなものになってゆくだろうということです。

次に,「《産者〔創る人〕は不断に内的批評を有たねばならぬ》という文です。ここでは,「内的批評」といわれていることが重要です。これは「職業芸術家」としてじぶんが取り組んでいる作業を,その作業から一歩下がって,世界の,歴史の,社会の,大きな地図のなかにしかと位置づけるということです。いいかえると,芸術といういとなみの始まりにたえず立ち還って,芸術の意味をその根元から問い続けるということです。そういう眼を「創る人」それぞれが持つことです。そしてそういう自己批評の眼を育むためにこそ,大学での学びはあったのです。

この学びは,卒業したからといって終わるわけではありません。なぜなら,みなさんの個人的な傷や不安も,あるいは個々の表現行為も,あくまで特定の時代のなかにあり,同時代のありようと切り離せないものだからです。いいかえると,それらはたんに個人のプライベートな事柄ではないからです。最初に引いた賢治の言葉,《世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない》は,まさにそうした事態のことを意味しています。

これらを踏まえたうえで,賢治は「世界に対する大いなる希願」をまず持てと,呼びかけます。「希願」とは「ねがい」であり「いのり」です。この呼びかけが意味しているのは,辛い労働の日々にあって,人びとが(賢治の言葉でいう)「もっと明るく生き生きと生活をする道」を探究するのが,ほかならぬ芸術なのだということでしょう。

みなさんがこれからどういう場所で,どのような職業によって芸術にかかわり続けるにしても,みなさんには芸術をつうじて,同じ時代を生きる人びとの歓びや悲しみ,苦しみに深く寄り添い,どんな苦境のなかにあっても希望の光を絶やさぬよう,力を尽くしていただきたいと,わたしはこころから願っています。そのとき,この大学で練習に練習を重ね,準備に準備を重ね,寝食を忘れるまでに,芸術にとことん取り組んだ経験は,みなさんの身体にかならずや確かな記憶を残し,このあと大きな財産になるはずです。どうかそのような芸術の深い慈しみの光が,これからもずっとみなさんに向けても射し続けますように。そうわたしは祈っています。

さて,みなさんと同様,わたしも今回が人生で最後の卒業式となります。過去3回の卒業式では,笑わされまいぞと思いながら,美術学部生のとんでもない仮装にたまらず吹きだしたことがありました。泣かされまいぞと思いながら,会場から湧き起こった音楽学部生の不意の合唱に涙をこぼしたこともありました。わたしにとって宝物のような思い出です。ありがとう。

最後になりましたが,この大学の教育・研究を常日頃支え,応援してくださっていることは言うに及ばず,さらに4年後のキャンパス移転に向けて全面的な支援をいただいている京都市と門川市長,そして後援会,同窓会のみなさまに,今一度深く深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

ではみなさん,さようなら。また逢えるその日まで,どうかごきげんよう。

平成31年3月25日

京都市立芸術大学 学長

鷲田清一