テーマ演習

本学独自の横断型教育カリキュラム「テーマ演習」とは

テーマ演習は、総合基礎実技と並ぶ、本学独自の教育カリキュラムです。

一定のテーマに沿って、学生と教員が専攻を越えて、実践的な研究活動を行うことで、芸術に関わる幅広い視野と探究心、そしてコミュニケーション能力を養います。研究テーマを学生から提案できることもこのカリキュラムの魅力の一つです。

テーマ演習の一例

街道をめぐる

昔の人が鯖を運搬したとされる「鯖街道」の歴史について知るこの演習では、鯖の運搬法・調理法について学び、小浜市(福井県)から出町柳(京都市内)までの道約80kmを2日間で完歩します。ルート決めや地図の作成、宿やバス確保など企画のすべてを学生が主体となって行います。街道を歩いた後は、その体験をもとに成果物として作品を作ります。

科学・芸術・社会の相互作用

「科学・芸術・社会の相互作用」の主な目的は、芸術以外の専門分野を学ぶ他大学の学生と交流してお互いに学び合うことです。お互いの研究室/アトリエを訪問したり、それぞれの研究/制作を紹介したり、一緒に何かを作ったり考えたりするワークショップをしています。授業名に「社会」が入っていることからも分かるように、科学・芸術の価値や評価基準、政治や経済との距離感、ジェンダーギャップやハラスメント、労働条件など、コミュニティとしての科学と芸術が社会との間で抱えている問題に関心を持つ人も多く、そういう話題で議論をしたり、スピンオフ的に勉強会を開いたりもしています。

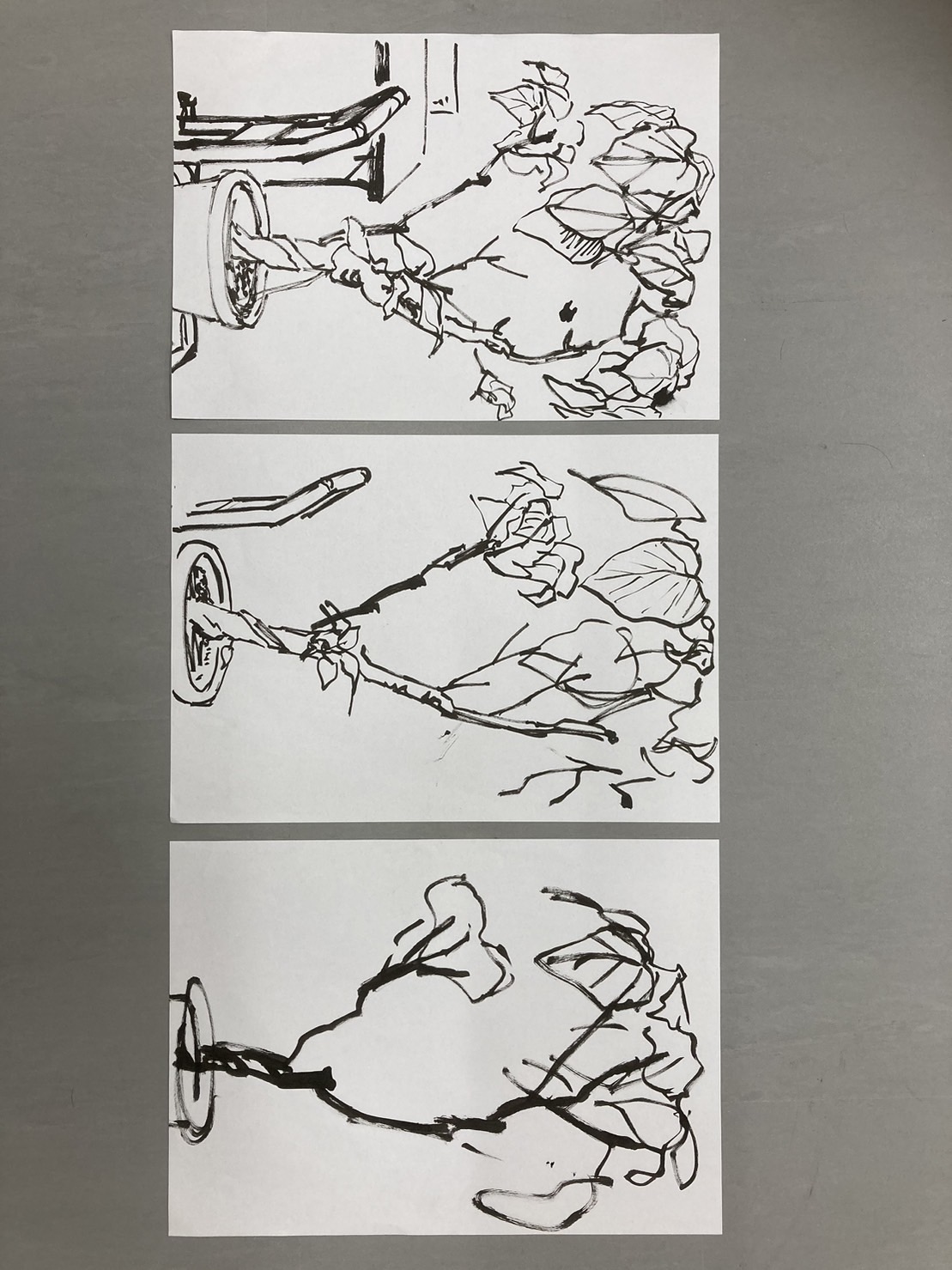

抽象のしくみ

人が持つ「抽象」能力は、どのように造形行為に作用しているのでしょうか? 専門領域の異なる教員と学生が一緒に実技課題を考え、共に造り・批評しながら、柔らかで新鮮な思考と新しい造形原理の獲得をめざして制作しています。2024年度の前期は、「雪舟」をテーマに、京都国立博物館で開催された雪舟展を見学した後、興味のある要素ごとに班に分かれて、様々な課題を実施しました。

フランス語読書会

本学美術学部では最大2年間のフランス語の授業が受講できます。しかしこの期間では、文法を一通り済ませることで精一杯というのが現状です。そこでこのテーマ演習では、受講する学生が自らの専門分野に即した目的のために、これまでの語学の授業で習得したフランス語を手段として用いる力を身につけます。

考古楽

桃山時代に生み出されたものには大きな魅力があります。とりわけやきものの世界では、戦国時代までにはなかったものが新たに登場します。この演習では、桃山時代の歴史的事象の基礎的な知識を得ると同時に、考古学の調査研究方法である「タグの外れたモノ」を集積し分析し、その価値を再構築し、作品制作することを目標とします。

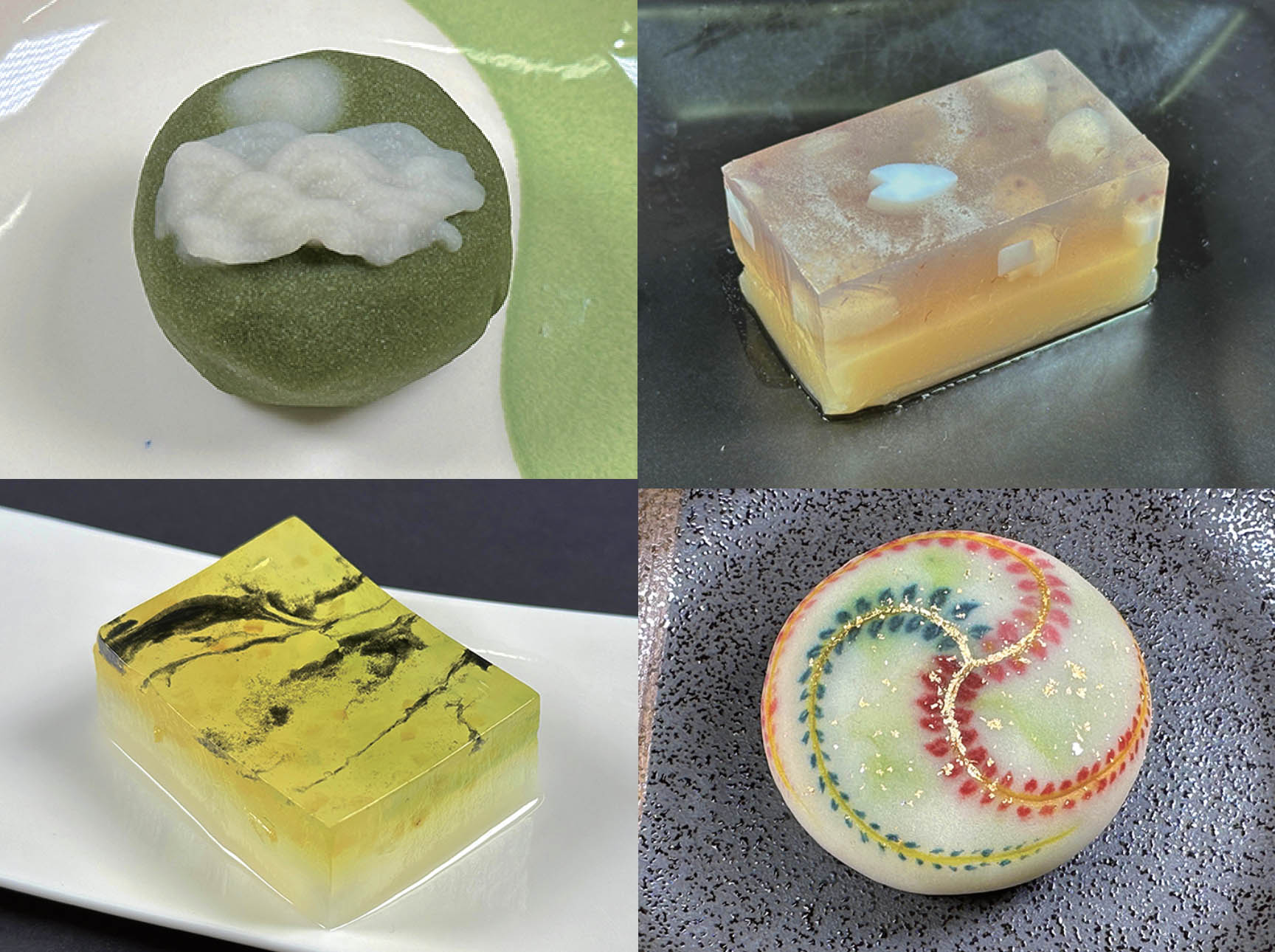

和菓子の文化史

色や形にさまざまな意匠が凝らされた京都の和菓子は、食べる美術工芸品とも言えるものです。その題材は四季の自然、動植物、年中行事など、日本とりわけ京都の生 活と密接に結びついています。形状や色彩にはやまと絵や琳派を通じて蓄積された、簡略で的確な表現が込められています。近年は超絶技巧的な表現や現代文化に即したテーマがとりいれられるなど、表現の媒体としての注目も高まっています。 和菓子の歴史や技法・表現を、教員の講義や各自の調査を通じて学び、テーマに沿ったオリジナル和菓子を作ります。老舗和菓子店の体験教室にも参加するほか、アイデアや設計図、試作品などを皆で共有し、レシピブックを完成させます。

アートブックをつくる

アートブックやZINEについての歴史や表現などを深く知り、主にリソグラフ(デジタル孔版印刷機)を使用して、複製できるアートワークとしての本を制作します。

あそびに還り、あそびに学ぶ

あそびのプロである子どもたちとあそんでみることで、あそぶことは生きることであり、豊かな生き方や学びに欠かせないことを考える授業です。文献を読んで、「あそび」を観察したり調べたりした先哲から現在の研究についても扱います。

歴史文化遺産の活用と地域まちづくりの実践 [京町家 田中家]

「歴史文化遺産活用とまちづくりの実践」では京都市下京区の七条高倉角に建つ町家「田中家」を舞台に田中家の歴史などについて学びながら、学生視点で町家の今後の活用の仕方について検討・実践を行っています

ディスカッションを重ねるボードゲーム作り

本テーマ演習では 5 人のグループに分かれ、ボードゲームの 遊び体験やルールの制作を企画構想段階から行いました。 本演習の到達目標は、チームでの対話を通じた共創を実践し それによって開かれた思考の伝達を図ることです。演習内の ディスカッションを通じてアイデアの創出・ルールの設計・ スタイリング・テストプレイなどのデザインプロセスを学ぶ ことも丁寧に取り組みました。

哲学・対話・映画

この演習では、「哲学的対話」と「映画鑑賞」という二つの軸を通して、思考を深める実験的な試みを行います。フランス現代思想の哲学者ジル・ドゥルーズの映画論『シネマ1―運動イメージ』『シネマ2―時間イメージ』を手がかりに、 映画を「思考の場」として捉え、哲学的視点を軸に、映画と対話の往還を通して、芸術に対する柔軟な感性と独自の思考力を磨きます。

その他さまざまなテーマ演習が行われています。

- 「校舎に”間”をつくる」

- 「BOOK FOOD GOOD LOOK」

- 「印刷加工の理解と実践」