実施の様子|サマーアートスクール2025

* 掲載内容は実施年度当時のものです。

* 2025年度の開催会場はいずれも京都市立芸術大学構内です。

講座内容の紹介

1. 日本絵画における基礎技術とは何か [芸術学講座]

実施日 2025年 8月4日(月曜日)(講義/6.5時間)

受講料 2,500円(材料費・資料代込)

受講者数 19名

対 象 経験不問

講 師 田島 達也 (総合芸術学専攻教授)

〈運筆体験指導〉林 靜佳(大学院美術研究科博士(後期)課程 美術専攻 保存修復領域 在籍)

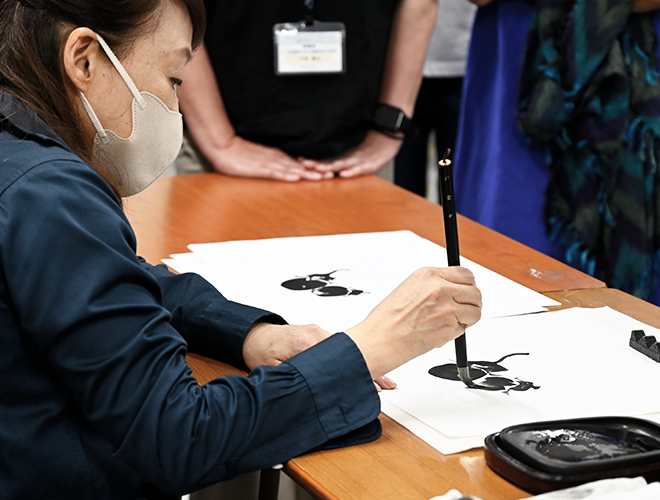

本講座では、本学所蔵の明治以来の運筆、模写、写生資料を参照しながら、日本絵画の歴史における絵画観の変化が、絵画の本質的な捉え方や技術面に及ぼす影響について知っていただきました。

また、今日の芸術大学の入試で “絵画の基礎”と考えられている「鉛筆デッサン」がなかった時代、画学生が習得していた「運筆」の技法についても、幸野楳嶺の《椿》(京都市立芸術大学芸術資料館所蔵)など、当時使われていた画手本から選んだ題材で実際に体験していただきました。

受講者の皆様の感想より *一部抜粋

・日本絵画の歴史や、画法やその教授法の変遷など、とても興味深い内容でした。

・運筆は一朝一夕にはうまくいきませんでしたが、昔の人の学びの場の入り口に立てたようで、とてもいい機会となりました。

・講義で歴史を学び、実技で手を動かして体験するという組み合わせは、より理解を深めることができ、とても良かったです。

2. 伝統日本絵画技法 紙本画(しほんが)に親しむ [日本絵画講座]

3. 京都芸大の日本画「うつし」の愉しみ [日本画講座]

実施日時 2025年 8月5日(火曜日)10:00~17:00(昼休憩1時間を含む) (実技/6時間)

受講料 5,000円(材料費込)

受講者数 20名

対 象 経験不問、ただし高校生以上

講 師 正垣 雅子 (日本画専攻准教授)他

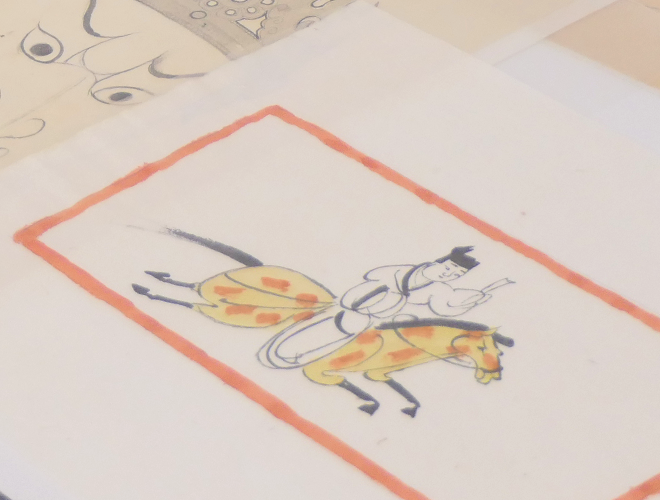

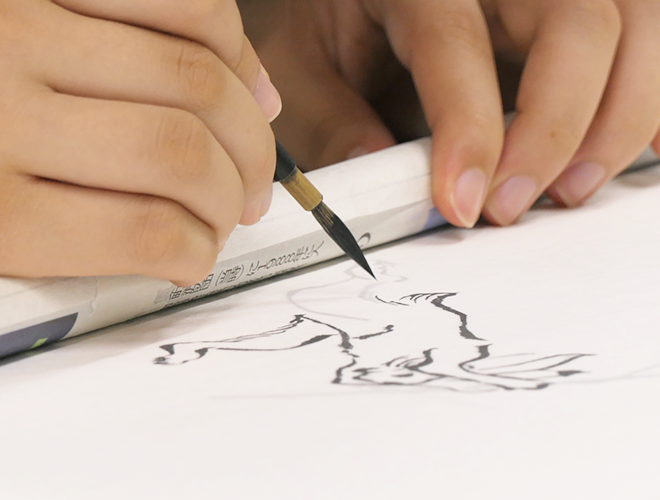

美術作品の魅力を見出すうえで重要となる絵画学習方法の一つである模写について、本講座では、本学日本画教員であった林司馬(1906-1985)の古美術への関心について触れつつ、その画業について知り、司馬の作品を手本に「うつし」の技法を体験していただきました。

受講者の皆様の感想より *一部抜粋

・とてもわかりやすい説明と丁寧なご指導で、初心者でも楽しく取り組むことができました。写しがこんなに楽しいとは思いませんでした。

・「写し」とはただ「見て写す」のではなく、絵の中に入り込むような気持ちで描くことが大事だと教えていただきました。

・いにしえの絵の筆跡を模写することで、その時代に近づいた感じがして大変面白かったです。

4. 日常を彩る 拭き漆で仕上げる菓子皿・茶托作り [漆工講座]

実施日時 2025年 8月6日(水曜日)13:00~17:00

受講料 8,000円(材料費込)

受講者数 15名

講 師 大矢 一成 (漆工専攻准教授)

栗本 夏樹 (漆工専攻教授)

安井 友幸 (漆工専攻教授)

笹井 史恵 (漆工専攻教授)

対 象 経験不問、ただし小学3年生以上

普段使いやアウトドア、お客様と楽しむティータイムを彩る素敵なアイテムとして、木製の菓子皿と茶托を作成する本講座では、紙ヤスリで磨いて丸みをつけ、生漆や色漆で思いおもいの色を作り、拭き漆を施して、木目と漆の色味を楽しむ器を作りました。

制作だけでなく、漆についての基礎知識や採取の方法、実演を交えた丁寧な作業工程の説明や漆作品の鑑賞などもあり、漆について深く知ることのできる時間となりました。

受講者の皆様の感想より *一部抜粋

・漆について、採取の方法や塗る作業の実演、先生方の珍しいコレクションを見せていただき、より興味を深められました。

・説明がとても丁寧でわかりやすく、夢中になって作業しました。あっという間の楽しい時間でした。

・これまでは鑑賞するだけの漆でしたが、実際に着色をしてみて、その面白さを感じることができました。

5. アートと言葉と、ときどき散歩 [リベラル・アーツ講座]

実施日時 2025年 8月7日(木曜日)13:00~16:00 (講義 *ワークショップ形式/3時間)

受講料 500円(材料費・資料代込)

受講者数 26名

講 師 戸澤 幸作 (共通教育(哲学)講師)

堀田 千絵 (共通教育(心理学)准教授)

吉岡 尚孝 (関西福祉科学大学准教授/本学非常勤講師)

対 象 経験不問(子どもから大人まで、どなたでも可)

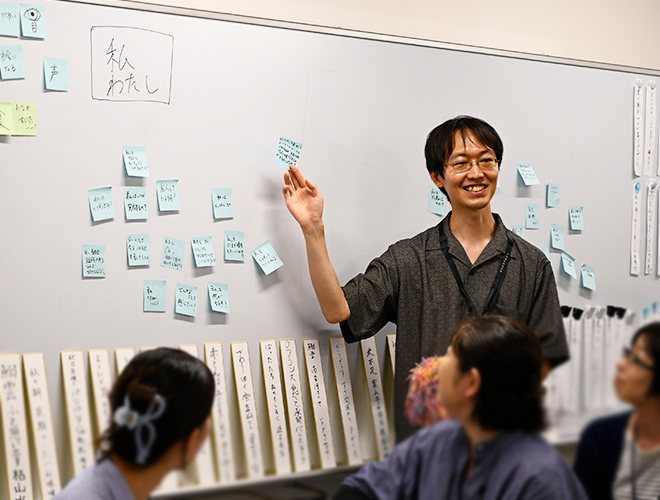

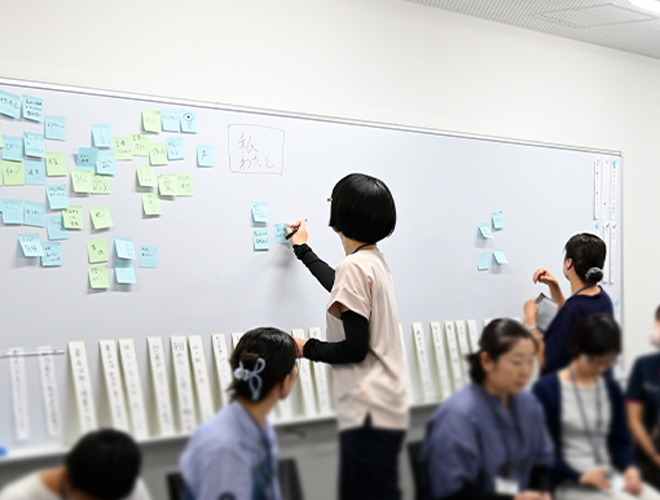

本学の「リベラル・アーツ」=「自由に生きるための技芸」という理念に基づき、広い意味でのアートを試みる本講座は、言葉、イメージ、感覚を巡る対話形式の参加型ワークショップとして、芸術、哲学、心理学、教育学を横断する内容で行われました。

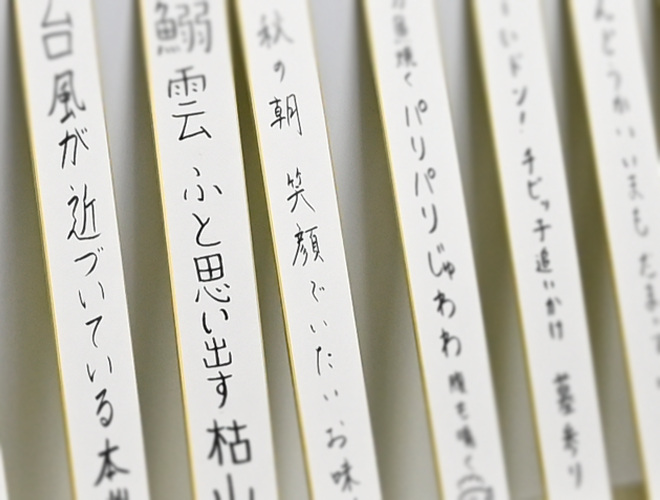

俳句を読んだり、「私(わたし)とは?」のような問いに対する答えを各々紙片に書いたものをホワイトボードに掲げながら話したり、毛糸で作ったポンポン(自然に話しやすくなるアイテムとして)を手に持って話したり。言葉にすることにより、現れたさまざまな思いがありました。

初めて出会ったひとたちとひとつの円の中で語らえる空気の中で、参加された皆さまそれぞれに”思考の旅路”があったようです。

受講者の皆様の感想より *一部抜粋

・いろいろな方と時間と場所と思いを共有し、いろいろな考えを聞きながら、自分のことも話せて嬉しかったです。

・初めてのことばかりで緊張しましたが、とても豊かな時間でした。予測できない内容もまた、玉手箱みたいで楽しかったです。コミュニケーションも徐々になめらかになっていくのが感じられました。

・言葉にして考えていくうちに、混濁していた自分の考えも少しずつ輪郭が浮きあがってくるようで、たいへん興味深い体験でした。

6. 東洋絵画の見方 –文人画を中心に– [芸術学講座]

実施日時 2025年 8月8日(金曜日)10:00~15:00 (昼休憩1時間を含む) (講義/4時間)

受講料 2,000円

受講者数 24名

講 師 竹浪 遠 (総合芸術学専攻教授)

対 象 経験不問

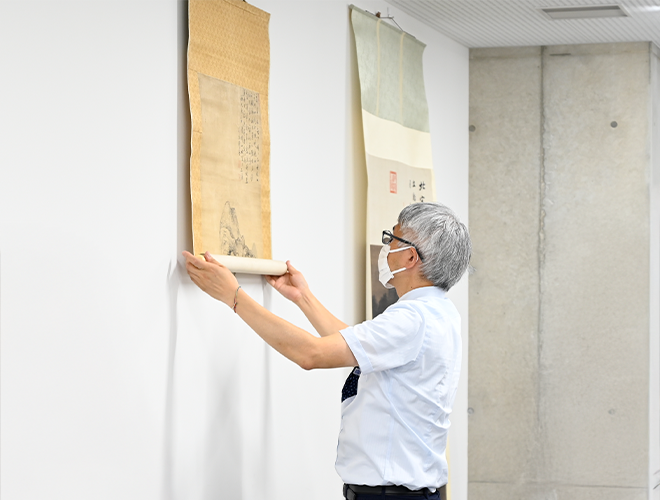

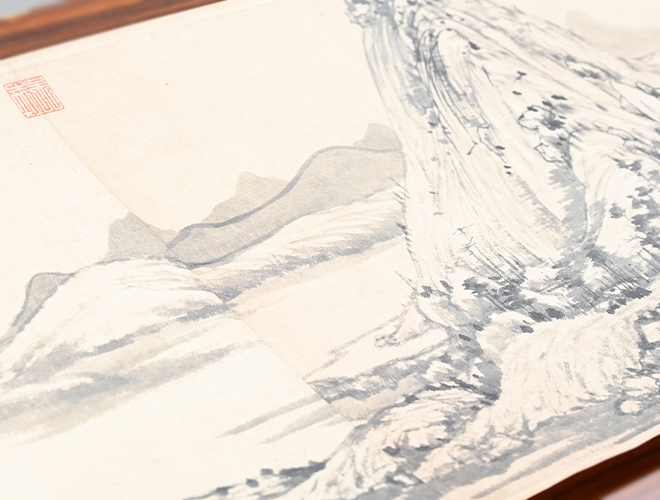

東洋絵画の特徴的な分野である文人画を鑑賞する際の基礎知識やポイントを、中国絵画を中心に紹介しました。

文人画について、中国の歴史と共に講義で学んだあと、実際の絵画作品や資料を閲覧することにより、東洋絵画の知識をより深めることができました。

受講者の皆様の感想より *一部抜粋

・東洋の美術についてはあまりよく知らなかったのですが、わかりやすく詳しい説明で、初心者でも理解を深めることができました。

・丁寧で細やかな説明とともに、貴重な作品を実際に間近で鑑賞できたのがとても良かったです。

・文人画や山水画の見方がわからなかったので、これから興味を持って鑑賞できるような気がします。